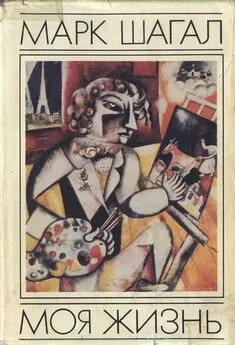

Марк Шагал - Моя жизнь

- Название:Моя жизнь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эллис Лак

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:5-7195-0029-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Шагал - Моя жизнь краткое содержание

Впервые на русском языке публикуется «Моя жизнь» — документально-поэтическая автобиография художника, которую он назвал «романом своей жизни». До этого книга неоднократно издавалась за рубежом на многих европейских языках, но, изначально написанная по-русски и посвященная в основном России, была неизвестна соотечественникам.

Для широкого круга читателей.

Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако чтобы стать художником, предстояло не только научиться видеть, но также — войти в конфликт с культурной традицией, частью которой Шагал ощущал себя.

Заповеди Моисея запрещали «делать изображение того, что на небе… на земле… и на воде» [58]. На протяжении веков «иконоборчество» иудаизма препятствовало развитию еврейского изобразительного искусства, что не мешало, впрочем, существованию изображений животных. Предок Шагала, Хаим Бен Исаак Сегал, украсил ими в XVIII веке синагогу в Могилеве, а в творчестве самого художника они будут играть поистине огромную роль. Кроме того, в сборники пасхальных легенд и предписаний — агад — издавна включались композиции с фигурками людей. С конца прошлого века освободившиеся от религиозных запретов евреи нередко становились крупными живописцами или скульпторами и вливались в русское и европейское искусство. Шагал отличался от них всех тем, что сумел стать художником не вне, а внутри национальной религиозной традиции, как бы преодолев изнутри ее иконоборчество. Надо сказать, что в этом он также следовал национальной традиции — той, которую философ Вл. Соловьев определял как «веру в невидимое и одновременно желание, чтобы невидимое стало видимым, веру в дух, но только в такой, который проникает все материальное и пользуется материей, как своей оболочкой и орудием» [59].

Кажется, миссия Шагала заключалась именно в том, чтобы воплотить, словно уподобившись Творцу, дух в зримых пластических формах, соединить дух и материю — сохранив, однако, ощущение их полярности.

Большинство родных, за исключением дяди — парикмахера из Лиозно, на чьем заведении красовались вывески с фигурами, осудили желание Шагала стать художником. Но столкновение с традицией не приобрело таких драматических форм, как, например, в жизни другого выдающегося еврейского живописца нашего века — Хаима Сутина. Шагала в детстве никто жестоко не наказывал, как Сутина, за преступную, в глазах окружающих, страсть к рисованию. В отличие от родины Сутина — местечка Смиловичи под Минском, — Витебск не был отгороженным от мира захолустьем, в его еврейской среде активно шли процессы ассимиляции, в нее проникали веянья современной секуляризованной и космополитической культуры. В конце концов мать сама отводит юного Шагала к единственному в тогдашнем Витебске дипломированному живописцу — Иегуде Пэну. И с этого момента начинается череда попыток получить традиционное художественное образование — попыток, неизменно кончающихся неудачей, ибо «бунт против правил», который провозглашал еще Поль Верлен, составлял суть художественного «я» Шагала. Даже в обычной школе он следовал только собственному инстинкту и не воспринимал никакие чуждые этому инстинкту «правила». Уже при первом посещении Пэна «всем нутром почувствовал», что путь этого художника — «не его». В Петербурге попытка поступить в Училище технического рисования барона Штиглица закончилась неудачно, так как профессора нашли рисунки молодого человека «импрессионистичными». Спустя несколько лет Лев Бакст скажет: «У вас есть талант, но вы небрежны и на неверном пути». Однако путь Бакста также окажется не путем Шагала, а перед этим он без сожалений покинет школу Общества поощрения художеств, руководимую Николаем Рерихом. Все это не означало, что при посещении студии Пэна в Витебске или учебных заведений в Петербурге он не приобретал профессиональных навыков и не созревал в творческом отношении. Просто главными его учителями были не те, которые преподавали в вышеупомянутых школах, а выбранные им самим — французские постимпрессионисты (знакомые ему в те годы в основном по репродукциям), великие мастера русской иконописи и безымянные создатели произведений народного искусства. К последнему Шагал оказался восприимчив сильнее, чем какой-либо другой профессиональный художник XX века, и находил его влияние как бы не столько вовне, сколько в глубинах собственного художественного сознания.

Не менее существенной являлась для Шагала другая коллизия: «дома» и «мира».

Впоследствии он напишет: «У художника есть необходимость быть „в пеленках“. Он всегда находится где-то возле юбок матери, очарованный ее близостью и в человеческом, и в формальном плане. Форма — не продукт школьного обучения, а следствие этой погруженности в материнское начало» [60]. «Сидеть запертым в клетке» и совершать все путешествия лишь в воображении — таково было его сильнейшее желание на протяжении всего творческого пути. Но не менее настоятельной была потребность в расширении горизонта, в обретении новых тем и новых средств выражения. В 1900-е годы остаться в Витебске означало «зарасти мхом», причем отъезд в Петербург оказывался вехой более далекого пути. «Вторым Витебском», новой, как бы чисто творческой родиной становится для Шагала, как и для многих других мастеров XX века, Париж. Ситуация 1900-х годов повторится в 1910-е и в начале 1920-х: снова придется покидать Витебск и уезжать сначала в Петроград и в Москву, чтобы в итоге опять отправиться во Францию…

В течение всей последующей жизни Шагал сохранит, по его выражению, «дуализм, двойственность», тяготение одновременно к России, где находились, как он не раз подчеркивал, корни его искусства, и к Парижу, который он считал «столицей мировой живописи». Эта раздвоенность отражалась — и преодолевалась — в самих шагаловских образах, вбирающих в себя все новые впечатления окружающего мира, но хранящих связь с прошлым, — недаром его герои, как уже говорилось, часто движутся вперед с лицом, обращенным назад. В своих произведениях художник умудрялся оставаться в Витебске, как бы далеко от него ни находился, ибо он носил «отечество в своей душе», претворяя его в духовные образы. При этом он выходил за пределы родного города, устремляясь в космос и в запредельные мистические сферы, а также преодолевая границы культур и восходя от национального, воплощенного во всей его полноте — к общечеловеческому.

В Париже, куда он был, по собственным словам, «вытолкнут самой судьбой», происходит окончательная кристаллизация его стиля, ставшего одним из самых ярких проявлений авангарда начала века.

В столице Франции Шагал, как и на родине, недолго учился в обычном смысле — посещая свободные академии Гранд Шомьер и Ла Палетт. Настоящей «академией» станут для него Лувр и Люксембургский музей, салоны и частные галереи, а также улицы великого города, освещенные неповторимым «светом-свободой». Шагал живет в знаменитом «Улье» на Монпарнасе, дружит с поэтами. Увидев его произведения, Аполлинер произносит слово, из которого впоследствии произведет новый искусствоведческий термин — «сюрреализм» — и пишет в честь Шагала стихотворение. Стихи посвящает ему и недавно вернувшийся из странствий по России Блэз Сандрар. Произведения Шагала названы в них «плодами исступления», а сам он предстает готовым «каждый день совершить самоубийство» [61].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джекки Вульшлегер - Марк Шагал [История странствующего художника]](/books/1071828/dzhekki-vulshleger-mark-shagal-istoriya-stranstvuyuche.webp)