Евгений Осетров - Живая древняя Русь. Книга для учащихся

- Название:Живая древняя Русь. Книга для учащихся

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1984

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Осетров - Живая древняя Русь. Книга для учащихся краткое содержание

Книга посвящена древнерусскому искусству: здесь и древний эпос, и архитектура, и живопись, и украшения из драгоценных камней, и народные игрушки…

Евгений Осетров, автор многих книг о русской культуре, показывает непреходящее эстетическое значение древней народной культуры для современности.

Живая древняя Русь. Книга для учащихся - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Книга вышла в свет в 1934 году. Она — образец не только художественного, но и типографского мастерства, которое продемонстрировали невские полиграфисты.

Надо сказать, что оригиналы Голикова, хранящиеся в настоящее время в Третьяковской галерее, претерпели, превращаясь в типографские листы, существенные изменения. Голиков был слишком самобытен, он не мог во всем оставаться правоверным палешанином. Кроме того, следует учитывать, что в тридцатые годы издательские возможности были во многом (с нашей точки зрения) ограничены, и далеко не все в книге выглядит так, как представлялось Голикову. Черный лаковый фон — непременная примета Палеха, и можно ли не согласиться с издательством, стремившимся сделать так, чтобы по внешнему виду книга напоминала палехскую шкатулку, в которой цветовые блики горят, как маленькие солнца? Фон Голикова далеко не всегда был черным, и стихия темноты далеко не всегда была его единственной радостью.

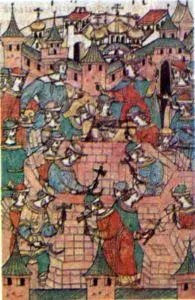

Любопытно, что, закончив работу, Голиков был так захвачен «Словом», что продолжал писать пластины и шкатулки, посвященные Игоревой песни. Чем бы ни занимался Голиков — театральными декорациями или иллюстрированием новейшего литературного произведения, — его мысли непрестанно обращались к половецким степям, битвам, к Днепру Славутичу.

После Голикова нелегко было обращаться к зрительной стороне Игоревой песни. Но произошла еще одна встреча со «Словом», оказавшаяся на редкость современной, своеобразной и выявившая в старом творении стороны, которые были до сих пор не замеченными. Речь идет о графическом воплощении «Слова» Владимиром Фаворским. Тогда-то родилась крылатая метафора: график должен относиться к книге как дирижер к оркестру, в котором каждый инструмент — от обложки и титула до виньетки и шрифта — должен играть свою партию. Можно назвать несколько графиков, чье творчество явилось вкладом в сокровищницу культуры; однако все лучшее, что было тогда создано в этом роде, воплотилось в иллюстрациях В. А. Фаворского — великого и непревзойденного поэта книги, повелителя линий, светотеней, белых и цветных фонов листа… Вспоминая о своей работе, Владимир Андреевич впоследствии рассказывал:

«Я оформил и иллюстрировал „Слово о полку Игореве“, потому что это произведение всегда меня восхищает. Трудно, по-моему, даже в мировой культуре найти эпическое произведение, равное „Слову“… Книга, изданная „Детгизом“, последняя моя работа над „Словом“. Издание это отличалось тем, что в книге, на развороте, друг против друга, помещались текст древний и перевод. И поэтому естественно было делать иллюстрации в разворот, занимающий обе страницы. При такой композиции все иллюстрации имеют удлиненную форму, подобно фризу в архитектуре, что способствует, как мне кажется, передаче эпического характера всей вещи. Мелкие картинки на полях и буквы сопровождают весь рассказ и должны соединить всю книгу в одну песнь».

Нет сомнений, что «Слово» и впредь найдет свое новое воплощение в образах кино, пластики, балета, мозаики. Поэты еще будут создавать вариации на темы «Слова», а композиторы извлекать новые и новые звуки из бесконечного художественного и музыкального пространства поэмы.

Поэма из камня

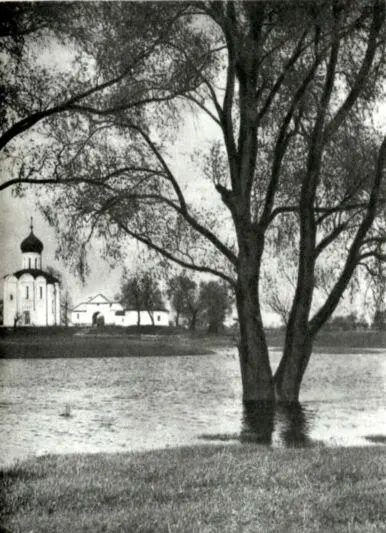

Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам времени. Иногда прославленную белокаменную церковь под Владимиром уподобляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность мироздания. Один художник назвал это чудесное сооружение поэмой из камня. Есть афоризм, рожденный встречей с редкостным архитектурным памятником: «Мы сами обретаем вечность пред этой вечной красотой».

Если вам в жизни приходится нелегко, если скорбь и печаль овладели вашим сердцем, отправляйтесь в заливные клязьминские луга, туда, где у старицы реки, на холме среди куп деревьев, стоит многостолетний храм Покрова.

Церковь Покрова на Нерли. Общий вид с юга. 1165.

Церковь Покрова на Нерли. Вид с юга. 1165.

Вглядитесь в благородные пропорции белого храма, отражающегося свыше восьми веков в водах, и вы увидите, как точно и естественно вписано строение в окружающий пейзаж — луговое среднерусское раздолье, где растут духмяные травы, лазоревые цветы и звучат нескончаемые песни жаворонков… Душевное спокойствие приходит к вам с ощущением полноты бытия, олицетворяемой белым храмом и умиротворяющим видом местности.

Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, считает, что знает его. Лирическую поэму из камня, именуемую Покровом на Нерли, надо перечитывать многократно. И тогда, может быть, во всей полноте, вы поймете, в чем прелесть этого небольшого сооружения, гармонирующего с окружающей природой.

«…Церковь Покрова на Нерли близ Владимира, — пишет И. Э. Грабарь, — является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства. Как и все великие памятники, Покров на Нерли непередаваем ни в каких воспроизведениях на бумаге, и только тот, кто видел его в действительности, кто ходил в тени окружающих его деревьев, испытывал обаяние всего его неописуемо-стройного силуэта и наслаждался совершенством его деталей, — только тот в состоянии оценить это чудо русского искусства».

Мне трудно сказать, когда Покровом на Нерли лучше всего любоваться. Недвижимый белый камень удивительным и таинственным образом перекликается с временами года. У двенадцати братьев-месяцев свой разговор с женскими масками и другими настенными рельефами, бесстрастно глядящими на мир с высоты столетий.

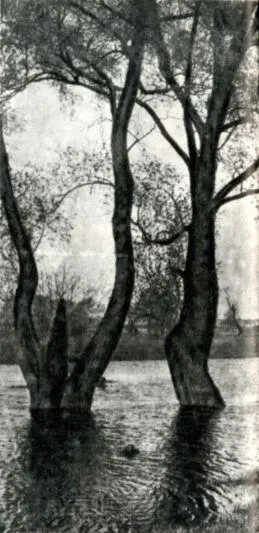

По весне Клязьма и Нерль разливаются на много верст, впитывая в себя ручьи, бегущие из лесов, озер, болотцев. Вода затопляет луговую пойму, и в темных, напоминающих густо настоенный чай волнах отражаются чуть зазеленевшие березы, гибкие ветви ив и похожие на богатырей-великанов дубы, что в десять раз старше берез и, наверное, помнят, как владимирскую землю топтали татарские кони, как в этих местах стояли повозки и шатры кочевников.

На рассвете, когда над заречными муромскими лесами играют солнечные лучи, от всплесков светотени древние стены словно колеблются, светлея час от часу. Храм возвышается среди волн, как белоснежный лебедь. Текут речные потоки. Дни и ночи, месяцы и годы, столетия уносит река жизни. Сменяются поколения, а лебедь-храм плывет и плывет среди неоглядных просторов. Любуясь Покровом на Нерли, думаешь об истории храма, о веках, что пронеслись над его стенами…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: