Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Название:Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество связаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Предназначена для широкого круга читателей. .

Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первой четверти XVIII века строительная деятельность Стар-цева, как и других мастеров старшего поколения, протекает в сложных условиях. Приказ каменных дел все более привлекает к строительству в Москве иностранных мастеров. О. Д. Старцев в основном выполняет частные заказы. Только в 1702 г. зодчего направляют на строительные работы в Таганрог, где ему пригодился опыт азовского оборонного строительства.

В 1711 г. О. Д. Старцев – простой подрядчик на сооружении в Китай-городе палат купца Шустова. Руководит их постройкой архитектор И. Устинов.

Последней известной работой Осипа Дмитриевича Старцева является церковь Николы на Болвановке у Таганских ворот, построенная в 1702-1712 гг. Здание было поставлено на пересечении ориентированных на него улиц и стало доминантой Таганской площади. Церковь Николы на Болвановке принадлежит к старому типу каменных клетских храмов. Это двухъярусное здание с традиционной объемно-пространственной композицией, вытянутое с востока на запад. Оно состоит из храма, трапезной, шатровой колокольни. О новом образном переосмыслении церковного здания свидетельствуют сильно вытянутый четверик, прорезанный высокими окнами, и тесно поставленное, устремленное ввысь пятиглавие. Однако горка кокошников у основания венчания, типичная скорее для архитектуры середины XVII столетия, и излишне тяжелые наличники окон не позволяют отнести церковь Николы на Болвановке к удачным произведениям О. Д. Старцева.

В 1714 г. запрещается каменное строительство по всему государству, кроме Петербурга. О. Д. Старцев постригается в монахи и заканчивает жизнь в одном из московских монастырей.

Творческий путь Осипа Дмитриевича Старцева – одного из зачинателей архитектурного стиля конца XVII века – свидетельствует о многосторонности таланта мастера, чьи произведения отличаются удивительной цельностью замысла. Жизнерадостный характер архитектурных творений зодчего, обильное использование в их декоративном убранстве изразцов, образное переосмысление ордера, который подчиняется общему замыслу, позволяют считать Осипа Дмитриевича Старцева крупнейшим мастером-декоратором XVII столетия.

Купола Верхоспасского собора в Кремле. О. Старцев. 1680—1681

Церковь Николы на Болвановке. О. Старцев. 1702—1712

Крутицкий терем. О. Старцев. 1694

Т. П. Федотова

Л. Бухвостов

Московское зодчество последней четверти XVII – начала XVIII века, известное как московское, или нарышкинское, барокко, представляет собой интереснейшую страницу в истории русской культуры. Среди крупнейших мастеров этого времени, для творчества которых характерна оригинальность архитектурных композиций и неподдельная красота обильного, пышного убранства, имя крепостного мастера Якова Григорьевича Бухвостова занимает особое место. Его вдохновенный талант, богатая архитектурная фантазия, связанные с народными представлениями о прекрасном в «искусстве строить», во многом предопределили развитие архитектурной мысли раннепетровской эпохи.

Яков Григорьевич Бухвостов был крепостным окольничьего М. Ю. Татищева и происходил из простой крестьянской семьи подмосковной деревни Никольское-Сверчково Дмитровского уезда. Впервые его имя встречается в документах под 1681 г., где упоминается о торгах на постройку церкви Воскресения на Пресне. Здесь он назван как «Якушка Григорьев». Конкурентом Бухвостова оказался известный мастер Приказа каменных дел Осип Дмитриевич Старцев, которому и поручили постройку храма.

О творческой деятельности Я. Г. Бухвостова в 1680-е годы, к сожалению, ничего не известно. Но несомненно, что мастер вел какие-то крупные строительные работы, так как к 90-м годам XVII столетия он уже был признанным зодчим, которому поручается строительство весьма значительных архитектурных произведений.

1 января 1690 г. «Яков Григорьев сын Бухвостов» заключил подрядную на строительство келий в Моисеевом монастыре в Москве (здания монастыря, размещавшегося на углу Тверской и Моховой улиц, были снесены в конце 80-х годов XVIII века). Бухвостов осуществлял постройку вместе со своими ближайшими товарищами Иваном Парфеновым, Матвеем Федоровым, Прокофием Ивановым – крепостными из деревень, расположенных вокруг Ярославля и Костромы и славившихся каменщиками и кирпичниками.

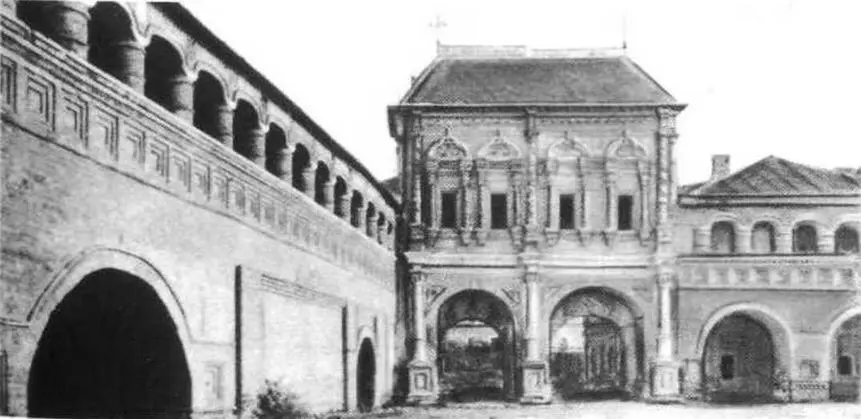

Казалось бы, строительство в Моисеевом монастыре должно было целиком занять зодчего, но 16 мая того же года он заключает новый договор – на постройку стен и башен Ново-Иерусалимского монастыря. Это огромный по размаху архитектурный замысел. Сооружение стен и башен было закончено к 1694 г. Главные же «святые» ворота ансамбля с надвратной Входоиерусалимской церковью были построены к 1697 г.

Перед Бухвостовым стояла трудная задача – возвести стены с башнями вокруг сложного по объему и необычайного по декоративности собора. Зодчий, сохранив определенную свободу планировки монастырских стен, имеющих крепостной характер, объединил их едиными архитектурно-декоративными деталями. В плане стены монастыря представляют собой неровный семигранник с восемью башнями. Декоративному убранству стен отвечают и формы башен монастыря. Все они восьмигранные, за исключением одной – шестигранной. Декоративное решение стен и башен, осуществленное Бухвостовым, во многом предвосхитило приемы архитектурного убранства более позднего времени.

При возведении «святых» ворот с одноэтажными караульными и наместничьими палатами по сторонам и надвратной ярусной Входонерусалимской церковью Я. Г. Бухвостов оставил за собой лишь общее руководство. Ведение строительных работ было передано артели – Филиппу Иванову Папуге и его товарищам, братьям Емельяну и Леонтию Михайловым, крепостным из костромской деревни Тугариновой. Сам же Бухвостов с 1693 г. вел работы по строительству Успенского собора в Рязани.

В 1694 г. Я. Г. Бухвостов заключил новую подрядную – на строительство храма в подмосковном селе Уборы – усадьбе боярина П. В. Шереметева-младшего. Церковь села Уборы стала выдающимся образцом стиля московского барокко. Художественные принципы этого стиля нашли в произведении Я. Г. Бухвостова наиболее полное воплощение.

Спасская церковь села Уборы была построена в 1697 г., внутреннее же убранство закончено только в 1700 г. Об истории постройки храма и о тех архитектурных замыслах, которые зодчему не удалось до конца воплотить, можно судить по «делу», возникшему между заказчиком П. В. Шереметевым и строителем. Вести строительство в Уборах зодчий намеревался, как всегда, с артелью, в которую на этот раз входили его односельчане Михаил Тимофеев и Митрофан Семенов. Бухвостов обязался закончить постройку церкви с большим объемом художественных резных белокаменных работ в два строительных сезона, однако не уложился в этот срок из-за частых отлучек в Рязань, где шло сооружение Успенского собора. Против Бухвостова было начато «судебное дело». Зодчий был «посажен в колодничью палату за решетку». Но, понимая, что дальнейшее преследование мастера может окончательно сорвать строительство храма в Убоpax, Шереметев согласился на мировую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: