Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Название:Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество связаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Предназначена для широкого круга читателей. .

Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Троицкая церковь и ее колокольня впоследствии перестраивались, что исказило их первоначальный вид. Но и в перестроенном виде они сохраняли общий характер произведений Мичурина – простые очертания геометрически правильных объемов, их плоскостность, пилястры d различных сочетаниях и рустовку, членящую грани сооружений.

В колокольне с суховатыми формами и удлиненным завершением заметны черты ранней архитектуры Петербурга. Но типы построек, разработка восьмериков церкви и колокольни, увенчанных главками, как бы перенесены из старого московского зодчества.

Еще более традиционна церковь в Златоустовском монастыре (выходил на Большой и Малый Златоустовские переулки, теперь Большой и Малый Комсомольские переулки). Вероятно, это определялось назначением храма как надвратного и включением в него имевшейся нижней части с проездными воротами. Но и в Златоустовской церкви старомосковские формы и детали даны в типичной для Мичурина трактовке.

Московские церкви зодчего могли бы дать представление о его многочисленных проектах церковных строений для различных городов и монастырей в бытность его архитектором духовного ведомства. Но сведениями о них мы не располагаем.

Мичурин стяжал известность и авторитет у современников главным образом как искусный строитель. Столичные зодчие поручали ему ведение работ и наблюдение за строительством по их проектам, что он выполнял со знанием дела и с творческой инициативой.

Так было с проектом колокольни Троице-Сергиевой лавры, выполненным И. Шумахером. Осуществление его было возложено на Мичурина. В 1740 г. из Петербурга был прислан проект новой лаврской колокольни (старая была разобрана в 1738 г.). Мичурин, ознакомившись с чертежами, выступил с возражениями по проекту. Главным образом он протестовал против намеченного Шумахером местоположения колокольни. Основываясь при составлении проекта на присланном из лавры генеральном плане монастыря, Шумахер без учета конкретных особенностей лаврского ансамбля решил расположить колокольню по главной оси Успенского собора. Это было неудачно, так как колокольня заняла бы пространство перед собором и закрыла собой перспективы на близлежащие строения. Мичурин нашел более удачное место для колокольни.

Вероятно, он отметил и недостаточную высоту запроектированной колокольни, в результате чего она не могла выполнить своей основной художественно-композиционной функции – создать центральную высотную ось, которой недоставало общему комплексу монастыря. И. Э. Грабарь высказал предположения, что Мичурин, предвидя необходимость в будущем исправления этого крупного недостатка, отступил от проекта, усилив мощность основания колокольни и подготовив тем самым возможность ее надстройки [См.: История русского искусства, т. 5, М., 1960, с. 162-163].

Роль Мичурина при возведении колокольни Троице-Сергиевой лавры оказалась, таким образом, значительнее, чем только наблюдение за ее строительством. Зодчий устранил существенные просчеты первоначального проекта и создал условия, необходимые для последующего этапа строительства – надстройки колокольни, что было позднее блестяще осуществлено Д. В. Ухтомским.

Архитектором, превосходно владеющим строительным мастерством, Мичурин проявил себя и при возведении Андреевской церкви в Киеве по проекту Растрелли.

В 1754 г. Мичурин, закончив работы в Киеве, возвратился в Москву. Но занять свое прежнее положение в строительстве города ему не удалось. Он занимался ремонтными работами в Кремле, московских и подмосковных церквах и монастырях. Последнее упоминание о нем в строительных документах относится к 1762 г.

В литературе высказывались предположения об авторстве Мичурина в отношении еще некоторых сооружений Москвы первой половины XVIII века – колокольни и церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице (1739-1744, стояла на месте станции метро «Новокузнецкая») и колокольни церкви Петра и Павла на Басманной (1740-1744). Однако эти предположения не подкрепляются документами, да и сооружения имеют мало архитектурно-художественной общности с произведениями Мичурина.

Несмотря на малочисленность творческого наследия, оставленного Мичуриным, его роль в развитии архитектуры Москвы XVIII века значительна. В своей деятельности в Москве и многих других городах Мичурин употреблял новую для того времени строительную технику и связанные с ней устои ордерной классики, передовые строительные и архитектурно-художественные методы и приемы. Тем самым Мичурин способствовал переходу от старого русского зодчества к архитектуре нового времени.

Вместе со своими учениками и помощниками Мичурин положил начало формированию московской архитектурной школы XVIII века, сыгравшей значительную роль в истории зодчества Москвы.

Такие особенности творчества Мичурина, как практицизм, утилитарность, тяготение к простым и ясным объемам, сочетание ор-дерности с древнерусскими деталями и формами, прочно вошли в московскую архитектуру первой половины XVIII столетия и преемственно развивались зодчими последующих поколений, получая в их произведениях новое истолкование и новую трактовку.

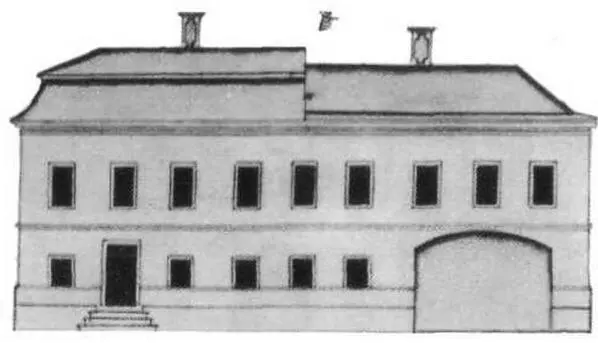

Проект Суконного двора. И. Мичурин

Мичуринский план Москвы. 1739

А. Л. Кипарисова

А.Ухтомскии (1719-1774)

Дмитрий Васильевич Ухтомский принадлежал к крупным зодчим Москвы XVIII века. Он происходил из древнего, но обедневшего княжеского рода. Родился в сельце Семеновском Пошехонского уезда. Двенадцатилетним подростком был определен в московскую школу «математических и навигацких наук», которую закончил в 1733 г., после чего был направлен для обучения в архитектурную команду архитектора И. Ф. Мичурина. Здесь на практическом строительстве он приобрел необходимые зодчему знания и опыт. После пяти лет обучения Мичурин характеризовал Ухтомского и некоторых других учеников «весьма рачительными, которые уже тщанием своим теоретику обучили и так предуспели, что могут сами какому-либо регулярному зданию композицию делать со всеми художественными доказательствами».

Ухтомский рано проявил себя одаренным архитектором и умелым художником-декоратором. В связи с коронацией Елизаветы Петровны он в 1742 г. выполнил в нескольких вариантах проект Триумфальных ворот на Тверской улице, а также декоративное оформление коронационных празднеств – на Ивановской площади в Кремле с «бассейнами и каскадами для фонтанов» и торжественной иллюминацией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: