Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Название:Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1981

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Яралов - Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество связаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Предназначена для широкого круга читателей. .

Зодчие Москвы XV – XIX вв. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

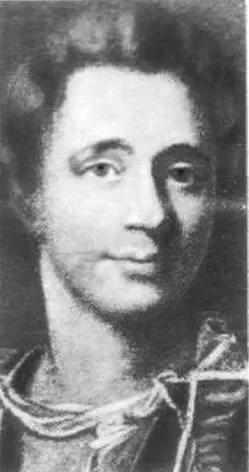

Сложным, временами трагическим, но всегда вдохновенным был творческий путь Баженова. Он вошел в историю русской и мировой архитектуры. Он был зодчим, инженером, талантливым конструктором, теоретиком, определившим на многие годы пути развития отечественной архитектуры. Современник А. Н. Радищева и друг Н. И. Новикова, он испытал на себе всю тяжесть режима царской

России, был представителем передовой, прогрессивной мысли, много сделал для развития русской науки и культуры.

В год смерти Баженов был назначен вице-президентом Академии художеств. В записке о реорганизации академии, основанной на опыте всей своей жизни, он изложил взгляды, которые свидетельствуют о нем как о подлинном гуманисте, патриоте. Следуя М. В. Ломоносову, он говорил о необходимости подготовки отечественных художников, сообразуясь «со нравами национальными», протестовал против иностранного засилья. Он мечтал об издании труда «Российская архитектура», куда вошли бы чертежи лучших зданий страны, об открытии художественного музея, о создании архитектурной школы, где неимущие обучались бы бесплатно.

Многие высказывания зодчего заслуживают внимания и в наши дни. О своем любимом искусстве Баженов говорил: «Архитектура главнейшие имеет три предмета: красоту, спокойность и прочность здания… К достижению сего служат руководством знание пропорции, перспектива, механика или вообще физика, а всем сим общим вождем рассудок…»

Умер Баженов 2 августа 1799 г. в Петербурге, похоронен был «у Смоленской», а потом, согласно завещанию, его прах перенесли в село Глазово близ Каширы. Могила зодчего не сохранилась.

В. И. Баженов. Портрет неизвестного художника

Общий вид Царицына. В. Баженов. С гравюры

Пашков дом. В. Баженов. 1784—1788

Церковь в Быкове. В. Баженов

Н. А. Потапова

М. Казаков (1738-1812)

В 1738 г. в Москве в семье подканцеляриста Главного комиссариата Федора Казакова родился сын Матвей, которому суждено было стать выдающимся русским зодчим, создателем архитектурного облика Москвы второй половины XVIII – начала XIX века.

Как ни скудны сведения о семье будущего архитектора, но все же известно, что его отец Федор Михайлович был выходцем из крепостных, отданным помещиком в матросы, но избежавшим благодаря грамотности флотской службы. Он обладал прекрасным почерком, который унаследовал и его сын, и до 1732 г. служил в Адмиралтейской конторе, а потом в Главном комиссариате копиистом, что давало право на освобождение от крепостной зависимости. В Москве Федор Михайлович вместе со своей женой Федосьей Семеновной, детьми и свояченицей жил около Кремля, в районе Боровицкого моста (сам комиссариат располагался в Кремле). Конечно же маленький Матвей не один раз проходил мимо старинных соборов и палат, наблюдал за работой архитекторов и строителей, возводивших дворец для императрицы Елизаветы Петровны. Может быть, уже в это время в нем зародился интерес к зодчеству, желание строить самому.

Двенадцатилетним мальчиком Матвей остался сиротой: в конце 1749 г. или в начале 1750 г., сорока пяти лет от роду, умер его отец. Семья, и раньше жившая в бедности, теперь потеряла все средства к существованию. Однако мать, видя интерес мальчика к строительной деятельности, решила отдать его не в канцеляристы или ремесленники, а в архитектурную школу известного русского зодчего Д. В. Ухтомского.

В делах правительствующего Сената есть представление, поданное Ухтомским в январе 1751 г. в Сенатскую контору об определении к нему Казакова, где он пишет: «…а усмотрен мною главного крикс комиссариата умершего подканцеляриста Федора Казакова сын Матвей Казаков (который еще к делам никуда не определен), ко оному по моей должности письменному исправлению способным и по натуральной своей охоте ко обучению архитектуры склонным, который по охоте своей арифметик в кратком времени почти весь обучил; того ради правительствующего сената конторы покорно прошу дабы поведено было помянутого Матвея Казакова для обучения архитектурной науки определить в команду мою в ученики с награждением против младших архитектуры учеников по рублю на месяц жалования, который между тем и письменные по моей должности дела исправлять может» [Эти сведения впервые были опубликованы в статье А. И. Михайлова «Новое в биографии Казакова». – «Строительная газета», 1940, № 81.]. С марта 1751 г. Казаков стал учеником Ухтомского, архитектурная команда которого явилась, по существу, единственным университетом будущего зодчего.

Архитектурная школа Ухтомского (она располагалась в доме Сенатской типографии в Охотном ряду) была и остается значительным явлением в художественной жизни России XVIII века. Школа мыслилась ее руководителем как основа будущей архитектурной академии – учебного центра русских зодчих. Именно поэтому весь учебный процесс носил регулярный и последовательный характер и строился на теоретической и практической основе. Так, ученики занимались различными математическими дисциплинами; много времени уделяли черчению и архитектурному рисунку, о чем говорят сохранившиеся в архивах прекрасно исполненные чертежи П. Никитина, М. Казакова, В. Яковлева и других. Большое место в учебном процессе занимала история архитектуры и ее теория, изучение трудои Витрувия, Палладио, Вииьолы и Блонделя. По тем временам это было новым явлением. Однако теоретические знания у Ухтомского не отделялись от практических. Заканчивая курс наук, ученик получал конкретное задание, а в случае его успешного выполнения направлялся для наблюдения за строительными работами, занимался проектированием зданий, составлением смет, ремонтом домов, их осмотром [Ученики Ухтомского первые из московских архитекторов стали вести широкое строительство и в провинции (Нижнем Новгороде, Ярославле, Ростове и т. д.), что способствовало распространению передовых архитектурных идей и методов строительства]. Все это способствовало развитию у молодых зодчих не только строительных навыков, но и глубокого понимания архитектуры.

В годы учения у Ухтомского, а затем работы под руководством П. Р. Никитина (он с 1761 г. возглавил школу и команду) Казаков приобрел большой строительный опыт: участвовал в создании Головинского дворца, Триумфальных ворот на Страстной площади в честь коронации Екатерины II, галереи Оружейной палаты. Принимая участие в осмотрах зданий, он прекрасно изучил древние постройки, особенно кремлевские, что позволило ему вести ремонт и восстановление Черниговского собора и церкви Спаса «на бору». Последнюю он изобразил на акварельном рисунке и офорте, положив тем самым начало своим архитектурным рисункам и гравюрам. Одновременно Казаков преподавал в архитектурной школе, обучая младших учеников «рисовать фигуры и орнаменты».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: