М. Астафьева-Длугач - Зодчие москвы XX век. Книга 2

- Название:Зодчие москвы XX век. Книга 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Моск. рабочий,

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Астафьева-Длугач - Зодчие москвы XX век. Книга 2 краткое содержание

В книге, содержащей рассказ о наиболее выдающихся зодчих начала XX в. и советского времени, чья жизнь и творчество свяэаны с Москвой, приводится ряд адресов, позволяющих пользоваться ей как путеводителем.

Второй том двухтомника.

Зодчие москвы XX век. Книга 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

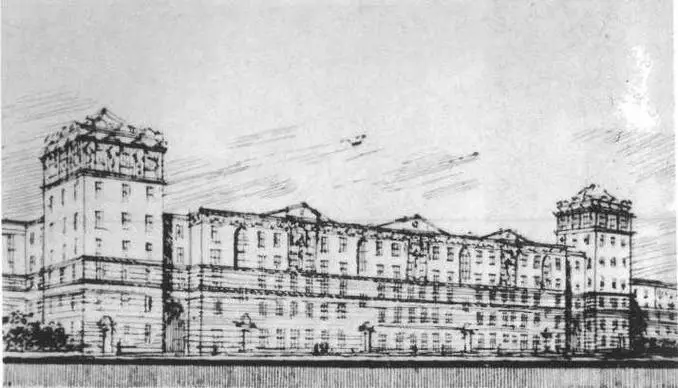

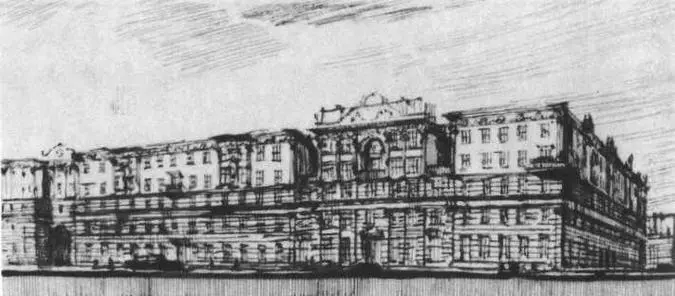

Сейчас затруднительно (для этого требуются специальные исследования) сказать, кто именно и где первым поставил вопрос о проектировании серий. Ясно только, что бригада Парусникова была в авангарде таких разработок. Серия, над которой работали в Гипрогоре, предназначалась для застройки крупных городов РСФСР, в ее основу была положена серия типовых жилых секций № 11, разработанная Горстройпроектом.

Все те проблемы, что и в наши дни определяют круг профессиональных забот архитекторов, работающих в области массового жилища, впервые осознавались как проблемы и формулировались именно тогда. В это же время были намечены первые подходы к их решению. Парусников так определял основные творческие проблемы, вставшие перед проектировщиками: определить 1 — место и значение типовых домов в системе застройки городов и их улиц, 2 — взаимоотношения между застройкой, осуществляемой по типовым и индивидуальным проектам, 3 — архитектурно-стилевую характеристику проектов, 4 — состав серии проектов, 5 — какой должна быть номенклатура домов, входящих в серию (по конфигурации, этажности и назначению первых этажей), 6 — обеспечить возможность максимальной индустриализации изготовления не только конструкций, но и архитектурных элементов зданий.

Трехлетняя работа, вылившаяся в создание серии 1-402, позволила авторам сделать некоторые весьма существенные выводы. Ведущим вопросом при разработке серии типовых проектов являются вопросы градостроительные. Чтобы придать типовым домам, входящим в состав серии, большую градостроительную маневренность, авторы предложили применять соединительные элементы, названные ими вставками. Как известно, это название привилось и стало общеупотребительным. Проектировались вставки различной конфигурации, с проездами и без таковых, жилого, а также общественного назначения. Вставки серьезно облегчили задачу формирования целостной жилой среды — так сегодня мы определили бы задачу, целеустремленно решавшуюся авторами.

Много внимания уделяли архитекторы разработке фасадов. Они понимали свою задачу так: «Найти такую архитектурную характеристику домов, которая дала бы возможность успешно применять типовые проекты в различных городах РСФСР со сложившимся характером архитектуры». Отсюда первый вывод: «Архитектура отдельных домов должна быть наиболее простой, а композиция фасадов — нейтральной». Отсюда — отказ от усложненной пластики, поскольку каждый дом рассматривался как составная часть единой пространственной композиции застройки. Именно вставки, по мнению авторов, должны были придать ей пластику и силуэт.

Поскольку серия предназначалась для застройки в исторически сложившихся городах РСФСР, авторы полагали, что стилевая характеристика домов, входящих в серию, должна быть основана на приемах русской классики — такие здания наиболее гармонично, по мнению авторов, входят в разновременную и архитектурно разнохарактерную застройку.

На основе серии 1-402 в начале 1950-х гг. комплексно застраивались значительные по размерам городские территории в Челябинске, Донецке, Волгограде, Альметьевске, Ульяновске. Анализ проектов серии 1-402 (как, впрочем, и целого ряда других аналогичных разработок) позволяет говорить о том, что уровень понимания и осмысления проблемы массового жилищного строительства к середине 1950-х гг. был чрезвычайно высок. В сущности, были поставлены и частично решены в проектах многие из тех вопросов, которые так трудно и медленно находят разрешение в наши дни. Почти три десятилетия понадобилось для того, чтобы уменьшить разрыв, образовавшийся между уровнем проектного мышления и возможностями индустриальной базы домостроения в момент запуска домостроительного конвейера.

В. А. Веснин и И. В. Жолтовский, М. Я. Гинзбург и Н. А. Ладовский, А. К. Буров и Н. А. Остерман, А. В. Власов и А. М. Зальцман... Каждый из этих московских зодчих в разное время и с разных позиций занимался вопросами типового, индустриального, массового строительства, так или иначе был причастен к созданию «архитектуры для всех». В этой плеяде достойное место принадлежит Михаилу Павловичу Парусникову.

М. ПАРУСНИКОВ

Жилой дом на улице Горького. 1940 -1946

Проекты жилых домов серии 1-408. 1951—1954. Совместно с Л. Дюбеком, А. Белоконем, Т. Звездиной

А. М. Журавлев

Н. КОЛЛИ

Николай Джемсович (Яковлевич) Колли, выдающийся зодчий, ученый, педагог и общественный деятель, родился в Москве. Предки его были выходцами из Шотландии, но обрусели уже в середине XVIII в.

С 1913 по 1915 г. Н. Д. Колли работал чертежником на строительстве Казанского вокзала. В 1922 г. он закончил архитектурный факультет Вхутемаса, однако уже с 1916 г. проектировал и строил первые сооружения, а с 1920 г. занимался педагогической практикой в МВТУ (а впоследствии и в Московском архитектурном институте). Н. Д. Колли активно участвовал в проектировании и строительстве павильонов Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, работая вместе с И. В. Жолтовским. В 1924—1925 гг. разрабатывал проекты рабочего поселка в Иваново- Вознесенске и жилых домов из стандартных элементов заводского изготовления.

Одна из крупных построек этого времени в Москве, осуществленная по проекту Колли,— П-образный в плане корпус жилого дома № 14 по Ленинградскому проспекту, так называемый дом РЖСКТ — «Новая Москва» (1926 г.). Архитектура этого здания характерна для жилой застройки 1920-х гг.— простой и рациональной, определявшейся строгими условиями развития строительной техники и экономики того времени. Впоследствии дом был надстроен с шести до восьми-девяти этажей, на месте входов, расположенных по наружному периметру здания, установлены лифты, а входы в лестничные клетки устроены со двора.

В этот период Н. Д. Колли активно участвовал в деятельности Московского архитектурного общества, сблизился с конструктивистами. Он участвовал в составе авторского коллектива под руководством В. А. Веснина в проектировании и сооружении Днепрогэса, вспомогательных сооружений гидроэлектростанции и первых домов города Запорожье. Эта работа вывела Колли в ряды ведущих архитекторов страны.

В эти же годы судьба свела его с одним из крупнейших зодчих современности Ле Корбюзье. Центросоюз в связи с развитием деятельности потребительской кооперации в стране нуждался в крупном административном здании. Один за другим в 1928 г. были проведены два конкурса на проект здания Центросоюза (участок для строительства был отведен на Мясницкой улице (ныне ул. Кирова, 39). В конце концов выбор пал на проект Ле Корбюзье, который в октябре того же года приехал из Парижа в Москву для ознакомления с местом и условиями строительства. Здесь им были разработаны дополнительные варианты проекта в соответствии с замечаниями экспертной комиссии. В декабре 1928 г. в Париж, в мастерскую Ле Корбюзье был командирован Н. Д. Колли для участия в разработке окончательного проекта. Соавтором Ле Корбюзье был его двоюродный брат П. Жаннере. Еще дважды, в 1929 и 1930 гг., Ле Корбюзье бывал в Москве по делам проектирования и строительства здания Центросоюза (сейчас здесь находится ЦСУ СССР). В это время он сблизился с некоторыми ведущими советскими зодчими, но постоянно находиться на стройке не мог. Строительство здания было завершено в 1936 г. Полномочным представителем автора и руководителем архитектурного осуществления проекта на всем протяжении строительства был Н. Д. Колли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: