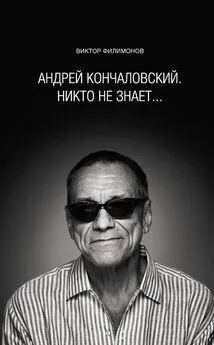

Андрей Кончаловский - Низкие истины

- Название:Низкие истины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Совершенно секретно

- Год:1999

- Город:М

- ISBN:5-89048-057-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кончаловский - Низкие истины краткое содержание

Низкие истины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На дверях в коридоре надписи — «Суслов», «Косыгин», в ногах вата, некая легкость в теле, на лице — непонятная улыбка, входишь бодренький в кабинет… Что это за наказание — рабское чувство униженности перед начальником! Можно, конечно, по-разному себя вести, давить понт, выступать, но все равно куда деться от ощущения своей зависимости! От желания сказать начальнику: «Пошел ты…» А само это желание есть признак рабства. Когда люди разговаривают на равных, ни у кого не возникает желания посылать собеседника «на» или «в». Достаточно сказать: «Я с вами не согласен».

В моей жизни подобное бывало не раз. Хождения к начальству, к министру, в райком партии, на выездную комиссию. Сидят люди, которых ты презираешь, но от них зависит, поедешь ли ты за границу. Они ничего ни в чем не понимают, задают вопросы. Я уже женат на иностранке. Я уже пожил в Париже два года, а они меня спрашивают: кто лидер компартии в Уругвае? Как будто от знания этого хоть как-то зависит, можно ли меня выпускать или нет!

У меня было одно страстное желание — избавиться от всего этого. Уехать. Выйти из системы. Избавиться от советского паспорта. Жить с ним стыдно. В этой стране жить стыдно. Советский паспорт — паспорт раба. Идешь по парижской улице, видишь клошара, спящего под мостом на газете, думаешь: «Он счастливее меня — у него не советский паспорт». Слава Богу, это чувство ушло в прошлое. Так стыдиться за свою страну уже не приходится.

А комсомольские хождения в райком! Когда мне исполнилось двадцать восемь лет, я пошел в райком сдавать документы. Мне проставили отметку: «Выбыл по возрасту». Я возвращался домой, у меня уже другой была походка! Я больше не несу на себе этого бремени! Меня не могут выгнать из ВЛКСМ! Приляпать пятно на всю жизнь! Облегчение невероятное! А ведь было время, когда я подумывал о необходимости вступить в партию.

Что значило в те годы получить выговор по комсомольской линии? Значило, что ты стал невыездным. А желание ездить было уже непреодолимым. После поездки в Венецию мне хотелось видеть мир. От кого это зависело? От Романова, от министерства, от Ермаша…

Я ловил себя на мысли, что завидую сбежавшим — Рудольфу Нуриеву, Наталье Макаровой… Они остались там!

Взаимоотношения с властью развивались от «все, как надо» к «хочу больше», затем к «это невыносимо». Ты хочешь больше свободы — тебе ее не дают. Желание вырваться накапливалось уже с середины 60-х.

Когда «Рублев» был окончен, от нас потребовали поправки, потом — еще поправки. Был редакционный совет, который вел Дымшиц, тогдашний главный редактор Госкино. Забавно вспоминать это время. Власть, с одной стороны, была зубаста и жестока, с другой — уже ощущала собственную ущербность. Мы, грустные, вышли с худсовета, зашли к Кокоревой, одному из редакторов коллегии, она нас постаралась успокоить; выходя от нее, увидели катящийся навстречу шарик. Это был тот самый Дымшиц, который только что гробанул (ну не намертво гробанул, а дал поправки) картину. Он остановился, осмотрелся по сторонам, убедился, что в коридоре никого нет, после чего схватил наши руки, прошептал: «Будьте художниками» (имелось в виду — не выполняйте поправок) и убежал дальше. В 1939 году какой-нибудь Храпченко или Большаков такого себе не могли бы позволить.

Думаю, время это было довольно гуманным. Диссиденты, конечно, правы, говоря о преследованиях КГБ, о страхе, в котором все жили, но все-таки, все-таки… Запретили «Андрея Рублева», но Тарковский тут же получил работу. Запретили «Асю Клячину», но меня вызвал Сурков, новый главный редактор Госкино, сменивший Дымшица.

— Что ты хочешь снимать?

— «Где тонко, там и рвется» Тургенева.

— А давай-ка к юбилею сними-ка лучше нам «Дворянское гнездо».

И меня тут же запустили с картиной. В 30-е годы такое бы вряд ли случилось.

Гуманизм этот, конечно, был ограничен, но тем не менее…

В голове у меня был один Париж. У меня была знакомая в Париже, мы переписывались. Париж виделся кадрами из «На последнем дыхании» Годара. Жара, какие-то красивые женщины в шляпах, полицейская сирена, толпа… Париж… Париж был синонимом слова «свобода». Но выбраться из системы было очень непросто. Во-первых, у меня была семья, она была вся в системе, и любой свой поступок я должен был соразмерять с тем, как он отразится на отце, на маме, на Никите — на всех.

Диссидентом я никогда не был. Советскую власть, конечно, не любил, но кого этим можно было удивить? Ее не любили и многие из тех, кто преданно служил ей. Тарковский, кстати, диссидентом тоже никогда не был. Мы просто прикидывали, что пройдет, что не пройдет, что стоит попытаться протащить — вдруг пройдет. Его картины вообще были лишены политической окраски. Это были исключительно эстетически личные произведения, в отличие, скажем, от «Ангела» Андрея Смирнова.

Когда я решил жениться на француженке Вивиан Годэ, дома был переполох. Все-таки это был 1969 год. Для меня Вивиан олицетворяла всю Францию, всю свободу на свете. Она была откуда-то из другого мира. Женившись на ней, я женился на Франции — со всеми этими походами в посольство, оформлением документов и прочее. Меня вызвали в КГБ. Очень благожелательный чиновник сказал:

— Андрей, ты понимаешь (не Андрей Сергеевич, не «вы», а вот так вот), что она вообще может быть экономической шпионкой.

— Если я когда-нибудь что-то об этом узнаю, — единственное, что соображаю сказать в ответ, — обязательно вам сообщу.

Ясно, конечно, было, что это полная ерунда, никакая она не шпионка (Вивиан работала няней у банкира), но КГБ о себе напомнил. Само это слово — КГБ — довлело надо всем. Хотя были и вполне симпатичные чекисты, с иными из которых я пил водку. Но одно дело пить водку с конкретным человеком, другое — некая абстракция системы: микрофоны, подслушивания, шепоты, предостережения. Страх КГБ — это был страх власти. КГБ и ЦК — это было, по сути, одно и то же.

На концерте в Малом зале консерватории. До сих пор завидую состоявшимся музыкантам.

В моем отношении к власти очень многое изменил Коля Шишлин, который работал в ЦК, в отделе Андропова, еще до того, как тот стал председателем КГБ. Коля, я считаю, исключительно много сделал для страны, для того, чтобы процесс десталинизации продолжался. Коля и люди его поколения — Бовин, Арбатов, Черняев — сделали максимум возможного для того, чтобы к власти не вернулось сталинское крыло партии. По его рассказам знаю, сколько труда стоило оставить в очередном докладе Брежнева одну или две фразы о пережитках культа личности. Как только доклад уходил в другой отдел ЦК (скажем, индустриальный или военный), из него эти фразы вычеркивались, их надо было опять вставлять. Все зависело от того, кто держал в руках доклад последним. Он мог проверить, сохранились ли эти фразы, вставить, если не сохранились. Одна такая фраза в докладе давала возможность существовать всему либеральному крылу партийных функционеров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: