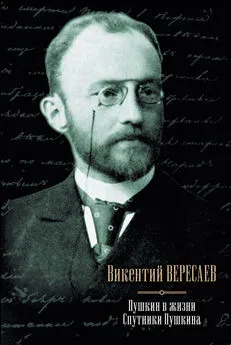

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За римфой часто холостой,

На зло законам сочетанья,

Бегут трехстопные толпой

На «аю» «ает» и на «ой»…

Я ставлю (кто не без греха?)

Пустые часто восклицанья

И сряду лишних три стиха.

На это-то указывал Кошанский и требовал от Пушкина серьезной работы над отделкой стиха. В сущности, Пушкин и в то уже время много работал над стихом. Но с мальчишеским самолюбием, как неизменно в таких случаях все начинающие поэты, он старается защитить себя от упреков указанием на то, что это лишь небрежные «наброски», не претендующие на серьезное значение, что строгих требований к ним предъявлять нельзя:

Не нужны мне, поверь, уроки

Твоей учености сухой:

Я знаю сам свои пороки;

Конечно, беден гений мой…

Нехорошо! Но оправданья

Позволь мне скромно привести:

Мои летучие посланья

В потомстве будут ли цвести?

И заявляет, что пишет не для бессмертия, что не хочет холодным умом охлаждать вольное кипение чувств:

Отделкой портить небылицы,

Плоды бродящих, резвых дум,

И сокращать свои страницы…

Кошанский, во времена Пушкина человек еще молодой, одевался изящно, ревностно ухаживал за прекрасным полом, любил говорить по-французски, впрочем, довольно смешно, и всегда обращался к ученикам со словом «messieirs», которое выговаривал «месьес».

Александр Иванович Галич

(1783–1848)

Рожденный Говоров. Сын дьячка, окончил севскую семинарию и петербургский Педагогический институт, где изменил свою фамилию «Говоров» на «Галич». Как один из наиболее способных учеников был отправлен за границу для подготовки к профессорскому званию. Там он сделался восторженным приверженцем философии Шеллинга. По представлении диссертации Галич в 1813 г. занял кафедру философии в Педагогическом институте. В 1814 г. заболел преподаватель русской и латинской словесности в царскосельском лицее Кошанский, и в течение года его предметы преподавал наезжавший из Петербурга Галич. Молодой, талантливый профессор повел занятия с учениками совершенно не по-школьному. Сухие уроки с изучением супинов и герундиев у него превратились в веселые, непринужденные, чисто товарищеские беседы о литературе и искусстве; за школьной дисциплиной он не следил, ученики, вместо того чтобы чинно сидеть по местам, толпились вокруг его кафедры, задавали вопросы, спорили. Иногда Галич спохватывался, брал в руки книжку Корнелия Непота и говорил:

– Ну, господа, теперь потреплем старика!

И они брались переводить старика Корнелия Непота. Ученики дружески посещали Галича в отведенной ему комнате, и там беседовали. Галич обратил внимание на Пушкина, ободрял в его поэтических опытах; по его настоянию Пушкин написал для экзамена 1815 г. свои «Воспоминания в Царском Селе». По отзывам бывших учеников Галича, младенческое простосердечие и добродушие соединились в нем с чертами легкого юмора и насмешливости, он озорничал вместе с учениками и вместе с ними дурачил начальство.

Имя Галича нередко встречается в лицейских стихотворениях Пушкина. В них он изображается председателем студенческих пирушек лицеистов, веселым эпикурейцем в обычном стиле пушкинских лицейских стихотворений:

Апостол неги и прохлад,

Мой добрый Галич, vale!

Ты Эпикуров младший брат,

Душа твоя в бокале.

Главу венками убери,

Будь нашим президентом,

И будут самые цари

Завидовать студентам!

Но дело в том, что сами эти студенческие пирушки существовали только в фантазии Пушкина. Начальство в этом отношении было очень строго. Когда Пушкин, Пущин и Малиновский вздумали однажды устроить «гогель-могель» с ромом, то все начальство переполошилось, сам министр по этому поводу приезжал из Петербурга и делал расследование. Стихи Пушкина свидетельствуют только о том, что лицеисты чувствовали в Галиче не строгого учителя, а доброго товарища, который охотно принял бы участие и в их попойках, если бы они существовали.

В 1818–1819 гг. Галич издал в двух томах «Историю философских систем», заканчивавшуюся изложением системы Шеллинга. Труд компилятивный, но, по мнению и современных специалистов, несомненное научное произведение, весьма добросовестно написанное. В 1821 г. действительность сурово перебила хребет талантливой, красиво начатой жизни ученого. Разразился знаменитый погром Петербургского университета, учиненный помощником попечителя учебного округа Д. П. Руничем и директором университета Д. А. Кавелиным. Самые лучшие профессора – Герман, Раупах, Арсеньев, Галич – были обвинены в атеизме, в революционных замыслах и по высочайшему повелению преданы университетскому суду. Галичу было поставлено в вину, что он, излагая в своей книге системы разных философов, не опровергает их. Рунич говорил на заседании конференции университета:

– Я сам, если бы не был истинным христианином и если бы благодать свыше меня не осенила, я сам не отвечаю за свои поползновения при чтении этой книги. Вы, г. Галич, явно предпочитаете язычество христианству, распутную философию – девственной невесте христовой церкви, безбожного Канта – Христу, а Шеллинга – Духу Святому.

Другие обвиняемые профессора держались с большим достоинством, Галич же на длинный ряд предъявленных ему вопросов смиренно ответил:

– Я нахожусь в невозможности отвечать на вопросы начальства; признаю мое учение ложным и вредным и прошу не вспомянуть грехов юности моей и неведения моего.

Рунич и Кавелин в восхищении кинулись обнимать и целовать Галича. На следующий день они торжественно повели Галича в церковь, священник читал над ним молитвы и кропил святой водой.

Галича оставили при университете без права преподавания, но с сохранением полного жалованья (1600 р.), и, кроме того, дали казенную квартиру. Там у него собирался небольшой кружок слушателей, которым Галич частным образом читал лекции по философии. В 1827 г. эти лекции слушал кончавший в то время университет А. В. Никитенко и так писал о них в своем дневнике: «К Галичу прежде всего имеешь доверие, ибо видишь, что он обладает обширными познаниями. Он выражается ясно и благородно. Его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы его не только полезны, но и увлекательны. Это не цеховой ученый, а человек, глубоко преданный науке. Я лично к тому же много обязан ему. Зная, что мне не под силу заплатить ему за курс триста рублей, как платят другие его слушатели, он предложил мне посещать его лекции бесплатно». В 1837 г. Галич был окончательно уволен из университета. Стараниями бывших его слушателей он получил место начальника архива Провиантского департамента, с хорошим жалованьем. На этой должности он и прослужил до смерти. Жизнь Галича была несчастливая. Жена его была очень необразованна, очень зла и очень безобразна. Он долго работал над двумя учеными трудами: «Всеобщее право» и «Философия истории человечества». В его отсутствие в доме, где он жил, произошел пожар, уничтожил оба эти труда и все вообще рукописи Галича. Это доконало его. Он стал пить, совершенно опустился. «Под гнетом мелочей жизни погиб крупный талант», – говорит биограф Галича.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: