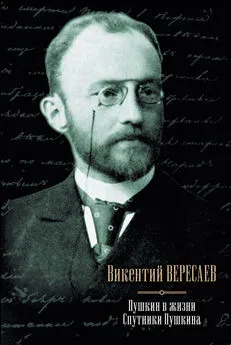

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Название:Пушкин в жизни. Спутники Пушкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074602-6, 978-5-271-36319-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Викентий Вересаев - Пушкин в жизни. Спутники Пушкина краткое содержание

Пушкин в жизни. Спутники Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотелось бы тут задернуть занавес и отдернуть его на туманном утре 13 июля 1826 г. В предрассветных сумерках на гласисе Петропавловской крепости смутно вырисовывались пять виселиц. Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин шли под конвоем вдоль фронта войск; осунувшиеся и изнуренные, они еле двигались под тяжестью кандалов; на груди были дощечки с надписью: «злодеи, цареубийцы». Потом они поднялись на подмостки. Их поставили под виселицами, надвинули на лица холщовые колпаки, надели петли и вышибли из-под ног скамейки. Но не приняли в расчет тяжести кандалов. Под Рылеевым и еще двумя осужденными веревки оборвались, тела прошибли доски помоста и упали в яму под помостом. Вытащили их изувеченных, в крови. Муравьев-Апостол воскликнул:

– И повесить-то в России порядочно не умеют!

Побежали искать новых веревок. Повесили опять.

Светла, без пятна, жизнь поэта-революционера, смертью запечатлевшего свою любовь к родине и свободе… Но – не нужно нам возвышающего обмана, и незачем прятать за занавесом то, чего хотелось бы, чтобы не было. Возвращаемся назад.

Рылеев с Сенатской площади отправился искать прятавшегося Трубецкого, нигде его не нашел – и отправился домой. Без него прошло это ужасное бездейственное стояние восставших войск, без него заработали картечью царские пушки, устилая площадь и улицы трупами бежавших солдат и народа. Ночью, когда все уже было кончено, когда полиция спускала в проруби под лед убитых и раненых бунтовщиков, Рылеев был арестован. И этой же ночью, в первом же показании, он назвал всех сообщников и закончил показание так: «Опыт показал, что мы мечтали, полагаясь на таких людей, каков князь Трубецкой. Страшась, чтобы подобные же люди не затеяли чего-нибудь подобного на Юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество. Трубецкой может пояснить и назвать главных. Надо взять меры, дабы там не вспыхнуло возмущение. Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости, – наивно заканчивал Рылеев, – пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени – такая сила, перед которой они не в состоянии были устоять». И на дальнейших допросах он с готовностью сообщал решительно все, что знал, он вполне заслужил убийственную похвалу следственного комитета: «Объясните, со свойственной вам откровенностью…» Между прочим, показания Рылеева были решающими при обвинении Каховского. Что особенно удивительно, – все это вовсе не было со стороны Рылеева попыткой обелить и спасти себя. Он не отрицал своей руководящей роли в заговоре: «Признаюсь чистосердечно, я почитаю себя главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное и не только сего не подумал сделать, а, напротив, еще преступной ревностью своей служил для других самым гибельным примером». За три недели до смерти Рылеев повторил то же в письме к императору Николаю, брал всю вину на себя и молил простить товарищей: «Казни, государь, меня одного: я благословлю десницу, меня карающую, благословлю твое милосердие и перед самой казнью не перестану молить Всевышнего, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан моих от преступных предприятий власти верховной».

Это непостижимое превращение убежденного революционера в кающегося преступника останется для нас непонятным, пока мы не выясним себе основного душевного уклада, характерного для большинства декабристов. Они с молоком матери всосали глубочайшее благоговение к самодержавной власти, – то благоговение, которым дышат и произведения лучших художников слова того времени – Державина, Карамзина, Жуковского. Когда будущие декабристы зажили сознательной жизнью, когда заговорила в них мысль и совесть, они искреннейшим образом возмущались деспотизмом самодержавия, его неистовствами, от которых сами страдали мало, его действиями, бившими по интересам социальных группировок, к которым они принадлежали. Но в подсознательной глубине души все время крепко сидело ощущение божественной святости самодержавия как такового. «Царь есть залог божества на земле», – говорил на допросе декабрист А. Бестужев. Если взять сравнение из религиозной области, декабристы были по отношению к самодержавию не безбожниками, а богоборцами. Победил Бог, – и в душе смятенный ужас: на кого посмела подняться рука!

В тюрьме Рылеев стал очень религиозен. На кленовых листьях он наколол иголкой стихотворение, которое переслал товарищу по заключению князю Е. П. Оболенскому:

Ты прав: Христос – спаситель наш один, –

И мир, и истина, и благо наше.

Блажен, в ком дух над плотью властелин,

Кто твердо шествует к христовой чаше…

и.т.д.

Пушкин познакомился с Рылеевым незадолго до высылки своей из Петербурга, весной 1820 г., когда Рылеев в первый раз приехал на короткое время в Петербург. Из южной ссылки Пушкин посылал Рылееву поклоны через А. Бестужева. С начала 1825 г. у Рылеева началась с Пушкиным оживленная переписка. Первое его письмо привез Пушкину И. И. Пущин, приехавший проведать лицейского своего друга в Михайловское. Письмо было на «ты». Рылеев писал: «Я пишу к тебе «ты», потому что холодное «вы» не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям. Пущин познакомит нас короче». Переписка носила исключительно литературный характер. В одном из писем Рылеев писал: «Пушкин, ты приобрел уже в России пальму первенства, ты можешь быть нашим Байроном, но, ради Бога, не подражай ему. Твое огромное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до Байрона, оставив Пушкиным. Если бы ты знал, как я люблю, как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец!» Пушкин к творчеству Рылеева относился сдержанно. О «думах» его он писал Вяземскому: «Думы» –дрянь, и название сие происходит от немецкого «dumm». И самому Рылееву: «Думы» слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой. Составлены из общих мест: описание места действия, речь героя и – нравоучение». Называл Рылеева «планщиком» и прибавлял: «…я, право, более люблю стихи без плана, чем план без стихов». Однако поэма «Войнаровский» примирила Пушкина с Рылеевым. Он одобрил «замашку или размашку» в слоге поэмы, писал о ней: «…у него есть какой-то там палач с засученными рукавами, за которого я бы дорого дал». Бестужеву Пушкин писал о Рылееве: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идет своей дорогой. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, – да черт его знал!»

Александр Александрович Бестужев-Марлинский

(1797–1837)

Сын выдающегося либерального журналиста и педагога, человека просвещенного и гуманного. Семья была любящая и дружная, детство мальчика прошло счастливо. На десятом году он был отдан в горный корпус. Учился хорошо, но математику ненавидел. Старший брат его Николай, морской офицер, был назначен в крейсерство с гардемаринами и на вакации взял к себе на фрегат брата Александра. Александр был в упоении от моря, облекся в матросский костюм, изучил матросское мастерство. У брата замирало сердце, когда Александр из молодечества бежал, не держась, по рее, или спускался вниз головой по одной веревке с самого верха мачты, или в крепкий ветер летал по морю на шлюпке, держа такие паруса, что бортом черпал воду. Александр решил поступить в гардемарины, вышел из горного корпуса и стал готовиться к экзамену. Но увы! Оказалось, что для морской службы требуется не только умение бегать, не держась, по реям, но и знание той же ненавистной математики. Бестужев поступил юнкером в лейб-драгунский полк. В 1817 г. был произведен в офицеры. Полк его стоял в Петергофе, Бестужев жил в одном из петергофских дворцов, Марли, – отсюда выбранный им литературный псевдоним Марлинский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: