Варнава Гефсиманский - Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения]

- Название:Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Свято-Троицкая Сергиева Лавра

- Год:2012

- Город:Сергиев Посад

- ISBN:978-5-903102-88-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Варнава Гефсиманский - Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения] краткое содержание

Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

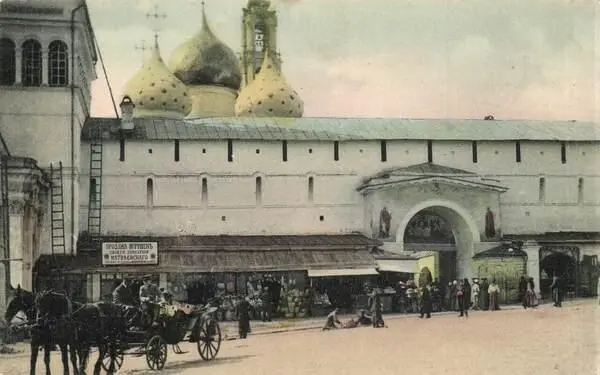

У стен Троице-Сергиевой Лавры. Фотография конца XIX в.

По возвращении Василий открыл старцу Геронтию свое намерение оставить мир и посвятить себя на служение Богу. Старец вполне одобрил решимость Василия и благословил его на подвиг иночества. Нелегко было юноше видеть скорбь родителей, когда те узнали, что остаются без надежной опоры. Тяжело было отказать им в просьбе и увещании еще пожить в мире, испытать себя, насколько твердо это благое намерение. Но все преодолел Василий, возложив надежду на Бога; Ему он поручил и своих престарелых родителей.

В 1851 году двадцатилетний юноша оставляет мир, получив родительское благословение на новую жизнь, и удаляется в обитель Преподобного Сергия Радонежского. Благочестивая мать его восприняла решение сына со всецелой преданностью воле Божией.

Но при разлуке материнское сердце не выдержало щемящей боли; благословляя его, она сквозь слезы причитала:

— Кормилец, отрада моя, на кого ты нас покидаешь? На тебя я только и надеялась, что упокоишь ты мою старость, а теперь я лишаюсь тебя, сладкое чадо мое!

С глазами, полными слез, убеждал благоразумный юноша свою мать не предаваться чрезмерно печали, а молиться за него Богу, и, как елень на источники водныя [4] Пс. 41, 2.

, поспешил он в избранную им святую обитель.

Вслед за своим учеником в Троице-Сергиеву Лавру прибыл и его наставник — отец Геронтий, пожелавший окончить свой иноческий путь у мощей Преподобного Сергия. Здесь он принял святую схиму с именем Григорий.

Троицкий собор с Никоновским приделом. Фотография конца XIX в.

В Гефсиманском скиту

Исполнил наконец Господь желание своего избранника, водворил его под кров Преподобного Сергия, дал возможность испытать сладость духовного счастья, которого давно чаяло его сердце. Ежедневно бывать за богослужением, молиться у мощей святого Игумена, видеть своего наставника старца Григория и быть всецело под его руководством — вот то, к чему неудержимо стремилось чистое сердце юноши и что теперь стало для него достижимо. Первое время по вступлении в обитель радости его не было конца. Кроткого и почтительного, его любили все братия, как и сам он любил всех. Жизнь его текла в обычных монастырских занятиях и в исполнении добровольно взятой на себя обязанности келейника схимонаха Григория.

Только один месяц прожили в Лавре схимонах Григорий и его питомец Василий. Множество братий и тысячи богомольцев невольно отвлекали от молитвы юного ревнителя благочестия и лишали его желанного уединения. Он стал проситься в более тихое место. Вскоре Василий, по благословению своего старца и с разрешения наместника Лавры архимандрита Антония (Медведева), перешел в Гефсиманский скит.

Скит был назван так в память об иерусалимской Гефсимании — месте последнего пристанища на земле Пресвятой Богородицы. Основан он наместником Лавры архимандритом Антонием (возглавлял обитель в 1831–1877 гг.) по благословению и при деятельном участии митрополита Московского Филарета (Дроздова). Выбранное место — Корбуха, в трех верстах от Лавры, — было не бесспорным: вроде бы не настолько удалено от города, то есть от суеты и многолюдства, как хотелось бы. Но за Корбуху вступился Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров) и благословил лаврского наместника отстаивать свой выбор перед московским владыкой, поскольку именно сюда в течение десятилетий лаврские монахи удалялись для тихой молитвы, да и сам он во времена своего ректорства в Духовной академии (1816–1819) любил приходить на Корбуху для отдохновения.

Но вот в ночь на 28 сентября 1841 года архимандриту Антонию было чудесное явление, о чем в бумагах «о построении скита» находим его собственноручную запись: «Явление святого исповедника Харитона было в 1841 году, обещавшего благословение Божие на место и труд для жительства пустынников. В 1842 году 28 сентября владыка (Московский Филарет) осмотрел место на Корбухе и благословил на устроение скита. В этот день еще раз явился угодник Божий мне и назвал себя, что он ныне празднуемый Святой Церковию». Затем говорится, что основание первой скитской церкви в честь Успения Божией Матери (а вместе с тем и самого скита) пришлось на 28 сентября 1843 года — память иже во святых отца нашего Харитона Исповедника, и в течение года строительство церкви, келлий и ограды было закончено. Храмовым праздником стали считать 17 августа — день Вознесения Божией Матери [5] В «Слове на Успение», произнесенном в Киево-Печерской Лавре в 1693 г., свт. Димитрий Ростовский говорит не о вознесении, а о «восхождении Пречистой Богоматери от земли на небо»; в православной традиции распространено и такое наименование, как взятие Пресвятой Богородицы на небо. — Ред.

. Чинопоследование всего богослужения в этот день было выписано со Святой Земли, переведено с греческого на церковнославянский под редакцией самого митрополита Филарета. Со времен этого Московского святителя в Гефсиманском скиту совершался чин погребения Божией Матери по уставу Иерусалимской Церкви.

Гефсиманский скит стал любимым местом пребывания Московского святителя. Здесь построили митрополичьи покои, при ските за прудом вырыли пещеры. В одной из них была устроена церковь во имя Архангела Михаила, освященная в 1851 году. В скиту был принят устав Саровской пустыни, псалмы пелись по уставу преподобного Паисия Величковского. Промыслом Божиим в Гефсимании обосновались последователи преподобного Паисия. Они из старообрядчества перешли в православную веру и когда перебрались из Молдавии в Россию, то святитель Филарет, положивший много сил для преодоления раскола, с радостью принял их и направил на жительство в новоустроенный скит, который им предстояло возглавить. По Уставу здесь полагалось совершенное общежитие, и определяющим во внутренней жизни были «простота и нестяжательность». Строгой добродетелью славился Гефсиманский скит — обитель постников, подвижников и молчальников. Лицам женского пола вход был запрещен, кроме одного дня в году — 17 августа.

Согласно воле митрополита Филарета в скиту было построено несколько храмов. Успенский, уже упоминавшийся, перенесенный из села Подсосенье; каменный трапезный храм с двумя престолами — во имя Сергия и Никона Радонежских (освящен 27 сентября 1853 года) и во имя Филарета Милостивого (освящен в 1860 году); кладбищенский каменный храм в честь Воскресения Христова (освящен в 1853 году). При «Пещерах» были два храма: как уже говорилось, во имя Архангела Михаила и храм (освящен 26 августа 1893 года) в честь Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери, прославившейся своими чудотворениями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Варнава Гефсиманский - Преподобный Варнава, старец Гефсиманского скита [Житие, письма, духовные поучения]](/books/1064746/varnava-gefsimanskij-prepodobnyj-varnava-starec-g.webp)