Макс Ронге - Военный и промышленный шпионаж. Двенадцать лет службы в разведке

- Название:Военный и промышленный шпионаж. Двенадцать лет службы в разведке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-5406-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Ронге - Военный и промышленный шпионаж. Двенадцать лет службы в разведке краткое содержание

Карты, схемы и фотоматериалы дополняют и поясняют повествование.

Военный и промышленный шпионаж. Двенадцать лет службы в разведке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В общем, сложилась весьма непростая обстановка, потребовавшая координации разведывательных усилий. Поэтому для выработки единства действий 27 октября я созвал в Лемберге совещание, на которое пригласил всех офицеров разведки.

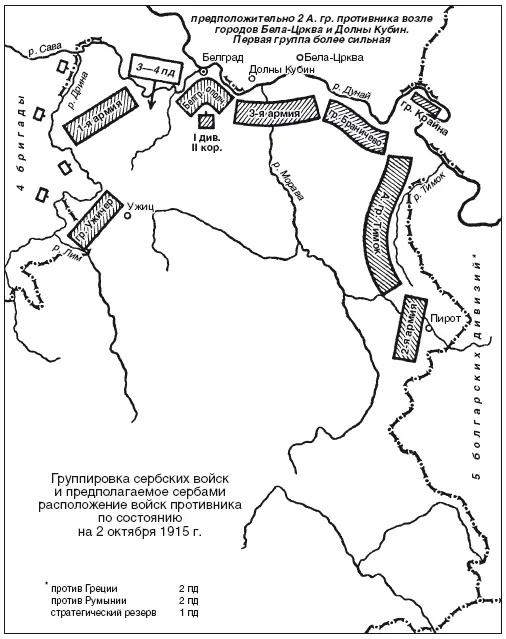

Тем временем 20 октября севернее Салоник войска Антанты начали наступление в интересах сербов. Но их усилия оказались напрасными, поскольку судьба последних была решена весьма быстро — уже 9 ноября в полном разгроме Сербии ни у кого не осталось никаких сомнений.

У сербов все так перепуталось, что установить их силы и группировку войск стало попросту невозможно. Разведывательный отдел штаба 3-й армии, правда, раскрыл ключ к применявшемуся ими шифру, но сербских радиограмм было перехвачено мало. Разведывательный же пункт в Мостаре [223] Мостар – город в Боснии и Герцеговине.

имел в Албании, куда отходили сербы, чтобы избежать полного разгрома, достаточно агентов. Однако они не могли быстро доставлять нам собранные сведения, поскольку яхтсмены, которые должны были забирать их на побережье, начали ставить просто неслыханные условия компенсации убытков в случае потери своих посудин. К тому же в самой Албании началось восстание, что сильно мешало проникать туда агентам из Греции. В результате нам оставалось использовать в качестве источника получения необходимой информации только, в общем-то, мало что знавших пленных и авиацию.

Полный развал сербской армии хорошо характеризует донесение нашего военного атташе в Софии о телеграмме, отправленной 5 или 6 ноября из Лозанны черногорским престолонаследником принцем Данило своему доверенному лицу в Софии. Ее содержание можно передать известным каждому призывом: «Спасайся, кто может!»

В начале декабря большая часть территории Сербии была очищена от сербских войск. Из их остатков в Албанию перебралось 50 000 человек, которых затем на кораблях перевезли на Корфу, где им пришлось влачить довольно жалкое существование.

Что же касается немцев, то уже 25 ноября германские войска получили приказ оставить этот фронт. Таким образом, несмотря на возражения австро-венгерского командования, наступление на Салоники сначала было приостановлено, а в марте 1916 года и вовсе прекращено, что явилось самой роковой ошибкой за все время войны!

Многие из наших попавших в плен солдат при отступлении сербов попрятались, а потом были собраны ротмистром принцем Виндишгретцом. Их рассказы о судьбе большинства австро-венгерских пленных оказались весьма печальными. Обычно попадавшие в плен солдаты выдавали противнику все, что знали, но встречались и такие, которые даже в плену оказывались способными на подвиг. Ярким примером такого доблестного поведения является геройский поступок майора Балцарека, который, несмотря на бесчеловечные пытки, организованные командиром 16-го сербского пехотного полка, не сломался и предпочел смерть предательству.

Между тем гауптман Кюнцль доложил, что болгары полностью прекратили ведение разведки в отношении Салоник. Поэтому оставалось надеяться только на немцев. Тем не менее наша разведывательная служба еще до 3 ноября 1915 года установила наличие там 80 000 штыков и 370 орудий, что полностью в своей книге «Другие страницы о войне» подтвердил и Кадорна. А вот греческий Генеральный штаб, которому добыть сведения было гораздо легче, чем нам, считал, что под Салониками сосредоточились 69 000 человек и 140 орудий.

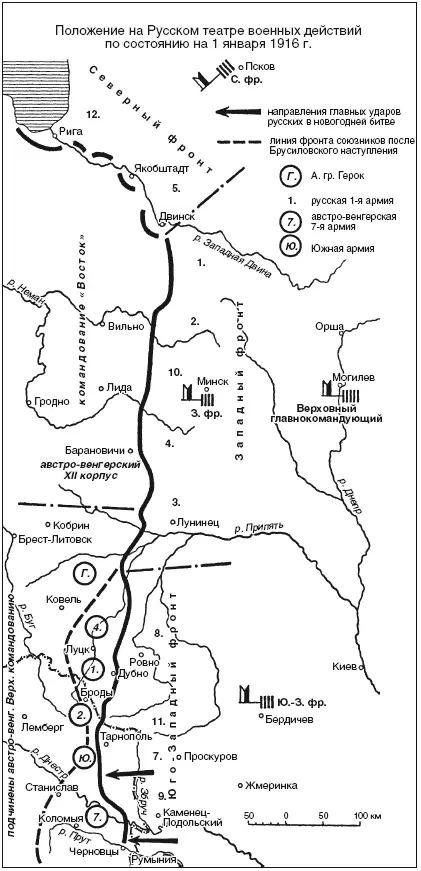

При таких условиях высадка русских войск в Болгарии могла привести к тяжелому поражению наших войск. Однако для оказания помощи находившейся теперь под угрозой Черногории русские решили перебросить из южных районов России на фронт в Восточной Галиции свою пополненную резервами 7-ю армию, перестроив соответствующим образом боевые порядки находившихся там 9-й и 11-й армий. Об этом нам стало известно из русских радиограмм и донесений наших агентов. Появились и другие признаки готовящегося в Восточной Галиции крупного наступления русских.

Ко всему прочему 2 декабря командование русского ЮгоЗападного фронта ввело запрет на осуществление радиообмена. Правда, с такой мерой предосторожности оно несколько опоздало. Даже несмотря на воспрещение отправки частными лицами телеграмм из России в Швецию, благодаря хорошо работавшей агентурной сети и показаниям военнопленных нам удалось установить усиление южного крыла русского фронта двумя корпусами и отсутствие изменений в составе русских войск вдоль реки Стрыпа.

Вечером 20 декабря радиосвязь русскими была возобновлена. Правда, при этом они ввели в действие новый, уже тринадцатый по счету, шифр. Но мы его уже давно раскрыли, так как не относившаяся к Юго-Западному фронту 3-я русская армия начала им пользоваться еще 14 декабря. В результате положение русских войск было и оставалось для нас совершенно ясным в течение всех предпринятых ими новогодних боев.

Однако Черногорию им спасти не удалось. Как всегда плохо проинформированные своей разведкой, сыновья Черных гор ожидали нашего наступления совсем не в том месте, где оно было предпринято, и в начале января оказались застигнутыми врасплох взятием нами считавшейся неприступной горы Ловчен, что и определило их судьбу. Победоносный 19-й австро-венгерский корпус вторгся в Албанию, занял Скутари, изгнал итальянцев из города Дуррес и продвинулся своими передовыми отрядами до реки Вьоса. К сожалению, сербам вместе со всеми уцелевшими после эпидемий остатками военнопленных, попавших в плен во время военного похода 1914 года, удалось ускользнуть.

Раздел захваченных областей между Австро-Венгрией и Болгарией сопровождался определенным недовольством со стороны болгар, поскольку мы не пошли им навстречу в ряде вопросов, не разрешив, в частности, занять город Призрен. В таких условиях наше Верховное командование подумывало уже над тем, чтобы прекратить им поставку военных материалов. Об этом прямо говорил наш военный атташе полковник Лакса, чем вызвал такое недовольство болгарского царя Фердинанда I, что тот на приеме даже спустя два года, когда посол Австро-Венгрии граф Тарновский добился у него аудиенции, заявил, что своими угрозами полковник обидел не только болгарскую армию, но и государство.

В результате в мае 1916 года Лаксу был вынужден сменить полковник Йоган Новак, который до этого руководил «Эвиденцбюро». Лакса же, став командиром 18-й пехотной бригады, осенью 1916 года снискал себе славу в боях за город Борго-Ермада.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: