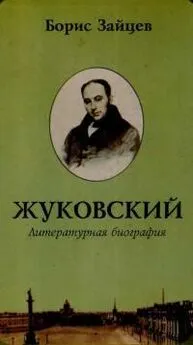

Борис Зайцев - Жуковский. Литературная биография

- Название:Жуковский. Литературная биография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дружба народов

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-285-00368-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Жуковский. Литературная биография краткое содержание

Жуковский. Литературная биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Белеве можно представить себе ее жизнь как полумонашескую. Очень мало похоже на орловскую. Портрет показывает нам молодую Екатерину Афанасьевну женщиной видной, скорее изящной, одетой по моде того времени, нечто действенное и решительное в лице, очень привлекательное. Пусть небогатая теперь, но знатная барыня — это нельзя скрыть. Живет спокойно, с достоинством. Много работает — отлично рисует, вышивает шелками и бисером целые картины по собственным рисункам* Воспитывает детей. К этому времени входит в русло религиозности православно церковной, с некоторой внутренней прямолинейностью и честностью. Девочек ведет довольно строго, в духе церковном, сама ходит с ними аккуратно на богослужения.

Несомненно, была она на виду, пользовалась уважением и влиянием. Вот случай, рисующий и положение ее в Белеве, и характер.

В городе вспыхнул пожар, при сильном ветре. По тем временам средства тушения были ничтожны — две — три бочки с водой да какая — нибудь кишка. Огонь двигался, остановить его не удалось. Он уже подбирался к церкви, под которой был сложен в подвалах порох, до трехсот пудов. «Порох надо убрать», — заявила Екатерина Афанасьевна начальнику белевской полиции. «У меня нет людей». — «Как нет людей? А арестанты в остроге?»

Градоначальник не возражал, но, видимо, не оказался расторопным. Считал ли он это ненужным, робел ли чего, но сам за арестантов не взялся. Екатерине же Афанасьевне действовать разрешил. По тем патриархальным, да еще провинциальным нравам не показалось странным, что вдова предводителя орловского явилась в тюрьму и вывела арестантов. Провела через город к церкви, еще державшейся. И наблюдала, как тащили они из подвалов мешки с порохом, бросали в Оку. Скоро занялась и сама церковь, сгорела.

Молодой, «появившийся» поэт Жуковский был еще появлявшимся человеком Жуковским. Он еще только слагался. Многое было для него туманно, а хотелось ясности. Сил много, благодатных сил молодости. Напряжение их изливается в областях высших — вековечные вопросы мучают, и жизнь хочется создать достойно. Хочется и учиться, и путешествовать, и завести семью. Есть планы поездки за границу с Мерзляковым, в Геттинген для университета. Есть думы и томления о Боге, вере — все надо выяснить и решить.

Тяготения религиозные проявились у него уж в детстве, во времена смерти Бунина, поцелуев херувима на царских вратах, позже чрез духовные гимны Штурма в Благородном пансионе. Далее — переживание смерти Андрея Тургенева. Душа расположена. «Счастье — в вере в бессмертие». Это для юноши Жуковского уже ясно, но самой веры, полной и настоящей, еще нет. Пантеистическое же не удовлетворяет. За гробом он хочет с Андреем встретиться. Однако если «по смерти душа, как духовный атом, отделенный от души всемирной, объемлющей все своею беспредельностью, должна к ней приобщиться и в нее кануть, как в океан капля, то какая утешительная мысль о будущем свидании может оживлять человека, разлученного смертью со своими любезными?»

Если только капля, то с Андреем не встретишься. Нужно бессмертие личное. А это так трудно для разума, так трудно понять и так, кажется, невозможно представить себе… — это гораздо безумнее азиатской «капли». Да, он знает: религия необходима. «Она нужнее и действительнее простой умственной философии; но только хочу; испытаю и увижу». А пока что — колебания. Им, оказывается, помогли и некоторые впечатления жизни: не все так розово было и в Мишенском. Он живо себе представляет, «какое блаженство должна давать прямая религия». Это в теории. А в действительности с ранних лет видел он христиан только по имени, не имевших понятия, как ему казалось, «о возвышенности чувств христианских». Чувства их и расходились «с правилами и словами». Так что закваска его христианская была кое- чем и отравлена.

Но вот дружба цельна, трещин в ней никаких. В дружбе — стремление к добродетели, выход из одиночества и нередко тоски славных приокских мест, с детства знакомых. Пусть друзья далеко — Александр в Германии, Мерзляков в Москве, Блудов, Кайсаров тоже далеко, все- таки они и с ним, в духе и переживании. Может он чувствовать и одиночество свое, находят на него полосы упадка. Ничего не клеится и работать дома не хочется — все — таки есть кому написать и есть от кого получить ответ.

Жуковскому двадцать два года. Еще ничего по части сердца. (Случайное, очень беглое и сентиментальное увлечение в 1803 году М. Н. Свечиной — типа amitié amoureuse [2] влюбленная дружба (фр.).

— не в счет.) Никаких Лаис, Дорид пушкинской юности. Никак не коснулась его Афродита — Пандемос. Тургенев Иван Сергеевич, вовсе не бурного темперамента, все же с ранней юности прошел чрез крепостную распущенность. Жуковский был незаконным сыном, но у него самого не было незаконных детей. В этом юность, его вообще такова, будто он подготовлялся к монашеству.

Но, конечно, он к нему не готовился, и оно было ему вполне чуждо. Напротив, много и серьезно думал о любви, семье. Представлял себе, несколько сентиментально, с прекраснодушием и нежностию желаемую жизнь: для заработка трудиться, читать, заниматься садоводством, иметь верного друга или верную жену. «Спокойная, невинная жизнь». Занятия литературой. Любопытно еще в программе — и характерно для всего Жуковского: «удовольствие некоторых умеренных благодеяний» (этим будет заниматься всю жизнь, и даже «неумеренно»). Наконец, «счастье семьи, если она будет».

Это несколько вяло, но у Жуковского вообще голубая кровь, не в смысле барственности, а по отсутствию кипения жизненного. Это избавило его от многого тяжелого и грубого мужской юности. Мучеником пола он никогда не был — в этом его чистота, счастье и некоторый ангелический характер природы. Это же и лишало той силы, которая дается стихией. Его лазурность есть одновременно и разреженность.

Он мечтал о любви, и женщине, и семье — возвышенно и туманно. Судьба вела его так, как надо. В деревенском уединении были у него и некоторые знакомства приятные (например, сосед барон Черкасов, который нравился ему просвещенностью и умом). Но для сладостного излияния сердца все это неподходяще. А сердцу пора уже было изливаться.

В 1793 году, в самом начале бурь, надвинувшихся на Европу, в орловской глуши родилась у Екатерины Афанасьевны Протасовой дочь Маша. Через два года другая, Александра. Обе они возрастали в тишине и довольстве барства русского (разорение Андрея Иваныча было не за горами, но девочки этого, разумеется, не чувствовали). Были они разные, и по внешности, и по характерам. Старшую, Машу, изображения показывают миловидной и нежной, с не совсем правильным лицом, в мелких локонах, с большими глазами, слегка вздернутым носиком, тонкой шеей, выходящей из романтически — мягкого одеяния — нечто лилейное. Она тиха и послушна, очень религиозна, очень склонна к малым мира сего — бедным, больным, убогим. Русский скромный цветок, кашка полей российских. Александра другая. Эта — жизнь, резвость, легкий полет, гений движения. Собою красивее, веселее и открытей сестры, шаловливей. Везде, где проносится, — смех и забава, ее надо иногда и унять. Она может кататься верхом, грести в лодке, брить кошкам усы — последнее даже любит. Ее звонким голосом полон белевский дом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: