Геннадий Евграфов - Жизнь и анекдот Надежды Тэффи

- Название:Жизнь и анекдот Надежды Тэффи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Независимая газета

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Евграфов - Жизнь и анекдот Надежды Тэффи краткое содержание

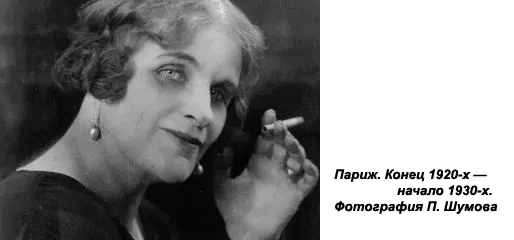

О грустной жизни весёлой писательницы, Тэффи, «королевы русского юмора».

Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу — Бучинская, 1872 — 1952) — русская писательница и поэтесса, автор юмористических рассказов, стихов, фельетонов, сотрудник знаменитых юмористических журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», мемуаристка и переводчица, белоэмигрантка…

Она прожила долгую жизнь. При ней свершились три русские революции и две мировые войны. После Октябрьской революции она уехала из страны, жила и работала в Париже. В 1946 году её приглашали вернуться в Россию. Но она предпочла умереть на месте своего последнего пристанища. Случилось это 6 октября 1952 года.

Жизнь и анекдот Надежды Тэффи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

До Киева добрались довольно быстро. В городе был карнавал, смешение лиц, типов, масок — балерина из Ростова, земец из Москвы, бывший придворный с провинциальным репортером, артист из Петербурга с двумя старыми фрейлинами Крещатик был оживлен, народ сновал из магазина в магазин, лакомился в кондитерских не виданными уже несколько лет обыкновенными пирожными.

Гуськин сразу же предложил устроить вечер, она отказалась, напомнила про Одессу, он хмыкнул, подумаешь, Одесса, усмехнулся и исчез. Сомнения ее оправдывались, она разорвала контракт и пошла работать в «Киевскую мысль».

Киев поочередно брали то большевики, то петлюровцы, и те и другие были бандиты — арестовывали, жгли, ставили к стенке. Ей это все быстро надоело, пошла, попрощалась с лаврой, поздно вечером села на поезд и уехала в благословенную Одессу, поближе к солнцу и морю.

Одесса была перевалочным пунктом. В город бежали из Москвы, Киева и Петербурга — из города бежали в Стамбул, Бухарест, Париж. Она бежать не собиралась, решила остаться, хотя все знакомые в один голос убеждали, что когда Одессу возьмут большевики, ее обязательно повесят. Смерти она не боялась. Боялась разъяренных комиссаров в кожаных куртках, боялась их тупой, идиотской злобы и веры в насильственное переустройство мира, боялась бесцеремонного вторжения в дом и света фонаря в сыром подвале. Она не хотела больше слышать криков мужчин и женщин, плача детей, не хотела терпеть грабежей и разбоев, не хотела постоянно видеть чужую смерть. Она не могла больше так жить. И, устав от такой жизни, махнула рукой на все и направилась в Новороссийск. Там села на пароход, отплывавший в Константинополь, дала себе слово, что не обернется, когда отдадут швартовы, но не выдержала, оглянулась и застыла, как жена Лота, когда увидела, как постепенно растворяется в розовой дымке земля. Ее земля. Подумала, что весной вернется. Но не вернулась — ни весной, ни летом, ни через год, ни через десять. Вернулась через 20 лет после смерти — своими книгами.

Que faire?

До Парижа она добралась под Новый, 1920 год, сняла номер в отеле «Виньон», неподалеку от церкви Мадлен, осмотрелась, попривыкла к эмигрантскому быту и устроила у себя литературный салон, где бывали и Алексей Толстой вместе со своей женой — поэтессой Наталией Крандиевской, и поэт-сатирик Дон Аминадо, и актриса Татьяна Павлова, художник А.Е. Яковлев и граф П.Н. Игнатьев. Встречала новоприбывших, объединяла разрозненных.

Одним из первых рассказов, появившихся в русской печати, стал «Ке фер?». Приехал генерал-беженец в Париж, вышел на площадь Плас де ла Конкорд, глянул на бездонное голубое небо, посмотрел по сторонам, кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забитые давно забытыми продуктами и товарами, нарядная говорливая толпа, растекающаяся по кафе и театрам. Задумался генерал, почесал переносицу и промолвил с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот ке фер? Фер-то ке?»

Что мне-то делать среди этой роскоши и красоты, на чужом празднике жизни, без денег, профессии и работы и малейшей надежды на будущее?

У нее ответ на этот вопрос был. Она оставалась самой собой, писательницей, острым взглядом подмечающей все нелепости и несуразицы этого мира, и продолжала делать свое дело. За «Ке фер?» последовали другие рассказы, сценки, фельетоны. В течение 20 лет не было и недели, чтобы в выходящих в Париже, Берлине или Риге русских газетах и журналах не появилось ее имя. Добрым юмором и улыбкой скрашивала она зачастую мрачное, одинокое и нищее эмигрантское житье-бытье. Ее книги на чужбине были столь же популярны, как и когда-то на добольшевистской родине. Ее любили и знали в Париже, ее читали в Берлине и Праге, ее новых рассказов ждали в Харбине и Шанхае.

Но она не только писала, но и самым деятельным образом помогала соотечественникам, известным и безызвестным, выброшенным волною на чужой берег. Собирала деньги в фонд памяти Ф.И. Шаляпина в Париже и на создание библиотеки имени А.И. Герцена в Ницце. Читала свои воспоминания на вечерах памяти ушедших Саши Черного и Федора Сологуба. Выступала на «вечерах помощи» прозябающим в бедности собратьям по перу. Она не любила публичных выступлений перед многочисленной аудиторией, для нее это было мучением, но когда ее просили, она никому не отказывалась помочь. Это был святой принцип — спасать не только себя, но и других.

Долгое время жила в гражданском браке с Павлом Андреевичем Тикстоном. Наполовину русский, наполовину англичанин, сын промышленника, некогда владевшего заводом под Калугой, он бежал в Париж, как и она, после прихода к власти большевиков. Надежда была любима и счастлива, насколько может быть счастливым человек, оторванный от родной почвы, вырванный из стихии родного языка. У Павла Андреевича были деньги, но они пропали, когда разразился мировой кризис. Он этого пережить не сумел, с ним случился удар, и она терпеливо ухаживала за ним до последнего часа.

После его смерти всерьез подумывала, не оставить ли ей литературу и заняться шитьем платьев или начать мастерить шляпки, как это делали ее героини из рассказа «Городок». Но Господь Бог уберег, и она продолжала писать. Но салон пришлось закрыть, денег на его содержание больше не было.

А «ке фер» вскоре для очень многих русских решился. Бывшие генералы пошли в шофера такси, присяжные поверенные — в официанты, инженеры — в рабочие. Писатели создали свои издательства, артисты — театры, философы читали лекции в Сорбонне.

Ужас старости

Когда немцы в 40-м году заняли Париж, она на сотрудничество с коллаборационистским режимом не пошла, мужественно преодолевала знакомый ей по России холод и голод и расползавшийся по швам налаженный быт. Но здоровье было уже не то, и когда совсем стало невмоготу, уехала в Биарриц. И замолчала. Очевидно, поэтому в 1943 году по русской Америке и разнесся слух — Тэффи умерла. В него поверил даже всегда во всем сомневавшийся Михаил Цетлин, поэт Амари, и напечатал некролог в нью-йоркском «Новом журнале»: «О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени». Узнав, что ее похоронили заживо, она в одном из писем к дочери отшутилась: «Очень любопытно почитать некролог. Может быть такой, что и умирать не стоит». А в другом — сообщила: «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала Павла Андреевича Тикстона».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: