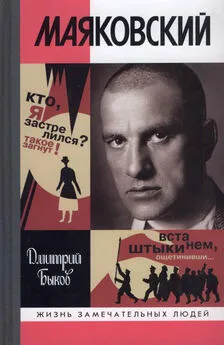

Дмитрий Быков - Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях

- Название:Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03887-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Быков - Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях краткое содержание

Подлинное значение Владимира Маяковского определяется не тем, что в советское время его объявили «лучшим и талантливейшим поэтом», — а тем, что и при жизни, и после смерти его личность и творчество оставались в центре общественного внимания, в кругу тем, образующих контекст современной русской культуры. Роль поэта в обществе, его право — или обязанность — активно участвовать в политической борьбе, революция, любовь, смерть — всё это ярко отразилось в стихах Маяковского, делая их актуальными для любой эпохи.

Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография, созданная известным поэтом, писателем, публицистом Дмитрием Быковым. Подробно описывая жизненный путь своего героя, его отношения с властью, с женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Этим книга напоминает предыдущие работы Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографии Б. Пастернака и Б. Окуджавы, — образуя вместе с ними трилогию о судьбах русских поэтов XX века.

[Адаптировано для AlReader]

Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В самом начале «Тринадцатого апостола» заявлено: «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир огромив мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний». Но этот красивый и двадцатидвухлетний явлен нам в непрерывном унижении, поражении, в непрекращающейся катастрофе — и на этом контрасте строится не только «Апостол», но и «Человек», и «Война и мир», и «Во весь голос». Столько всего могу — и ничего не надо! И главная причина, конечно, не в нем: у Христа тоже не получилось, точнее — получилось то же самое.

Ничего не будет.

Ночь придет,

перекусит

и съест.

Видите —

небо опять иудит

пригоршнью обгрызанных предательством звезд?

Пришла.

Пирует Мамаем,

задом на город насев.

Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как Азеф!

В сущности, «Облако» — рефлексия на тему недавней футуристической поездки, ее осмысление, еще одно доказательство, что во всей его 22-летней жизни не было события более яркого, даже и тюрьма со всей ее тоской не сравнится с этим триумфальным поражением. Почему поражением? Да потому, что ранняя слава, давшаяся, по догадке Пастернака, без особого труда, сразу заслонила его истинное лицо. Теперь приходится тем же криком, с тем же скандалом доказывать: да нет, я не громила, не скандалист, «Исус Христос нюхает моей души незабудки!».

Сквозь свой

до крика разодранный глаз

лез, обезумев, Бурлюк.

Почти окровавив исслезенные веки,

вылез,

встал,

пошел

и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,

взял и сказал:

«Хорошо!»

И все мы такие же нежные, и солнце померкло бы, увидев наших душ золотые россыпи. Но вот в чем штука — миру всего этого не надо. Можно даже и с такой силой четыре раза подряд орать «Долой!» — и даже научить улицу новому языку, — но первое, что скажет улица на этом языке:

А улица присела и заорала:

«Идемте жрать!»

<���…> только два живут, жирея —

«сволочь» и еще какое-то,

кажется, «борщ».

И вся его дальнейшая жизнь пошла по этому сценарию: он собирается Бога раскроить сапожным ножиком, — а Вселенная спит. Звезды, похожие на клещей в собачьем ухе или на уклончивые глаза бесчисленных предателей, — это, конечно, из Бурлюка: «Звезды — черви, (гнойная живая) сыпь!!» Вообще влияний много, «Облако» — не такое уж оглушительное новаторство, Маяковский отличается от прочих футуристов прежде всего внятностью; и даже эпатажа особенного нет, если сравнивать с футуристическим контекстом, — разве что некоторый, тоже вполне в духе «проклятых французов», уклон в эстетику безобразного:

Всех пешеходов морда дождя обсосала,

а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет;

лопались люди,

проевшись насквозь,

и сочилось сквозь трещины сало,

мутной рекой с экипажей стекала

вместе с иссосанной булкой

жевотина старых котлет.

Больше всего, если брать культовые сочинения XX века, «Облако» по духу и настроению похоже на сэлинджеровское «Над пропастью во ржи»: то же истерическое самомнение, омерзение к большинству окружающих, несчастная любовь, мечта о грандиозном бунте и возвращение в прежний жалкий статус. Мы думали — мир можно переделать, а с ним нельзя сделать ничего; мироустройство ненарушимо. И христианского утешения — все-таки миру указан свет, основана новая вера, — у Маяковского нет: он возвращается к отцу — Отцу! — с ощущением окончательного поражения.

И когда мое количество лет

выпляшет до конца —

миллионом кровинок устелется след

к дому моего отца.

Такие настроения хоть раз в жизни (а в подростковом возрасте постоянно) переживает каждый, и потому «Облако» — самый универсальный из текстов Маяковского, предсказавший и его собственную судьбу, и путь всякой плоти. Маяковский раз и навсегда дал подросткам — главным читателям поэзии — множество формул, обозначающих обреченность любых попыток: «Видишь — опять голгофнику оплеванному предпочитают Варавву?» «А самое страшное видели — лицо мое, когда я абсолютно спокоен?» «Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе» — все это ушло в речь задолго до того, как львиная доля его цитат разошлась на газетные заголовки. Прибавьте к этому чрезвычайно эффектные рифмы: «высморкая» (даром что такого слова нет, точнее, не было) — «Бисмарка», «в игры» — «выгорел», «замш» — «замуж», — вообще здорово, заразительно, и запоминается, и просится в пародию. В сущности, вся его дальнейшая жизнь — и даже сама русская революция, подробно описанная в третьей части, — была уже только иллюстрацией к «Облаку»: русский XX век — по крайней мере первая его половина — целиком укладывается в это предсказание.

Тут, впрочем, есть еще один аспект, особенно понятный сегодняшнему читателю. Все-таки 1915 год, то есть ровно сто лет назад, — это время колоссальной усталости, всеобщего взаимного отвращения и даже, пожалуй, стыда за недавний истерический подъем (подъемов и разочарований за очень короткий срок было несколько: несостоявшаяся революция, прерванные Столыпинские реформы, шовинистический взрыв начала войны). Нет больше никаких сил для новой надежды и новой попытки. И тут, среди всеобщего нытья и самоповторов, раздается голос необычайной мощи! Пусть этот голос форсируется сплошь и рядом, пусть срывается даже на фальцет (фальцетом, по воспоминаниям слушателей, читал он — «Эго опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!») — пусть даже этот голос воспевает всякую дрянь, сплошное нарочитое безобразие, фиксируясь на самых отталкивающих деталях, на грязи, жире, мерзости, проститутках, больницах и плевках; но явление Маяковского — именно с «Облаком» — напоминало выступление гимнаста-атлета в палате паралитиков. Это было грубо, брутально, громко — и ослепительно. Это значило, что есть еще жизнь. И то, что это поэма о поражении, только добавляло ей обаяния: громко и виртуозно высказано то, что чувствовали все. Из прозябания получилась трагедия. И с 1915 примерно года по 1918-й, пока он не стал окончательно ассоциироваться с варварской новой властью, — Маяковского любили все.

ЛИЛЯ И ОСИП

Мне кажется, большинство людей, пишущих об этом «странном русском романе», делают понятную ошибку: они ставят в центр повествования Лилю Брик, поскольку так получается эффектнее, а между тем место ее в истории русского авангарда (и в частной судьбе Маяковского) с безжалостной точностью определил Шкловский, когда в 1926 году Лиля Брик на лефовском заседании стала осуждать Пастернака: он, оставаясь формально членом ЛЕФа, отдал Полонскому в «Новый мир» первую часть «Лейтенанта Шмидта». Лиля сочла это предательством, и Шкловский вспылил:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: