Владимир Купченко - Остров Коктебель

- Название:Остров Коктебель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Правда»

- Год:1981

- Город:Москва

- ISBN:0132-2095

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Купченко - Остров Коктебель краткое содержание

Остров Коктебель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

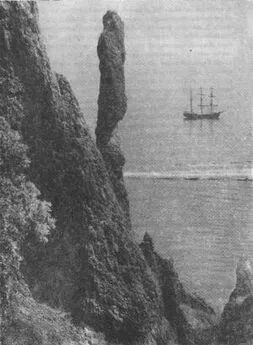

Впечатления эти отражены и в рассказе «Пасынок» (впоследствии — «Человек в пенсне»), написанном в 1916 году. Но там Коктебель лишь обозначен и служит почти нейтральным фоном при описании отношений Стабесова и Катерины Ивановны. И отождествить «поселок, разбросанный по морскому берегу», с Коктебелем нам дает право лишь упоминание «деревянного, с башней дома, который звался в поселке „замком“», — несомненно, списанного с дома Волошина…

Это было последнее творческое прикосновение Толстого к образам юго-восточного Крыма. С «хозяином» же Коктебеля, Волошиным, Алексей Николаевич еще не раз встречался: сначала в Москве, весной 1917 года, затем в Одессе, в 1919 году. 4 апреля, перед вступлением в город григорьевцев, Толстые отплывают в Константинополь — Волошин остается на берегу. Однако и эта разлука не была последней: весной 1924 года Волошин в Ленинграде навещает недавно вернувшегося на родину Толстого. «Он очень богат и славен, потому важен», — записал поэт позднее. Однако именно при этой встрече «важный» Толстой подарил Волошину две своих книги, выпущенных в 1923 году Госиздатом: «Аэлита» и «Детство Никиты», — сопроводив их самыми дружескими и теплыми надписями. В августе 1930 года, по пути из Судака, где он отдыхал с В. Шишковым в санатории КУБУЧ, Алексей Николаевич на несколько часов, но заезжает в Коктебель…

Неизменное упоминание Волошина и коктебельского лета 1909 года во всех автобиографиях А. Н. Толстого также говорит, что он не забыл своего первого литературного наставника и сохранил благодарную память об уголке восточного Крыма, бывшего в какой-то степени его писательской колыбелью. Весной 1941 года, стоя у своего массивного, красного дерева бюро, он однажды с грустью сказал литературоведу В. Мануйлову: «А все же мне нигде так хорошо не писалось, как за той небольшой конторкой, которую сделал для меня в Коктебеле Макс…»

Марина Цветаева в Коктебеле

В конце 1910 года в Москве выходит первая книга стихов восемнадцатилетней Цветаевой «Вечерний альбом». Волошин, радовавшийся каждому подлинному поэтическому дару, сам приходит в дом в Трехпрудном переулке знакомиться. 2 декабря он посвящает молодой поэтессе стихотворение («К Вам душа так радостно влекома…»), 11-го в газете «Утро России» появляется его статья, посвященная цветаевскому сборнику. Для обостренно самолюбивой Цветаевой такое ободрение было крайне важно. «М. Волошину я обязана первым самосознанием себя как поэта», — отметит она впоследствии.

За зиму отношения «тогда очень дикой» гимназистки и 33-летнего поэта становятся все более дружескими. И, получив радушное приглашение на лето в Коктебель, Цветаева не упускает случая им воспользоваться. 5 мая 1911 года, после месяца в Гурзуфе, она ступает на коктебельскую землю — «перед самым Максиным домом». Огромными прыжками навстречу ей несся по белой внешней лестнице «совершенно новый неузнаваемый Макс»: в длинной полотняной рубахе и сандалиях, с цветной подпояской и венком из полыни на буйных кудрях — «Макс Коктебеля». Тут же произошло знакомство с Еленой Оттобальдовной, также пленившей — навсегда — Цветаеву.

К этому времени в доме Волошина уже были гости: Вера, Елизавета и Сергей Эфроны, сестры и брат, — и с ними Цветаевой также были суждены близкие и длительные отношения. В 1910 году в семье Эфрон произошла трагедия: самый младший в семье, тринадцатилетний Константин, играя в смертную казнь, случайно повесился. Мать покончила с собой на другой же день; осенью умер от туберкулеза отец. Перед Волошиным, пригласившим сирот к себе, вставал вопрос: как помочь детям его покойных друзей выйти из депрессии?.. В результате лето 1911 года стало первым «обормотским» (словечко Волошина) летом в Коктебеле…

Краеугольным камнем обормотства было стремление внести в будничную жизнь игру. «В игре творческий ночной океан широкими струями вливается в узкую и скупую область дневного сознания», — писал Волошин в одной из статей. Розыгрыши и мистификации, инспирированные им, помогали отомкнуть глубинные родники творчества человека (как было в истории с «Черубиной де Габриак»); служили испытанием, через которое проводились неофиты: были одним из приемов самозащиты от снобизма и ограниченности мещан.

Вторым моментом в «кодексе» обормотов было стремление к свободе и естественности, активное отрицание всяческих условностей. В частности, одежде надлежало быть предельно простой и удобной, в чем мать и сын Волошины издавна подавали пример. Непременным условием обормотства был эпатаж буржуа, средством которого, помимо одежды, было намеренное раздувание всяческих невероятных слухов о самих себе. Одним из элементов игры был своеобразный языковой поиск обормотов: пристрастие их к кличкам и к шуточным неологизмам.

Обормотство и было тем психофизиологическим лечением, которое разрядило и перевело в другую плоскость напряжение, грозившее надломить молодые души Эфронов. («Нас раскрепостил Макс», — вспоминала впоследствии Е. Я. Эфрон.) Такая же терапия нужна была Марине Цветаевой, в которой было «много к себе не подпускающего, замкнутого» и которая сама страдала от этой самоизоляции от мира. Похоже, что она была вовлечена в игру сразу и без предупреждений: в одном «послекоктебельском» письме она вспоминает, как Волошин втолкнул ее «в окно сестрам» Эфрон и что она, несмотря на естественный для нее протест, приняла это «крещение». Когда в Коктебель приехала ее младшая сестра, Марина с жаром приняла участие в ее розыгрыше: незнакомые Асе Эфроны были представлены ей в качестве Игоря Северянина, идиотической поэтессы Марии Папер и не знающей ни слова по-русски испанки Кончиты.

При Цветаевой же состоялась одна из наиболее памятных мистификаций, в результате которой Е. Волошина и получила прозвище «Пра». В Париже на Лилю Эфрон обратил внимание некий негоциант, возымевший желание на ней жениться. «Чтобы отвязаться от него, — пишет в своих воспоминаниях Ольга Ваксель, — она ему сказала, что замужем и имеет детей… Он не поверил и приехал в Коктебель проверить это. Для него была инсценирована грандиозная выдумка, заключавшаяся в том, что все случайные обитатели дачи Волошина превратились в одну семью с „Прой“ во главе. Пять поколений жили в полнейшем мире и подчинении, являя пример матриархального семейства. Вечером на крыше дома перед изумленным гостем… Макс исполнял танец бабочки. Француз думал, что он попал в сумасшедший дом, не выдержал и скоро уехал»…

«Между другими обманными придумками, — добавляет Леонид Фейнберг, — был дельфин, который будто бы приплывал, чтобы его доили, — и его молоком лечили слабогрудого Сережу Эфрона… Макс уверял, что может, вместе с Верой, ходить по воде, как посуху, хотя для удачи такого опыта требуется особое благоговейное настроение зрителей… Весь „вздор на вздоре“ разыгрывался необычайно серьезно и совершенно»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: