Ольга Ярикова - Юрий Поляков. Последний советский писатель

- Название:Юрий Поляков. Последний советский писатель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03938-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Ярикова - Юрий Поляков. Последний советский писатель краткое содержание

В этой книге впервые подробно рассказано о некоторых обстоятельствах его жизни и истории создания известных каждому произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Апофегей», «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег…», «Любовь в эпоху перемен» и др.

Биография писателя — это прежде всего его книги. Под этой обложкой собраны фрагменты романов, повестей, программных статей, наброски еще не написанных книг, выдержки из неопубликованных писем и дневников, не вошедшие ни в один сборник стихи — таким образом, сделав автора книги, а вместе с ним и читателя своими «доверенными лицами», писатель дает возможность всем нам соприкоснуться с тайнами личности и творчества Юрия Полякова. [Адаптировано для AlReader]

Юрий Поляков. Последний советский писатель - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

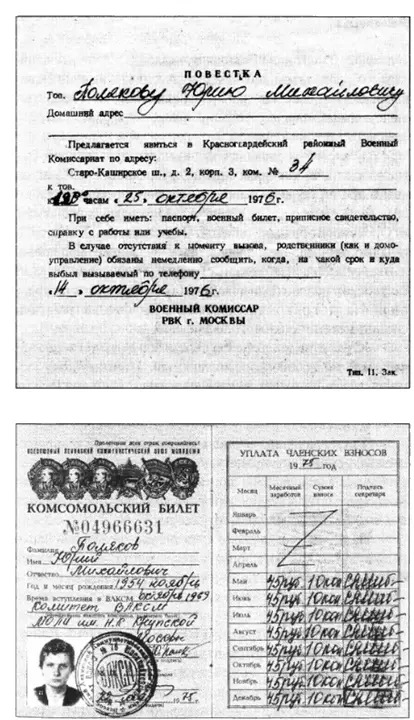

«Сонно-сердитый майор посмотрел на меня с недоумением:

— Какая еще Пахра? Лишь бы в армию не идти, защитнички… До тебя тут скрипач приходил. В Вену собрался, а мы его — в Вытегру!

Я побежал в Бауманский райком, где меня помнили по комсомольской работе, но там ответили:

— Старик, с армией не договоришься. Сами вы же про них сочинили: «Как надену портупею, так тупею и тупею!»

Спасла Анна Марковна. Я пришел в школу, чтобы помочь с концертом к ноябрьским праздникам, и она заметила мою кислую физиономию:

— В чем дело? Жена бросила?

— Хуже… — скуксился я и поведал о своем горе.

— Мне бы твои проблемы! — воскликнула Ноткина, у которой накануне залило школьный подвал. — Она сняла трубку: — Вася? Узнал? Как дети?.. Старший в школу пойдет?.. Летят годы! Ну приводи! Да, слушай, тут вот какое дело…

Через час тот же майор, но теперь оживленно-милый, исправил 25 октября на 4 ноября и вернул мне повестку.

— Теперь успеешь?

— Конечно!

— Что ж ты сразу не сказал, что от Анны Марковны…»

Семинар творческой молодежи в Пахре превзошел все ожидания.

«Это была неделя воодушевляющего общения со сверстниками, ставшими знаменитостями: Николаем Еременко, сыгравшим советского супермена в знаменитой ленте «Пираты XX века», Натальей Белохвостиковой, прославившейся еще девочкой в герасимовском фильме «У озера», композитором Владимиром Мигу-лей, чьи песни каждый день звучали по радио, балериной Надеждой Павловой, юной звездой Большого театра… Из литераторов там оказались Лидия Григорьева, Николай Дмитриев, Равиль Бухараев и поэт, прозаик, композитор, автор рок-оперы «Ассоль» Андрей Богословский — сын Никиты Богословского. Невероятно талантливый парень, он рано погиб от водки и наркотиков…

Году в 1995-м раздался звонок. Это был Андрей Богословский, с которым мы подружились в 1976-м на семинаре в Пахре, а потом почти одновременно дебютировали с прозой в «Юности». Он часто бывал у нас в Орехово-Борисове, обожал Натальины пельмени и обычно звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что получалось у него очень смешно. Творческая Москва не успевала следить за тем, как он менял жен и автомобили. На этот раз он говорил своим, но очень странным, словно механическим, голосом.

— Юра, я видел тебя по телевизору, из чего заключил, что ты человек состоятельный. Поэтому хочу попросить у тебя в долг крупную сумму… Надеюсь, ты не откажешь…

— Сколько?

— Тысячу рублей! — после паузы сказал он тоном человека, решившего прыгнуть с Останкинской башни.

Сумма была по тем временам немаленькая, что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, если не шиковать, семья могла прожить месяц.

— Ладно, — согласился я, понимая, что такой баловень судьбы, как Андрюша Богословский, не обратился бы ко мне за помощью без серьезного повода. — Но в два приема. Пятьсот могу сразу, а вторую половину через месяц.

Условились назавтра встретиться в холле ЦДЛ. Я пришел, огляделся, но Андрея не обнаружил. Вестибюль был пуст, если не считать старичка-бомжа, которого почему-то пустили в наш клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, испуская тяжелый помоечный запах. Внезапно бомж пошевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело встал и, шаркая, пошел мне навстречу, распахнув объятия… Это был мой ровесник и звезда моего поколения Андрей Богословский. Он дрожащими руками взял деньги и сказал, что, если сейчас не похмелится, — умрет. Мы выпили где-то пива, он после нескольких глотков ослаб и стал бормотать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в починку пишущую машинку, разбитую в пьяной ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», что теперь он будет много работать… «Но ты не забудь — через месяц еще пятьсот!» Через месяц я не стал с ним встречаться — оставил деньги у дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке». А вскоре Андрей умер — с перепоя…»

Вместе со своей женой-француженкой прибыл на семинар в Пахру и начинающий, но уже модный прозаик Сергей Юриньен. Потомок пламенного революционера, вскоре он останется на Западе, и его голос вольется в хор «вражьих голосов».

Советская власть по-своему заботилась о кругозоре творческой молодежи. На семинаре читали лекции о международном положении и о марксистско-ленинской эстетике лучшие специалисты. Например, в недавнем прошлом ответственный работник ЦК КПСС, а ныне профессор Г. И. Куницын. Он сообщил неслыханное: классовость, а значит, партийность — совсем не обязательное свойство искусства. Почему? Очень просто: искусство, судя по найденным артефактам, существует не менее 10–15 тысяч лет, а классовое общество — от силы 30 столетий. Марксистская философия старалась идти в ногу со временем. Баловали семинаристов и не-дублированными фильмами, которые в прокат пускать не собирались. Это называлось информационным просмотром. Там Полякову довелось посмотреть такие знаковые голливудские ленты, как «Таксист», «Заводной апельсин», «Открытие сезона», «Бал вампиров»… В рамках семинара прошли обсуждения, а по их итогам мэтры рекомендовали стихи участников, в том числе Юрины, к публикации в периодической печати.

Обноски отцовы,

Затертый мешок вещевой.

Последнее слово

С улыбкой: «Останусь живой!»

А все-таки горько —

Стремительно, в шесть без пяти,

Бог знает на сколько

Из теплого дома уйти.

Уйти спозаранку

И знать, что иначе нельзя,

Кусочек «гражданки»

С собою в мешке унося.

Мы ведаем с мала

Про долг свой и Родину-мать.

Мой долг для начала —

С колонною в ногу шагать.

Накануне призыва устроили шумные проводы, сначала с родней, а потом и с друзьями.

Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем «по последней». Бабушка и тетя Даша помогали маме на кухне мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выломившийся из компании в самый разгар торжеств, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещевой мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался один шаг.

(«Сто дней до приказа»)В Орехово-Борисове собрались проводить меня в армию все тогдашние друзья-товарищи: Мишка Петраков, Петька Коровяковский, поэты Александр Аронов, Игорь Селезнев и Петр Кошель с женой Инессой Слюньковой — дочкой крупного партийного деятеля и будущим известным историком архитектуры. В среде творческой интеллигенции призыв в армию воспринимался тогда как общечеловеческая трагедия, и пили в основном за то, чтобы я не растерял свой талант в марш-бросках и не замотал в портянки. Мрачный по обыкновению Кошель дал совет: «Не лезь куда не надо и не делай то, чего не просят!» Потом Петя, щуплый, как канатоходец, приревновал жену к своему огромному тезке Коровяковскому, и мы долго их мирили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Никита Поляков - Последний день зимы (сборник стихов) [СИ]](/books/1083947/nikita-polyakov-poslednij-den-zimy-sbornik-stihov.webp)