Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание]

- Название:Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-110694-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] краткое содержание

В начале 60-х годов прошлого века автор сумел воплотить свою давнюю мечту — познакомиться с русским гением музыки. В результате личного впечатления, общения и дружбы двух композиторов возникло это увлекательное и живое повествование, изданное во многих странах мира и на разных языках, которое и по сей день считается лучшим творением о Шостаковиче.

Вы держите в руках фундаментальное исследование жизни и творчества яркой и противоречивой личности на фоне драматических событий прошедшей эпохи.

Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей.

Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Нос» — гениальное творение воображения двадцатидвухлетнего композитора. Почти каждая страница партитуры содержит в высшей степени оригинальные и новаторские идеи, отмеченные печатью его индивидуальности. Поскольку для гоголевского повествования не годилось традиционное пение, а тем более распевная кантилена, в «Носе» почти беспрерывно звучит речитатив. Композитор хотел музыкой подчеркнуть смысл произведения Гоголя, разоблачающего зло с помощью ошеломляющего гротеска, сатиры и горького, ироничного юмора. Вот почему звучание оперы отличается исключительной остротой, а развитие действия выглядит таким рваным. «„Нос“ — это остроумнейшее разоблачение „механизма“ обывательской „утки“, — писал Соллертинский. — Зародившийся из ничего вздорный слух, пустяковый анекдот распухает до пределов фантастического мыльного пузыря и затем лопается с треском, оставляя, как и следовало ожидать, пустое место» [114] Соллертинский И. «Нос» — орудие дальнобойное // Рабочий и театр. 1930. № 7. С. 6.

. Богданов-Березовский добавлял, что Шостаковича привлек в повести Гоголя «ряд необычайных, до трагизма вскрывающих смешное и жалкое в обывательской психологии положений…» [115] Богданов-Березовский В. «Нос» — опера Шостаковича // Музыка и революция. 1928. № 7–8. С. 54.

. Да, невероятная история потери носа была предлогом, чтобы на примере майора Ковалева показать жалкий склад мещанского ума: майор больше всего боится осуждения обществом, от которого он зависит, и домами, в которых он бывает, а отчаянные поиски потерянной части тела вскрывают его трусость и ничтожество.

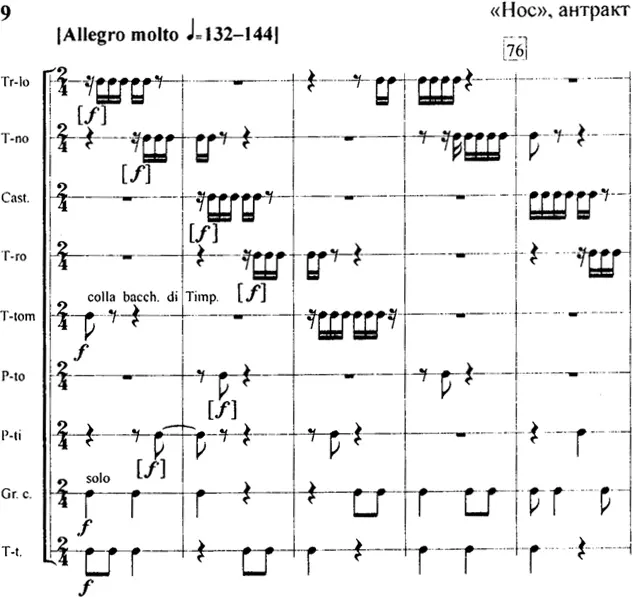

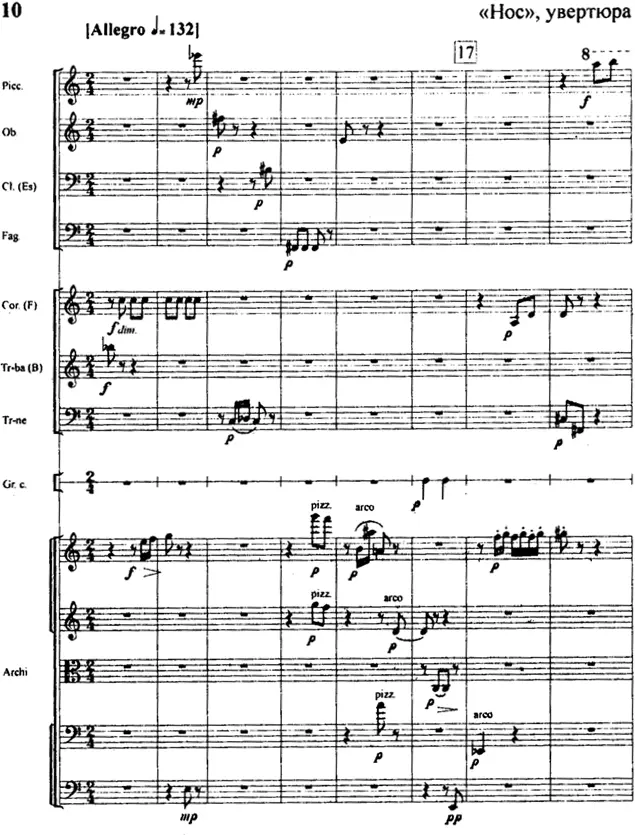

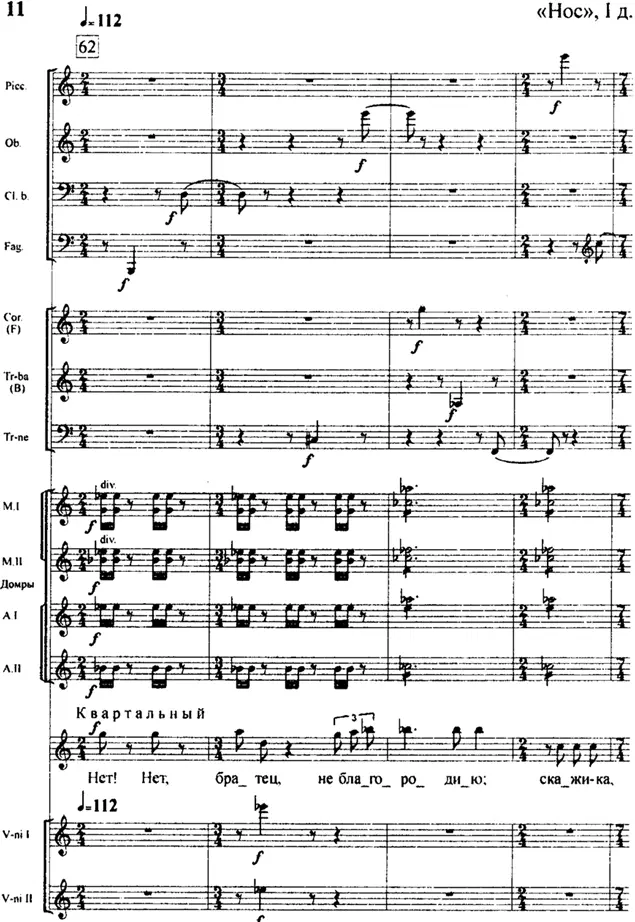

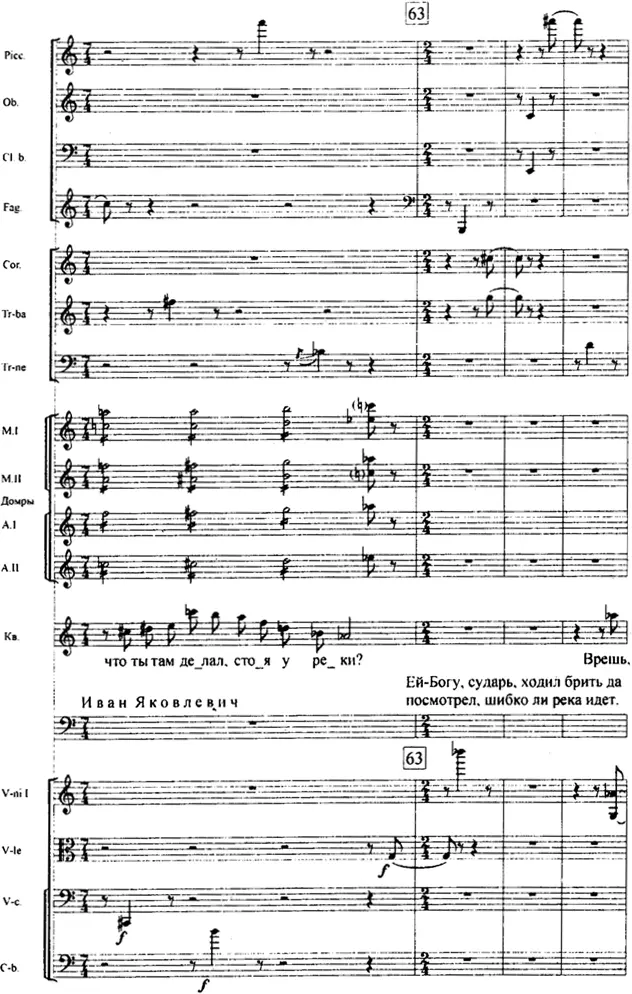

Сарказм и ирония гоголевского повествования нашли в партитуре оперы отражение в необычных выразительных средствах. Партию Носа в некоторых фрагментах следует исполнять с зажатым носом, в партии майора Ковалева постоянно возникают распевы на аккордовых тонах. Эффект конского топота достигнут соединением звучания челесты и ударных инструментов, пьяную икоту имитируют арфа, скрипка соло и группа деревянных духовых, а бритье майора Ковалева иллюстрируют флажолеты контрабасов. Причудливость, яркая характеристичность, деформация традиционных средств — вот основные черты стилистики «Носа». К ним прибавляется сложность музыкального языка: обилие политональных наслоений и даже демонстративный разрыв со всякой тональностью, сложные ритмы и метр, а также чрезвычайно богатая полифония; особенно характерны две фуги — одна битональная (в c-moll и e-moll), а другая атональная. Но важнее всего симфонический характер инструментального пласта. Своеобразный речитативный стиль вокальных партий и чрезмерная самостоятельность следующих один за другим эпизодов стали причиной того, что роль оркестра в «Носе» значительно большая, чем в традиционной опере с вокальной кантиленой и выраженной драматургической взаимосвязью сцен. Однако оркестр в «Носе» количественно невелик, и его звучание отличается прозрачностью, причем постоянное варьирование инструментального состава способствует быстрому течению действия. К самым интересным фрагментам оперы относится оркестровый антракт перед второй картиной, написанный только для ударных инструментов — нечто совершенно новое для того времени: Шостакович первым, за три года до «Ионизации» Эдгара Вареза, сочинил произведение для одних ударных (пример 9).

Некоторые фрагменты первого и второго актов (примеры 10, 11) могли бы навести на мысль, что Шостаковичу уже были известны произведения Шёнберга и Веберна, хотя музыку Веберна он, скорее всего, тогда еще не имел случая ни слышать, ни видеть в партитуре.

В контексте этого необычайного новаторства тем более непонятными кажутся звучащие время от времени банальные на первый взгляд реплики, вульгарные затасканные мотивы и гармонии, словно бы какие-то реминисценции. Появляются гротескные марши, комические галопы, веселая полька, вокальный фрагмент в сопровождении балалайки, а все вместе составляет неповторимую звуковую атмосферу. Этот кажущийся стилистический разнобой вызван, разумеется, не недостатком композиторского мастерства, а является результатом изобретательности двадцатидвухлетнего композитора, который по-юношески упрямо и свежо хотел как можно шире показать в опере диапазон своих огромных возможностей.

Еще в феврале 1928 года, когда готовы были только два акта, Шостакович начал хлопоты о постановке оперы. В то время он приобрел нового художественного чичероне — Всеволода Мейерхольда, с которым познакомился в начале 1928 года. Мейерхольд, весьма заинтересованный в сотрудничестве с молодежью, захотел пригласить Шостаковича в свой театр. Знакомство развивалось так быстро, что вскоре молодой композитор на какое-то время перебрался в столицу, где поселился у великого режиссера на Новинском бульваре. Он работал в качестве заведующего музыкальной частью в Театре имени Мейерхольда и трудился над партитурой «Носа». При этом чуть было не случилось так, что опера безвозвратно пропала. «В январе 1928 года я сидел у Мейерхольда на Новинском; из семьи никого дома не было, — рассказывал театральный критик Александр Февральский. — Приходит домработница и говорит: „Всеволод Эмильевич, в квартире Голейзовского пожар“ (балетмейстер К. Я. Голейзовский жил в другой части того же дома). Оказалось, почему-то еще никаких мер не было принято. Мейерхольд… позвонил в пожарную охрану, а потом снял с полки большую папку и вручил ее мне со словами: „Это партитура Шостаковича, держите ее и не выпускайте из рук“. И только после этого он стал собирать свои вещи. К счастью, пожар был скоро погашен» [116] Февральский А. В начале двадцатых годов и позже // Встречи с Мейерхольдом. М., 1967. С. 199.

.

Мейерхольд был очень заинтересован в постановке «Носа» и зимой 1928 года предложил оперу Большому театру в Москве. В то же самое время Самосуд выразил готовность поставить оперу в Ленинградском Малом оперном театре. Дирекция Большого театра планировала включить в репертуар следующего сезона несколько новых произведений, и речь все чаще шла о двух вещах — о «Носе» и о балете Прокофьева «Стальной скок», которые должен был ставить Мейерхольд. Уже планировался состав исполнителей, обсуждался характер спектакля, но режиссер все еще был занят другими спектаклями, а дирекция его не поторапливала — и в результате все сорвалось. В ленинградском же театре премьеру «Носа» наметили уже на 1929 год, хотя произведение и вызывало много сомнений. Однако к энтузиастам «Носа» относился драматург Адриан Пиотровский, который имел решающий голос в вопросах репертуара. Для работы над оперой пригласили дирижера Самуила Самосуда, режиссера Николая Смолича и художника Владимира Дмитриева. Певцы, не понимавшие столь необычной музыки, вначале пренебрежительно пожимали плечами, но довольно скоро начали догадываться об исключительной ценности произведения. А для театра постановка «Носа» значила больше, чем просто введение в репертуар новой оперы. В начале 20-х годов основную часть спектаклей Малого оперного составляли оперетты (особенно охотно ставили Легара и Оффенбаха), а более серьезной музыки исполнялось немного — «Севильский цирюльник», «Золотой петушок», «Снегурочка» и несколько других опер. Однако Самосуд был убежден в необходимости включения в репертуар сочинений современных композиторов, а Шостаковича хотел навсегда связать с театром и сделать его «своим» композитором, рассчитывая на то, что молодой автор будет и дальше поставлять ему сценические произведения. Шостакович быстро заразился театральной бациллой, и в период работы над «Носом» его очень часто видели на репетициях и представлениях других опер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Кшиштоф Мейер - Шостакович: Жизнь. Творчество. Время [др. издание]](/books/1082397/kshishtof-mejer-shostakovich-zhizn-tvorchestvo-vremya.webp)