Гейнц Гудериан - Танки — вперед!

- Название:Танки — вперед!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гейнц Гудериан - Танки — вперед! краткое содержание

Книга рассчитана на широкий круг военных читателей.

Танки — вперед! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

2. Приводить полные данные: когда, кто, как, где. Иначе может возникнуть неясность, так как кто-нибудь другой, возможно, сообщит о тех же событиях. Нередко из-за нечеткого донесения два подбитых танка превращались в четыре.

3. Не забывать указывать данные о местности. При этом для использования танков особо важное значение имеют следующие данные:

а) состояние дорог, проходов и грузоподъемность мостов;

б) проходимость заболоченных участков, лесов и бродов (местность, где пройдет один человек, неся на плечах другого, уже пригодна для использования танков);

в) возможности для сосредоточения, развертывания, занятия исходного положения и скрытого подхода к противнику;

г) наличие подручных средств для ремонта дорог, мостов, наведения переправ, а также для маскировки.

4. Схема в состоянии заменить многословные объяснения. При составлении схемы необходимо иметь в виду следующее:

а) выделять только то, что важно для начальника;

б) точно наносить расположение своих войск и войск противника;

в) специально обозначать (горизонталями или штрихами) высоты с хорошими условиями наблюдения;

г) все необходимые пояснения давать на одном листе со схемой;

д) обязательно указывать масштаб и ориентировать схему.

5. Определить вид донесения, а также способ и время его доставки с учетом сохранения тайны.

6. На всех донесениях должны стоять подпись пославшего, дата и время (ставится в момент отправления).

7. Необходимо контролировать правильность доставки донесения (получение расписки).

Во время войны после каждого боя обязательно составлялось боевое донесение. Оно содержало лишь самые существенные факты, расположенные в хронологическом порядке. Все приказы старших начальников и донесения подчиненных приводились либо в самом донесении, либо в приложении. Особенно важное значение приобретало обобщение технического и тактического опыта с тем, чтобы его можно было быстро использовать в соответствующей обстановке. Потери в людях и технике указывались в конце донесения вместе со сведениями о захваченных трофеях и пленных. В специальном приложении перечислялись особо отличившиеся офицеры, унтер-офицеры или целые экипажи.

Танковая карта была особенно необходима для бронетанковых войск, так как карты генерального штаба не учитывали специфики боевого применения танков и только частично были пригодны для работы с ними. Чтобы хоть как-нибудь устранить этот недостаток, данные, имевшие важное значение для танков, наносились на карту дополнительно при помощи штриховки или подкраски.

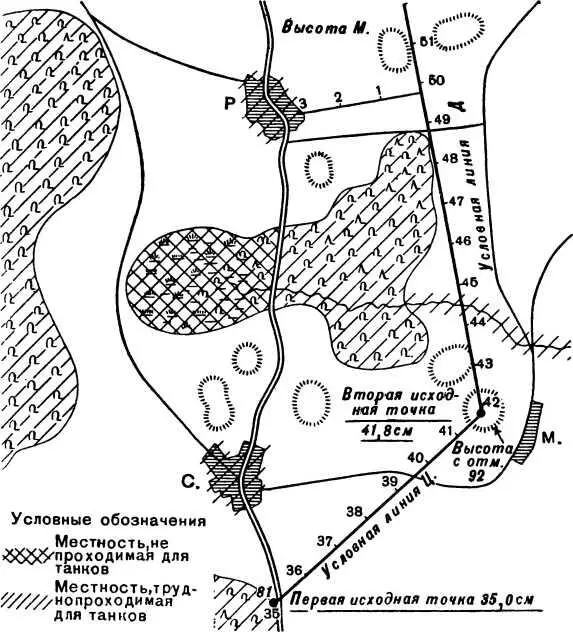

Условная линия на карте служила для маскировки действительного направления наступления, для облегчения отдачи приказов и составления донесений. Она представляла собой линию между двумя точками на карте на направлении наступления. На эту линию наносились деления в сантиметрах, причем первая точка обозначалась любым двузначным числом. Для указания ориентира на местности от него опускался на условную линию перпендикуляр, на который также наносились деления в сантиметрах. Когда направление наступления изменялось, наносилась новая условная линия, которая обозначалась другой буквой, чтобы отличить ее от прежней. Одновременно с указанием условной линии давался масштаб карты, по которой следовало составлять донесение.

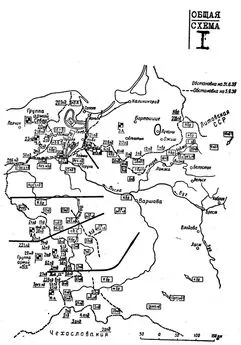

Рис. 4. Способ целеуказания от условной линии:

Первая исходная точка — отметка 81 южнее населенного пункта С. — обозначается 35,0; вторая исходная точка — высота 92 западнее населенного пункта М. — обозначается 41,8; третья исходная точка — церковь в населенном пункте X. севернее высоты М. — обозначается 54,0. Пример целеуказания: (восточная окраина населенного пункта Р.): Д. — 49,8 — влево 3,0.

Кодирование местности применялось при наличии времени. Оно заключалось в том, что местные предметы получали условные наименования и в виде четырехзначных чисел наносились на карту. Эти числа были одинаковыми для всех взаимодействующих родов войск. Они упрощали и облегчали отдачу приказов и составление донесений.

Например, вместо «Из леса, 1 км севернее высоты 67, противотанковая артиллерия ведет огонь по высоте» можно было сообщать «5535 огонь противотанковой артиллерии».

В мирное время использовалось слишком много различных сигналов. В ходе войны их количество значительно сократилось, так как в бою они себя не оправдали. Все внимание, хотя бы из одного только чувства самосохранения, было направлено на противника, а не на сигналы. Как правило, флагом подавался сигнал о выходе танка из строя и просьбе оказать ему помощь. Во время радиомолчания или при выходе радио из строя на марше и после боя было достаточно следующих сигналов: флаг, поднятый командиром вверх, — «собраться»; несколько раз поднятый и опущенный флаг — «следуй за мной»; взмахи аварийным флагом — «внимание, мины». Перевернутый сигнальный флаг означал изменение радиоволны.

РАДИО

Гудериан говорил: «Мотор — такое же оружие танка, как и пушка». Мне хотелось бы к этому добавить: «и радио!»

КемпфУправление танковыми подразделениями невозможно без радио. Основным средством связи является радиотелефон. Только с его помощью можно обеспечить своевременную постановку огневых задач и гибкое управление подразделениями. Своими крупными успехами немецкие бронетанковые войска в значительной степени обязаны превосходному оснащению их радиосредствами и хорошей организации связи. И то и другое было лучше, чем у противника. Проводная связь играла меньшую роль. Она использовалась лишь в периоды отдыха, длительных привалов или при занятии исходного положения.

Еще перед войной каждый танк имел собственный радиоприемник; у командиров отделений, взводов и рот, кроме того, были радиопередатчики, а командиры рот дополнительно получали еще второй приемник. Машины командиров батальонов и полков оснащались средневолновыми радиостанциями, обеспечивавшими связь также и на дальние расстояния с вышестоящим командованием, соседями или со своими тыловыми подразделениями (ремонтной ротой и т. д.). Наличие в частях танковой дивизии большого количества радиостанций требовало строгого соблюдения радиодисциплины и тщательного распределения радиоволн, которое вносило определенные ограничения в использование радиосвязи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: