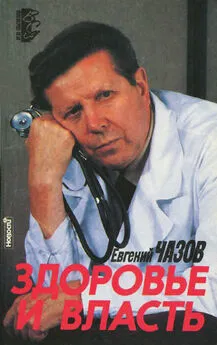

Евгений Чазов - Как уходили вожди

- Название:Как уходили вожди

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Алгоритм

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-54347-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Чазов - Как уходили вожди краткое содержание

Е. И. Чазов по долгу службы обязан был знать всё о состоянии здоровья и причинах смерти своих подопечных; в своей книге он рассказывает, как уходили из жизни советские вожди, а также делится воспоминаниями об обстановке, которая сложилась тогда в высших эшелонах власти.

Как уходили вожди - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Понимал он и остроту национального вопроса, межнациональных отношений, о чём резко говорил (в отличие от других членов Политбюро) ещё при жизни Брежнева. Зная, как бывший председатель КГБ, настроение в народе, он, несомненно, предпринял бы определённые меры по демократизации партийной жизни, демократизации законодательной и исполнительной власти, наконец, демократизации жизни в стране. Но при всей трансформации он сохранил бы централизованную, как сейчас называют, командно-административную Систему. Широкую общественность привлекла бы и его принципиальная позиция в борьбе с преступностью и коррупцией. Уверен, что более гибкой была бы и его внешнеполитическая деятельность, хотя здесь ему пришлось бы столкнуться с позицией Громыко. Конечно, это моё личное восприятие идей Андропова, которое сложилось при общении с ним. Но я твёрдо усвоил одно — когда речь шла об идеалах социализма, о принципах государственного строя, Андропов был твёрд, а иногда мог быть по-своему и жестоким. Он никогда не выпустил бы из рук рычаги управления, а принципы демократического устройства общества допустил бы в определённых рамках, которые не могли бы поколебать принципиальных устоев социалистического государства.

Много пишут о разгроме им диссидентского движения в стране. И опять в некоторых высказываниях звучит стремление приуменьшить роль Андропова в этой борьбе, создать впечатление, что он действовал под чьим-то давлением. Мне не раз приходилось сталкиваться с ним на этой почве. Ко мне шло много обращений, как из-за границы от моих иностранных друзей и коллег, так и из Советского Союза с просьбой помочь тем или иным "отказникам". Я находился под таким неусыпным контролем различных секретных служб, что иногда даже терялся в догадках: а кто сегодня за мной следит? Дело дошло до того, что, не зная, кто прослушивает мои разговоры в квартире, я попросил Андропова, чтобы его технические сотрудники провели её обследование. Так что Андропов был в курсе моих связей, в курсе обращений ко мне.

Однажды мне позвонил из Англии очень хороший мой знакомый, президент общества кардиологов, профессор Дж. Гудвин с просьбой помочь члену-корреспонденту АН СССР, если мне не изменяет память, В. Г. Левичу, в лечении его жены. Левичу было отказано тогда в выезде в Израиль, и он находился в тяжёлом положении. Естественно, что мы провели необходимую консультацию. При очередной встрече Андропов сказал тогда мне: "Вы большой либерал, а это не всегда хорошо. Правильно, что помогли Левичу, но будьте осторожны в своих связях и симпатиях". Не знаю, что это было — предостережение, забота обо мне или просьба быть подальше от зарубежных знакомых? Запомнилось, как он выговаривал мне за защиту работавшего в кардиологическом центре научного сотрудника Д. Сапрыкина, у которого в столе его "друзья" обнаружили запрещённые тогда книги и создали вокруг этого целое "дело". Сапрыкина удалось спасти, устроив на работу в Институт сердечно-сосудистой хирургии, директор которого академик медицины В. И. Бураковский проявил себя в этой ситуации и смело, и благородно.

Как-то на моё замечание — не придаётся ли слишком большое значение выступлениям небольшой группы диссидентов, оторванных от широких масс, которые в большинстве равнодушны к ним, и не создаётся ли преследованиями и отказом в выезде определённый ореол мученичества и славы вокруг них, он отреагировал достаточно остро. Видимо, это у него наболело.

"Вы не понимаете, что расшатать любой строй, особенно там, где полно скрытых пружин для недовольства, когда тлеет национализм, очень легко. Диссиденты — это враги нашего строя, только прикрывающиеся демагогией. Печатное слово — это ведь оружие, причём сильное оружие, которое может разрушать. И нам надо защищаться". Я нередко слышал от него эту фразу: "Революция, которая не может защищаться, погибнет". И он сознательно боролся с диссидентским движением.

Более того, у меня сложилось впечатление, что он искренне верил не только в необходимость такой борьбы, но и в её законность. Он искренне возмущался тем, что творил Берия во времена Сталина. Помню, как я как-то завёл разговор о Шейнине, авторе нашумевших в прошлом "Записок следователя", работавшем в сталинские времена в Прокуратуре СССР. Это было после моей консультации Шейнина в связи с инфарктом миокарда, и я выразил сожаление по поводу его болезни. Андропов прервал меня и сказал: "Как вы можете спокойно говорить об этом человеке; в сталинские времена он, курируя в Прокуратуре органы, сделал очень много плохого по отношению к чекистам". Возмущался он и "состряпанным" в 1952–1953 годах "делом врачей": "Как можно было решиться на уничтожение цвета советской медицины? Хорошо, хоть смерть Сталина их спасла".

Нельзя списывать на Андропова и многие несправедливости и преследования, которым подвергались некоторые деятели литературы и искусства. В этом большая "заслуга" Суслова, Подгорного, да и ряда других руководителей ЦК КПСС рангом пониже. Более того, некоторых из преследуемых партийными функционерами Андропов защищал.

Это был интеллигентный, широкообразованный человек, прекрасно разбиравшийся в литературе, искусстве. Ничто человеческое ему не было чуждо: ни поэзия, ни любовь. Его память и аналитический склад ума покоряли. Он был расчётлив, хитёр, иногда по своим действиям напоминал Макиавелли. Но при этом в личном плане был честен и бескорыстен. Вряд ли мог быть более достойный защитник существующего строя и идеологии.

Часть 3. Правление и смерть Ю. В. Андропова

Андропов спешил в своих делах и после избрания его Генеральным секретарём ЦК КПСС. Через 10 дней он уже выступает на Пленуме ЦК КПСС, излагая свои планы совершенствования экономики, жизни общества, функционирования государства. Избрание в секретари ЦК КПСС Рыжкова, выдвижение на более важную позицию в Политбюро Горбачёва, назначение Громыко первым заместителем Председателя СМ СССР должно было обозначить формирование в руководящих органах "группы Андропова". В неё, конечно же, входил и играл там важную роль его старый друг — министр обороны Устинов.

Для меня загадкой было избрание на этом пленуме в члены Политбюро Г. А. Алиева и перевод его в Москву первым заместителем Председателя СМ СССР. Он никогда не был среди друзей Андропова и олицетворял самое близкое окружение Брежнева, подвергавшегося в некоторых кругах общественности серьёзной критике. Андропов, делившийся многим, никогда не касался причин выдвижения Алиева. Мне казалось, что это продуманный ход, направленный на ограничение власти Председателя СМ СССР Тихонова, который после проведённых перестановок был окружён двумя членами Политбюро и находился как бы под контролем этого руководящего органа партии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: