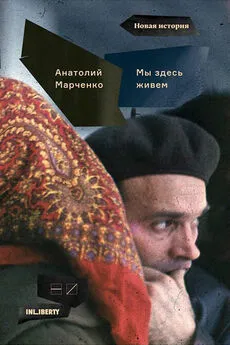

Анатолий Марченко - Мы здесь живем. Том 2

- Название:Мы здесь живем. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое издательство

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-223-4, 978-5-98379-225-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Марченко - Мы здесь живем. Том 2 краткое содержание

Мы здесь живем. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— А в Америке компартия открыто заявляет, что борется против власти капиталистов, — и никого там за это не сажают.

— А ты откуда знаешь? Ты что, был там, сам видел?

— Но ведь об этом пишут в газетах!

— Нашел чему верить! Все вранье.

— Так пишут-то наши газеты, советские!

— Да ну тебя, — мать безнадежно машет на меня рукой. — И в кого ты у нас такой умный? Ни у отца в роду, ни у меня никто никогда в тюрьме не был. А тебя уже дважды угораздило, и так дураком и остался. Других хоть тюрьма учит. Лучше бы пил: пьяница проспится, а дурак никогда. Правду ведь пословица говорит, что в семье не без урода.

— Ага, а отцова-то отца Колчак расстрелял? А дядя Афоня, сама говорила, добровольцем к красным ушел еще несовершеннолетним.

— Так не в тюрьму же! Да и время не такое было. Чего вам сейчас не живется? Мы в лаптях ходили, а вы ежегодно новые туфли покупаете, и все вам не так!

Ох уж эти мне родительские лапти! Это, как они думают, самый веский аргумент в пользу советской власти. Задумайся они, что туфли, мотоциклы, телевизоры и прочие блага цивилизации есть уже везде в мире, а нашему народу обошлись слишком дорого, в миллионы жизней, — так, наверное, обожгло бы им пятки в этих туфлях.

У таких людей, как мои родители, жизненный опыт берет свое начало с предреволюционного времени, символом которого понаслышке, от пропаганды, стали лапти: «лапотная Россия» (между прочим, в Сибири и батраки ходили в сапогах). И получается у них, что советская власть заменила им лапти на туфли. Этого представления из них ничем не выбить.

Известие, что мне нашли жилье недалеко от Москвы, пришло, когда я уже подзаработал немного денег. Но до отъезда мне хотелось побывать у деревенской родни: доведется ли с ними еще увидеться? Рассчитавшись с хлебозавода, я попросил двоюродного брата отвезти меня в деревню на мотоцикле. Мы решили сначала заехать к материному брату дяде Афанасию в Здвинск. Это большое сибирское село — районный центр — на берегу реки Каргат, в ста километрах от Барабинска. По хорошей дороге ушло бы у нас часа полтора, чтобы доехать. А мы, выехав в обед, добрались туда только к вечеру.

Дом дяди стоит на самом берегу. Живут они вдвоем, дядя Афоня и тетя Дина, шестеро их детей поразъехались из дому. Дядя очень схож с моей матерью: такой же маленький, сухощавый и лицом очень похож. Я помню его даже еще до войны, как он приезжал к нам в Барабинск на санях и водил поить лошадь к водокачке: сажал меня верхом, а сам шел рядом, одной рукой придерживая повод, другой — меня.

С войны он вернулся весь увешанный орденами и медалями, был несколько раз тяжело ранен. После войны сумел, несмотря на малограмотность, окончить курсы взрывников и работал на дорожном строительстве. Тогда он часто бывал у нас. А теперь (1966) дяде уже шестьдесят пять лет, он получает пенсию, но слишком маленькую, так что подрабатывает истопником в конторе. И огород служит им подспорьем.

Дядя Афоня нам с братом очень обрадовался. Конечно, накрыл на стол, выставил традиционную бутылку — но так и не распили ее. Дядя сказал, что совсем бросил пить: «Все, что мне полагалось выпить в жизни, — выпил раньше времени, а чужое прихватывать не полагается». И точно, моя мать рассказывала, что в молодости дядя был хороший пьянчуга, и притом, даром что малорослый, большой любитель подраться. Хоть ему частенько крепко перепадало, он все не унимался. Но с годами появились у него «сухие периоды», когда он в рот не брал спиртного.

Анатолий, единственный сын дяди Афони (остальные — дочери), видно, не «урод в семье», пошел в отца и даже гораздо дальше. Он здорово пил еще до армии, пил и в армии, а после и вовсе запился. Лихо шоферит, ездит, накачавшись водкой, с ветерком по бездорожью. Было, что и машину разбивал, и наезды у него были, но все как-то ему сходило с рук и прощалось.

Жена Анатолия повесилась — может, не выдержав такой жизни. Дядя Афоня взял к себе двух маленьких: внука и внучку. Растит их без помощи сына.

До отцовой деревни, куда мы держали путь, от Здвинска было еще около двадцати километров. Официально деревня имеет название Верхний Урюм (она стоит на берегу реки Урюм), но местные жители и окрестные называют ее почему-то Лохмоткой, хотя здешний колхоз имени Мичурина считается в районе зажиточным, богатым.

У меня в Лохмотке полдеревни родня. Наша фамилия здесь самая распространенная, и когда называют какого-нибудь Марченку, то добавляют уличную кличку или примету, чтоб не перепутать: «те Марченки, что коло магазина», «бабки Любки Марченко»…

Говорят в Лохмотке на устоявшейся смеси русского и украинского, есть местные словечки, каких я нигде больше не слышал. Например, крестных называют «лельками». Лохмотка — переселенческая деревня, в 1910-х годах сюда переселились украинцы из восточноукраинских губерний. Теперь они считают себя русскими, но жители ближних деревень по-прежнему дразнят лохмоткинцев хохлами.

Семья моего отца переселилась из Харьковской губернии в Сибирь в 1914–1915 году. Перевезли свой сельскохозяйственный инвентарь (отец и сейчас вспоминает какую-то особенную бричку на рессорах), получили здесь надел — восемьдесят десятин. Кони были, о прочей скотине и говорить нечего. Жили зажиточно, как и другие переселенцы. Во время Гражданской войны Лохмотка поддерживала красных, мужики партизанили против Колчака. Мой дед ковал пики для партизан. Видно, он был азартный мужик: не вышел из кузни, даже когда колчаковцы входили в деревню. За этим занятием они его и прихватили — и расстреляли.

Лишившись кормильца, семья обеднела. Конечно, где там было вдове с ребятишками обработать свой надел. Отец ребенком еще пошел в работники к богатым крестьянам. Зарабатывал, говорит, хорошо — что за лето получит, того семье хватало на год. Хозяева попадались разные: один к работникам относился, как к своим, вместе работали, вместе и ели, а при расчете добавлял еще сверх договоренного, а другой был скуп, рассчитывался в обрез, кормил плохо. Когда всех их раскулачивали, щедрого и доброго жалели, скупого никто не жалел. Отец говорит, что его заставляли подписывать постановление о раскулачивании, а он против хорошего хозяина не стал; может, хвастает, он у нас любит прихвастнуть и силой, и храбростью («Я одному как дал — он набок, я другому ка-ак дал!..»). Ну, раскулачили и сослали, конечно, и тех, и этих. Был бы жив дед — и их, может, раскулачили бы, хотя бы из-за знаменитой брички. А так мой отец остался деревенским гегемоном, кто был ничем, стал всем, но без возможности заработать кусок хлеба. Хорошо еще, вовремя успел смыться в город. Точно так же и мать росла сиротой в бедной семье (только в другой переселенческой деревне, русской, из Орловской губернии, то есть из «кацапов»), с детства батрачила, а после коллективизации тоже ушла в город на заработки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: