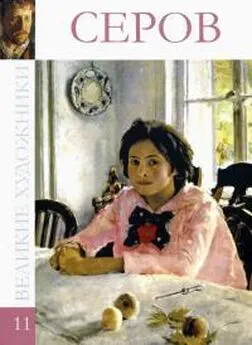

В Баева - Валентин Александрович Серов, 1865–1911

- Название:Валентин Александрович Серов, 1865–1911

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Директ-Медиа

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Баева - Валентин Александрович Серов, 1865–1911 краткое содержание

Валентин Александрович Серов, 1865–1911 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ноябре 1911, незадолго до своей смерти, Серов вместе с Игорем Грабарем обсуждали в Государственной Третьяковской галерее эту картину. «Он долго стоял перед ней, — вспоминает Грабарь, — пристально ее рассматривая и не говоря ни слова.

Потом махнул рукой и сказал, не столько мне, сколько в пространство: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже не вышло, тут весь выдохся».

В этом определении художник был к себе чересчур критичен, все его последующие работы подтверждают, что он ничуть не выдохся, просто нашел иные формы и способы показать реальность через свое уникальное восприятие.

Портрет Мики Морозова. 1901

Девушка, освещенная солнцем. 1888

Дети. 1899

Портрет княгини З. Н. Юсуповой. 1902

Портрет И. С. Остроухова. 1902

Портрет М. А. Морозова. 1902

Искусство и жизнь

1887 Серов написал невесте Ольге Трубниковой из Венеции о своем увлечении «мастерами XVI века Ренессанса»: «Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть — беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное».

В январе 1889 Валентин Серов и Ольга Трубникова поженились в Петербурге, их сыновей Юру и Сашу художник изобразил позднее в картине «Дети» (1899, Русский музей, Санкт-Петербург).

Первыми моделями Серова становились близкие и знакомые ему люди: артисты, художники, писатели. Он писал портреты своих друзей: Коровина, Левитана, Репина, Лескова и Римского-Корсакова. Для каждой новой работы живописец выбирал особый стиль, подчеркивающий индивидуальные черты героев. Например, «Портрет Константина Коровина» (1891, Государственная Третьяковская галерея, Москва), своего друга, мастер создал в совершенно коровинской манере — крупным свободным мазком, используя присущие Коровину цвета и обогащая ими его личностные характеристики. Свободная поза, домашняя одежда и весь окружающий антураж верно передают облик и темперамент художника.

Совсем по-иному написан «Портрет И. И. Левитана» (1893, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Серов находит другие изобразительные средства, другой, более сдержанный колорит. Высокий лоб и аристократическая красивая рука выделяются на картине двумя световыми пятнами, все остальное погружено в спокойный коричневатый полумрак. Ни один предмет не говорит о том, что это портрет художника, хотя Левитан позировал в своей мастерской. Для Серова более важным было изобразить задумчивость и поэтичность своего друга, его постоянную грусть, меланхолию и романтичность.

С 1894 Серов состоял в Товариществе передвижных художественных выставок. С 1897 преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его учениками были Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, Кузьма Петров-Водкин, Николай Ульянов, Константин Юон.

«Я еще немножко пейзажист», — говорил о себе Серов. Его пейзажи лаконичны и непритязательны, но тонки по настроению, а уголки природы художник подбирал с большим вкусом. Серов работал преимущественно над образом русской деревни.

Портрет Константина Коровина. 1891

Портрет И. И. Левитана. 1893

Особенно полюбилась ему средняя полоса России, которую он изобразил в картинах «Октябрь» (1895, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Баба в телеге» (1896, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Зимой» (1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Баба с лошадью» (1898, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Полосканье белья» (1891, местонахождение неизвестно), «Стригуны на водопое» (1904, Государственная Третьяковская галерея, Москва).

С 1900 по 1904 Серов был членом объединения «Мир Искусства». Именно в это время художник увлекся образом царя-реформатора Петра I. Примечательна его картина «Петр I на псовой охоте» (1903, Государственный Русский музей, Санкт– Петербург). Молодой царь решил проучить дворян, хвалившихся успехами в псовых охотах, и доказать, что их удачи целиком и полностью зависят от мастерства холопов-псарей. Он устроил охоту, на которой не было ни одного псаря, предоставив боярам самим управляться со сворой. На потеху Петру возник большой бедлам, многие «маститые охотники» падали с коней, не в состоянии справиться с собаками. Серов с большой достоверностью передал как настроение людей, так и колорит русской зимы.

Не менее интересна и другая, более поздняя картина «Петр I» (1907, Государственная Третьяковская галерея, Москва), в которой государь стремительно шагает широким уверенным шагом навстречу ветру, почти сдувающему его свиту.

Портрет В. И. Сурикова. Конец 1890-х

Петр I на псовой охоте. 1903

Стригуны на водопое. 1904

Петр I. Фрагмент. 1907

Эта темпера одновременно очень пафосна и наполнена духом динамических преобразований той героической эпохи.

В 1903 Серов был избран действительным членом Академии художеств, которую покинул через два года в знак протеста против расстрела людей 9 января 1905. Художник принимал участие в организации сатирического журнала «Жупел», рисуя для него политические карикатуры. Почти пятнадцать лет он работал над иллюстрациями животных к басням Крылова. Эти рисунки стали любимым детищем Серова, он неоднократно их перекалькировал, тщательно подыскивая нужные черты и эмоции.

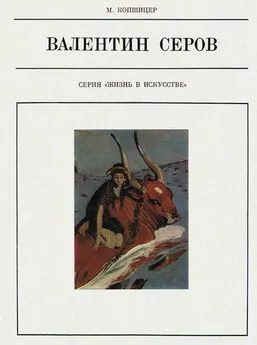

В зрелые годы мастер создал ряд шедевров русского модерна и неоклассицизма в живописи и графике. Греция, которую художник посетил в мае 1907, произвела на него огромное впечатление своими памятниками и скульптурами. Серов создал декоративные картины-панно на античные темы: «Одиссей и Навзикая» (несколько вариантов) и поэтическое сказание «Похищение Европы» (обе — 1910, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Бык-Зевс на картине — очень живой, с удивительно осмысленным взглядом, а лицо девушки, наоборот, аллегорически застывшее и бесстрастное, как античная маска.

Очень интересна работа Серова в театре. Его занавес к балету «Шахерезада» имел большой успех в Париже и Лондоне. Шедевр изобразительного искусства был создан в 1911.

Портрет А.М. Горького. 1904

Портрет С. М. Боткиной. 1899

Слава и каторга портретиста

После 1895 Серов писал портреты по заказам буржуазной и аристократической знати. Слава портретиста стала для него настоящей кабалой и проклятием. Несмотря на огромное трудолюбие, он мечтал рисовать вовсе не светских особ, а животных, поэтому с увлечением работал над иллюстрациями к басням. И тем не менее популярность Серова-портретиста неуклонно росла вместе с ростом его мастерства.

«Портрет С. М. Боткиной» (1899, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), как и многие другие светские портреты, говорит о ярко выраженном даре художника-психолога. Изящная Софья Боткина в шикарном золотом платье, расшитом искусственными цветами, сидит на диване, обитом синей тканью, затканной композициями цветов. Серова раздражала эта вычурная роскошь интерьера, обилие золота и сама дама, которую он назвал «скучающей барынькой», и он, как мог, наполнил свою работу иронией. Едва портрет был закончен, его тут же окрестили в свете «дама на диване в пустыне». Серов так размыл задний фон, что он действительно кажется простирающимся далеко вглубь, за горизонт. Но самое любопытное в этом портрете то, что позирующую «барыньку» художник, против всех законов композиции, сместил из центра вправо, а строго в центр посадил крохотную левретку, которая прописана с большей любовью и тщательностью, чем ее роскошная и нарядная хозяйка.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: