Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]

- Название:Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство ACT: Редакция Елены Шубиной

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-111163-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] краткое содержание

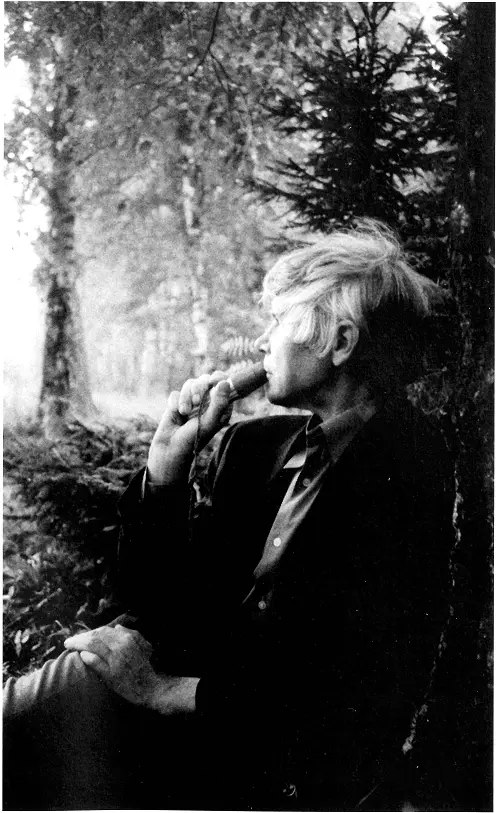

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — авторы первой биографии Венедикта Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество собранных ими свидетельств современников, документы и воспоминания, пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.

Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается «биография» Венички — подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в поэме.

В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева. ***

***

Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сходен и «последний» урок Сфинксовых загадок. То, что открылось Эдипу в его ослепляющем прозрении, — это первоначальный хаос, бездна «ничто», зияние бессмысленности: «Что есть человек, кроме того, что он ходит утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех? Ничто». Веничкой в пяти испытующих задачках разгадан тот же «поросячий подтекст». Что скрывается за количеством ходок по малой и большой нужде в первой загадке? Ничто. За количеством изнасилованных и нетронутых во второй? Ничто. В чем смысл третьей загадки о спасении Водопьянова Папаниным, а Папанина — Водопьяновым? Спасения нет. В чем смысл четвертой и пятой? Эдемских Петушков нет, есть Курский вокзал — как бездна, как ничто. Итогом Сфинксовых загадок становится формула бессмысленного бытия из трех букв — и на одной, и на другой двери тамбура, и справа, и слева.

Но Веничка после этих двух предварительных кругов ада, после абсурдных испытаний Сатаны и Сфинкса — все же не сдается. За «личным апокалипсисом» он силится постичь «книгу жизни» (187), претерпевая «страсти», — совершает «духовное дерзание», проходя круги ада, — пытается спасти человеческие ценности, заглядывая в дионисийский провал, — взыскует просветления.

Так путешествие в бездну превращается в квест — поход за последней ценностью, последним смыслом. Постичь искомое можно только на самом дне этой бездны, в средоточии ужаса и боли.

Глава седьмая

Венедикт:

Москва — Абрамцево — Москва

В уже многократно процитированном нами диалоге с Л. Прудовским, который Елена Игнатова справедливо характеризует как «предсмертное интервью, когда уже нет сил и желания что-то растолковывать, умалчивать, объяснять» [680], в ответ на вполне мирный вопрос собеседника: «Между “Розановым” и “Вальпургиевой ночью” 13 лет. Что-то было в этом промежутке?» [681]— Ерофеев взрывается: «Какое кому собачье дело?! Кому какое идиотское собачье дело, было чего-нибудь или не было? Это — как вторгаться в интимные отношения» [682].

Столь болезненная реакция легко объяснима, поскольку вопрос Прудовского прозвучал полуконстатацией: время с лета 1973 года, когда было написано эссе о Василии Розанове, до апреля 1985 года, когда была завершена работа над пьесой «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», обернулось в итоге периодом длительного творческого молчания Ерофеева. «Почему молчишь целых пять лет? — спрашивают. Отвечаю, как прежде графья отвечали: “Не могу не молчать!”» — иронически переиначивая Льва Толстого, отметил Ерофеев в блокноте 1978 года [683]. Точнее будет сказать, что это время стало промежутком, в течение которого многочисленные заготовки Ерофеева из записных книжек ни разу не отлились в законченную форму [684]. «В нем чувствовался непрерывный творческий процесс, — вспоминал Андрей Охоцимский. — Он как бы присутствовал и отсутствовал одновременно и говорил отчасти для собеседника, а отчасти продолжая какой-то бесконечный внутренний диалог с самим собой. В нем как будто все время варился и проговаривался материал его прозы, из которого выходила на бумагу только небольшая часть» [685]. «Веня постоянно ощущал себя действующим писателем, и, несмотря на то что он “молчал” десятилетиями, это вполне соответствовало действительности, — несколько растягивая период ерофеевской “немоты”, свидетельствовал Марк Фрейдкин. — Причем он оставался до такой степени погруженным в литературу и словесность, что собственно писать ему было уже не обязательно. В нем и подсознательно, и вполне осознанно шла непрерывная, напряженная и изощренная словесная работа, заключавшаяся в сочинении и вышелушивании из языковой и житейской реальности анекдотов, каламбуров, аллюзий, парафраз, инверсий, синекдох, литот, оксюморонов, плеоназмов — словом, всех приемов и разновидностей литературной игры, и зачастую он воспринимал окружающее только как повод для нее или даже как ее отражение» [686].

Одним из таких поводов стало свадебное торжество Ерофеева и Галины Носовой, состоявшееся 21 февраля 1976 года в Москве. «Для создания шутовского фона свидетелем был приглашен Владислав Лён-Епишкин [687]с фотовспышкой», — вспоминал Игорь Авдиев [688]. «Вся свадьба получилась какая-то смехотворная...» — прибавлял он в другом варианте своих воспоминаний. «Это было весьма многолюдное, шумное и сумбурное мероприятие — “разночинство, дебош и хованщина”, — очень похожее на многие подобные сборища, в которых я впоследствии неоднократно участвовал у них дома, — писал Марк Фрейд- кин. — Невесты в фате и прочего свадебного антуража, сколько я помню, не наблюдалось. В начале вечера кто-то сдуру попытался было крикнуть “горько!”, но сразу же осекся под тяжелым взглядом Вени» [689].

По свежим следам о свадьбе Ерофеева рассказала Лидия Любчикова, отправившая шутливый отчет о ней давнему владимирскому приятелю Венедикта Андрею Петяеву и его семье [690]. Приведем здесь несколько ярких отрывков из этого никогда не публиковавшегося письма: «Была я, братцы, на историческом событии — свадьбе великого русского не сказать бы писателя, но пьяницы Ерофеева. Это был дорогой покойник. Глаза, как черный колодец (не цветом, а в тоске), лицо разнесчастное настолько, что я на него только глянула, а он мне говорит: “Чего это ты, Л., такая грустная?” А я не была грустная, а просто степень его мрачности была такова, что мрачность эта зеркально отразилась на моей роже. Там был стол с довольно богатой едой, с хорошими винами, цветы были (и я приволокла розовых гвоздик и шампанского — до сих пор денег жаль). Там были родственницы Гали — мама, тетя, чрезвычайно милые, стремящиеся сделать свадьбу такой, какой она и должна быть. Даже тетя очень хотела петь баркароллу Шуберта. Еще пытались гальванизировать этот труп (это теперь я уже о всей свадьбе) я, Седакова, Боря Сорокин и один актер по прозвищу Прошка, который спел про несчастного калеку, побирающегося по поездам, а пострадал он на сборе грибов в Колизее, куда ему не советовал ходить римский папа, советовавший, наоборот, не ходить — пожалеть “свою рымскую мать”. Я спела “Гори-гори, моя звезда”, Седакова самоотверженно играла на жутком их пианино, плясала, ходила колесом, Боря пел и активничал, но очень мило. <...> Вадя-то Тихонов сперва изводил Пинского, но как — я не знаю, т. к. приехала, когда он его уже извел и тот сидел с патриархальной грустью. А потом он изводил Успенского. На мой взгляд, довольно безобидно — тыкал, “Боря, давай выпьем, брось” и т. п. <...> Короче, я уж уехала, а Вадя все же извел и Успенского, тот его вызвал на дуэль на лестницу <...>».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Олег Лекманов - Венедикт Ерофеев: посторонний [с иллюстрациями]](/books/1090499/oleg-lekmanov-venedikt-erofeev-postoronnij-s-ill.webp)