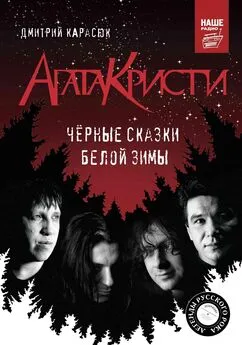

Дмитрий Карасюк - «Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы

- Название:«Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ: Кладезь

- Год:2018

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-108320-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Карасюк - «Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы краткое содержание

«Агата Кристи». Чёрные сказки белой зимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За «Листопадом» последовали другие песни. «Стройотрядовское творчество было для меня неким лирическим отступлением, – рассказывал Самойлов. – На самом деле сочинять бардовские песни мне несвойственно. И хотя я их писал от души, но совсем не потому, что эта музыка мне нравилась. Просто мне была интересна тусовка и институтская жизнь».

Каждое лето на целине ВИА ССО «Импульс» обновлял репертуар, блистал на институтских конкурсах студенческой самодеятельности. В 1988 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» небольшим десятитысячным тиражом выпустила пластинку «Знаменка. Песни студенческих отрядов», в которую вошли три бардовские песни, сочинённые Вадиком. В статье-аннотации на обороте конверта Вадим Самойлов, Пётр Май и будущий «агатовец» Александр Иванов упомянуты в числе «лучших авторов и исполнителей самодеятельной целинной песни». До сих пор номера из репертуара УПИшных стройотрядов начала 1980-х всплывают в Интернете как «раннее творчество В. Самойлова», наводя панику среди фанаток «Агаты Кристи».

На целине музыкой стройотрядовцам удавалось заниматься только по вечерам, после основной работы, но даже в таких условиях Вадим умудрялся находить возможности для самосовершенствования. Во время летнего трудового семестра он обнаружил среди инвентаря совхозного клуба чешский саксофон, на котором сроду никто не играл. Три недели каждый вечер боец стройотряда Самойлов вместе с саксофоном уходил за околицу и пытался извлечь из инструмента мелодию, пугая местную скотину. Перед таким упорством саксофон сдался, и ещё до возвращения в Свердловск Вадик научился довольно сносно на нём играть.

Очередное лето кончалось, и музыкальная жизнь в стройотряде почти замирала. Изредка ВИА играл на танцах, но, несмотря на то, что зал у ног музыкантов был неизменно битком набит, исполнять простенький плясовой репертуар Вадику с Сашей становилось всё более неинтересно. Друзья возвращались в общежитие и продолжали свои эксперименты со звукозаписью. В их попурри всё меньше встречались куски чужих композиций, всё чаще попадались оригинальные фрагменты.

Александр Кузнецов, Вадим Самойлов и Вадим Вишняков, 1983

Фото из архива Александра Кузнецова

В то же время Вадим прекрасно понимал, что в рамках «Импульса» ему реализовать свой музыкальный талант не удастся: «Весной 1984 года мы сделали пробную запись на магнитофон… Она сразу высветила несколько проблем: во-первых, необходимы были более подготовленные в профессиональном плане музыканты, во-вторых, мы поняли всю сложность работы со звуком».

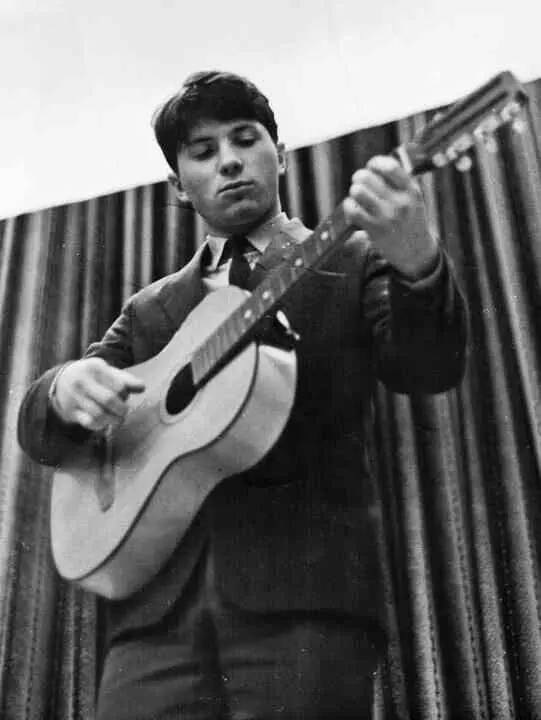

Вадим Самойлов и Александр Кузнецов, 1984

Глава 2

«Вначале я думал, всё будет просто»

(1984–1988)

В начале третьего курса Самойлов взялся за создание рок-группы всерьёз.

Теперь к подбору кадров Вадик подходил уже гораздо серьёзней. На басу остался Кузнецов, который играл всё лучше и лучше. За барабаны после долгих переборов всех радиофаковских ударников Вадик позвал школьного друга Петю Мая. Появился клавишник Игорь Карпенко, учившийся на последнем курсе РТФ и обладавший хорошей фортепианной техникой. «Игорь увлекался арт-роком, – вспоминает Кузнецов, – и подсадил нас на "Yes". Мы долго въезжали в музыку этой группы, но уж как въехали…» Искали и освобождённого вокалиста, но подходящие певцы неуютно чувствовали себя в новых арт-роковых композициях ансамбля. Тогда Вадик приналёг на собственный вокал, и его голос зазвучал мощнее и уверенней.

Группа начала готовиться к факультетскому смотру художественной самодеятельности. Победа в нём являлась путёвкой на престижный институтский фестиваль «Весна УПИ» – заметное мероприятие в масштабах всего Свердловска. Участнику смотра грех оставаться безымянным, и Кузнецов предложил немудрёное название – «ВИА РТФ УПИ» («Вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета Уральского политехнического института»), или попросту «РТФ». Эта аббревиатура приклеилась к группе на целых три года. Осенью 1984-го она помогла коллективу с репетиционной базой: столь официозно называвшемуся ансамблю разрешили репетировать на факультете в смежных аудиториях 237 и 239. Последняя представляла собой небольшой конференц-зал с маленькой сценой, а в комнатке № 237, в обиходе называвшейся радиорубкой, хранилась аппаратура.

Вадим Самойлов на конкурсе самодеятельности, 1984

С аппаратурой была беда. Даже хуже – её практически не было. Имевшиеся слабенькие колонки позволяли подзвучивать стройотрядовские песни, но для арт-рока они решительно не годились. Вскладчину музыканты купили гитарный и басовый комбоусилители, которые производил (и за которые впоследствии пострадал) будущий знаменитый шансонье Александр Новиков. Маленький гитарный комбик за специфический звук и крикливость радиофаковцы любовно прозвали «Дурачком». Несмотря на умственные способности первых усилителей, они позволяли худо-бедно подзвучить концертные выступления.

Отрепетировали программу, состоявшую из четырёх номеров: двух инструментальных композиций и двух песен. «Если» Вадик написал на стихи Киплинга, а «Гимн» они с Игорем сочинили на текст армянского поэта Амо Сагияна. В репертуаре «РТФ» имелись и песни, целиком принадлежавшие перу Самойлова, но выносить собственную поэзию на суд жюри автор пока не решился. Кроме того, как надеялась группа, к песням, написанным на опубликованные в официальной печати стихи, жюри отнесётся более благосклонно. На репетиции часто приходил Саша Козлов, сидел в зале и давал советы. «Он был, если говорить современным языком, чем-то вроде нашего продюсера, – говорит Кузнецов. – Мы поначалу частенько зарывались куда-то чуть ли не в авангард. Такую музыку интересно играть, но тяжело слушать. А Саня со своим попсовым, в хорошем смысле слова, вкусом старался согнать нас куда-то в сторону новой волны. На первых порах его влияние было скромным, но постепенно к нему прислушивались всё больше».

В январе-феврале 1985 года коллектив дал пять концертов в учебных корпусах и общежитиях УПИ. Одно из выступлений открывал декламатор, читавший подходящие по случаю стихи. Чтеца, отличавшегося огромным ростом и могучим телосложением, ослепил бивший в лицо прожектор, и, продвигаясь к краю сцены, он плечом уронил прямо в зал стоявшую на сцене справа пирамиду колонок. Чудом никто из зрителей не пострадал. А «РТФ» легко отыграл концерт на одном левом портале.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Агата Кристи - Вилла «Белый конь» [litres]](/books/1147284/agata-kristi-villa-belyj-kon-litres.webp)