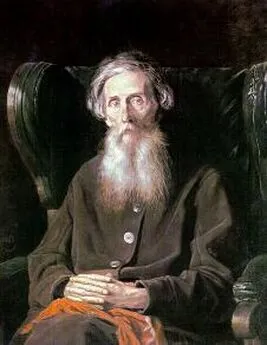

Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Название:Владимир Иванович Даль 1801-1872

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Матвиевская - Владимир Иванович Даль 1801-1872 краткое содержание

Для широкого круга читателей, интересующихся развитием общественной науки.

Владимир Иванович Даль 1801-1872 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это высказывание Пушкина, процитированные Далем, относится к первой книге начинающего писателя, которая вышла в 1832 г. в типографии А.А. Плюшара под заглавием: “Русские сказки, из придания народного изустного, на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорки ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый”. Каждая из сказок посвящалась близким людям В.И. Даля: первая - сестрам Паулине и Александре, вторая - другу по Николаеву, астроному А.Х. Кнорре, третья - юным дерптским приятельницам Катеньке Мойер и Машеньке Зонтаг, внучатым племянницам В.А. Жуковского, четвертая - поэту Н.М. Языкову и всем товарищам из профессорского института при Дерптском университете, пятая - однокашникам по Морскому кадетскому корпусу П.М. Новосильскому и Н.И. Синицину.

Однако сказки В.И. Даля встретили одобрение не у всех. В дневнике литератора и цензора А.В. Никитенко 26 сентября 1832 г. появилась запись: “Новое гонение на литературу, нашли в сказках Луганского какой-то страшный умысел против верховной власти и т.д.” [339, с. 59]. Сам Никитенко считал, что это “не иное что, как иная русская болтовня о том, о сем” и что “достоинство их в народности рассказа”, однако “люди, близкие ко двору, видят тут какой- то политический умысел” [Там же]. А 7 октября управляющий III Отделением императорской канцелярии А.Н. Мордвинов писал шефу корпуса жандармов и начальнику III Отделения А.Х. Бенкендорфу: “Наделала у нас шуму книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу. Заглавие ее: Русские сказки казака Луганского. Книжка напечатана самым простым слогом, вполне приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и пр. Я принял смелость поднести ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для расследования” [358, с. 412].

Арест был недолгим. Сам Даль написал в автобиографии, что он напечатал сказки, “за кои взят жандармом и посажен в III отделение, откуда выпущен без вреда того же дня вечером” [237, с. 40]. В другом месте он добавил, что Мордвинов объявил ему, ссылаясь на царскую волю, что “случай этот не будет иметь никаких вредных последствий и влияния на будущность” [158, с. 183]. О причинах столь быстрого снятия с Даля подозрения в неблагомыслии биографы пишут по-разному, но сходятся в том, что главную роль здесь сыграло ходатайство влиятельных друзей. Но на В.И. Даля, обладающего обостренным чувством собственного достоинства, этот инцидент произвел немалое впечатление, которое не забывалось с годами.

Этот случай имел и другое, противоположное значение - интерес общества к литературным произведениям В.И. Даля значительно возрос. “Имя Даля, - писал Я.К. Грот, - как и псевдоним его Казак Луганский, было у нас, начиная с 30-х годов, одним из самых популярных. С самого появления в литературе известность его быстро распространилась, благодаря, между прочим, неожиданному запрещению, которому подвергались изданные им в 1832 году сказки” [237, с. 38].

Критика встретила публикации Даля весьма доброжелательно. Так, после выхода в издательстве А.Ф. Смирдина сборника “Новоселье”, где наряду с поэмой А.С. Пушкина “Домик в Коломне”, произведениями П.А. Вяземского, И.А. Крылова, Н.И. Греча, М.П. Погодина и других - была напечатана сказка Даля [10], рецензент газеты “Северная пчела” писал в апреле 1833 г.: «Сказка о Емеле-дурачке, сочинение Владимира Луганского, испечена из ржаной русской муки и присыпана солью, но, кажется, не пересолена. Хотелось бы мне пораспространяться о сочинениях сего рода, но теперь не место и не время. Между тем я уверен, что многие и многие читатели “Новоселья” прочитают “Емелю” с удовольствием, а для нас это главное».

“Северная пчела” напечатала одобрительный отзыв и на первую часть “Былей и небылиц” [11] Даля, вышедшую весной 1833 г., а в мартовском номере (№ 66) была опубликована его интересная статья “О русских песнях И.А. Рупини” [12]. В ней В.И. Даль, рассматривая новый песенный сборник, пишет: “Слова и напевы народных песен, коих источник можно следить только до целой страны или народа, где он уже теряется в толпе и отзывается везде и нигде, имеют одинаковое значение с тем, что древние так удачно назвали Хорами трагедий своих: это глас народа. Словами и напевом такой песни говорит не частный человек, не мимолетная причуда, но целый народ и все. Вот почему они драгоценны всякому, кто умом и сердцем прирос к краю своему; вот почему в них отзывается для всякого туземца нечто давно знакомое; вот почему возмужавший в кругу не народном, т.е. не родном, чуждается песни родной и не постигает, для чего она сладка и утешительна собрату его”.

Особое внимание в сборнике И.А. Рупини Даль обращает на песню “Не шуми, мать зелена дубрава, не мешай мне добру молодцу думу думати”. “Эта песня, - пишет он, - сложена, и слова, и голос, известным разбойником Ванькой Каином, и принадлежит, несомненно, к числу истинно народных песен, сочиненных без всяких познаний пиитики и генерал-баса, но вытесненных избытком чувств из груди могучей, из души глубокой, воспрянувшей при обстоятельствах необыкновенных”. Интересно отметить, что эту же песню выделял А.С. Пушкин, который привел ее полностью в шестой главе “Капитанской дочки”.

К началу 1833 г. относится коренной перелом во взглядах В.И. Даля на медицину. Он стал приверженцем гомеопатии - учения немецкого врача С. Ганемана (1755-1843), которое имело в это время в России немало поклонников и вызывало яростные споры среди врачей. Даль еще в 1832 г. относился к гомеопатии скептически и в “Слове медика к больным и здоровым” писал: “Сам я никогда по этому способу не пользую, ибо считаю звание свое превыше всех самохвальных обаятельных ухваток. Пыль в глаза пускать бывает нередко полезно, если это делается с разборчивостью; но с правилами каждого это не согласуется”. Правда, и здесь он отмечал, что лечение гомеопатов “спасительнее нашего”, так как они не отягощают организм больного избыточными лекарственными средствами.

В начале 1833 г. в журнале “Сын отечества” (№№ 13-14), в разделе “Медицина” появилась большая статья [9] за подписью В. Луганского, в которой подробно и “к подлиннику близко” излагалось содержание вышедшей в 1830 г. немецкой книги, написанной гамбургским врачом Ф.А. Симоном и посвященной критике учения Ганемана. Далю книга очень понравилась, тем более, что автор был известен как критик остроумный и глубокомысленный, и он решил познакомить с ней “мыслящего и благонамеренного читателя”, поскольку, по его словам, “гомеопатия и поборники ее сделались причастниками всеобщего внимания” [Там же, № 34, с. 348].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: