Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Название:Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-14212-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Герман - Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait краткое содержание

Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного.

Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее. Plus-que-parfait - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ну а ежели надо звонить с обычного телефона на «автоматический» номер, через АТС, сначала просили: «Барышня, „Некрасовскую“, пожалуйста». И когда «Некрасовская» отвечала, называли номер.

А уличные телефоны и тогда, и в первые послевоенные годы были почти неприступны: надо было раздобыть гривенник (которого в нужный момент не оказывалось), надо было, чтобы после команды телефонистки он не застрял, а провалился и чтобы при этом произошло соединение…

На новой квартире у меня сохранялось чувство защищенности и относительного достатка, хотя тревога о завтрашнем дне в нашем доме жила; то, что деньги есть не всегда и их приходится считать, я понял именно тогда.

И навсегда запомнил.

Правда, не сразу: когда мама в ответ на мою просьбу купить какую-то игрушку ответила, что на это нет денег, я порекомендовал ей «взять их в кассе», поскольку полагал, что обязанность кассирши в магазине — выдавать покупателям деньги.

Обстановка у нас была, как я теперь понимаю, почти нищая, точнее, горделиво-никакая. В первой комнате стояли обеденный стол у печки, с ярким платком вместо скатерти, тахта (матрас на кирпичах) со старым ковром, большой письменный стол — все тот же, дедовский, за которым на канале Грибоедова работал отец. Мама этот стол любила, но, поскольку у нее была приверженность к простым современным вещам, на нем стоял письменный прибор, который мне решительно не нравился: каменный, с прямыми углами, без бронзовых финтифлюшек, этакий домашний конструктивизм. И стекло с отбитым углом, там всегда лежала бронзовая «подстреленная» птица.

В почти любом ленинградском «жилом помещении» — будь то спальня отдельной квартиры или единственная комната в коммуналке — непременно существовал так называемый туалет: столик с зеркалом, где размещались склянки с духами, пудреница, безделушки и непременная щетка для волос, в щетину которой втыкалась гребенка.

Был «туалет» и у мамы: спрятанная под цветастым платком швейная машинка «Зингер», которая в сложенном виде являла собой подобие столика. На нем — дешевое трехстворчатое зеркало («трельяж») и обычные мелочи. Но среди них находилась дивная шкатулка зеленого сафьяна с бронзовыми украшениями, отделанная внутри бархатом, наверное еще дореволюционной поры. Ее я время от времени у мамы выпрашивал для игр в королей и рыцарей. (Она у меня сохранилась до сих пор.) Впрочем, я тогда не понимал, почему мама довольствуется столь старой вещицей, а не купит действительно шикарную, очень мне нравившуюся коробочку, оклеенную ракушками, — в ту пору предмет модный…

Библиотеки в нашей квартире на Бородинской не было, и только в первой, «маминой» комнате (она же гостиная, столовая и все остальное) висела полка с несколькими большими однотомниками классиков — особый, очень распространенный до войны тип издания, в таком фолианте помещался практически весь Гоголь или целиком «Война и мир». Пушкина мама начала читать мне только перед войной. Сильнейшим потрясением были «Приключения Тома Сойера». «Гекльберри Финна» открыл я уже в эвакуации и в нем увяз. Почему-то принято думать, что это прямое продолжение «Тома Сойера». Но ведь только по сюжету — по сути дела, это книжка для взрослых, и очень грустная.

Детские же тонкие книжки с картинками — и в большом количестве (особенно много было тонких, весело оформленных выпусков серии «Книга за книгой») — помещались на стеллаже вместе с игрушками в «моей» комнате. Там стояли наши с мамой кровати (один в комнате спать я не мог — боялся), мой письменный столик с телефоном (!), поскольку в этой комнате он и до нас исторически существовал, диванчик, на котором спал мой кузен, часто у нас ночевавший. Был еще оставшийся у нас патефон, который не работал теперь уже никогда и лишь изредка заводился, в качестве механической бессмысленной игрушки. Вот и все. Был еще, конечно, зеркальный шкаф.

Игрушек, надо признаться, была тьма. Меня, конечно, баловали. Самолеты, автомобили и автомобильчики, дивной красоты пожарная машина с раздвигающейся (с большим трудом) лестницей — она жила у меня и после войны, до девяностых годов, пока не сгинула по чьей-то небрежности. Были солдатики, были и странные гуттаперчевые фигурки летчиков, называвшиеся у нас, естественно, «Чкалов, Байдуков и Беляков». Выбрасывать я ничего не хотел.

Самой большой драгоценностью была электрическая железная дорога, подаренная мне отцом. Она состояла из кольцом раскладываемых на полу рельсов (даже, кажется, с разъездом), пульта с кнопками, электровоза и нескольких вагонов: пассажирского, товарного, платформы, цистерны и опрокидывающегося вагона для угля. Сделаны они были как модели и вызывали восторг, почти чувственный. Но советские игрушки, нередко задуманные с тщанием и даже со вкусом, изготовлялись кустарно и действовали обычно из рук вон плохо или не действовали вовсе. В тоску и отчаяние приводила меня в детстве неспособность сложных механических игрушек работать. Либо не было батареек, либо отказывал трансформатор, либо внутри них ломалось что-то принципиально важное и навсегда. Так было и с железной дорогой. Чаще всего я просто любовался ею и мечтал: может, когда-нибудь поезд и сдвинется с места.

Я много и, случалось, серьезно болел. Мама лечила меня самозабвенно и весело, мне и в голову не приходило, что она за меня боится, — возможно, это меня и спасало.

Мы непрерывно играли во всевозможные игры, меня не ругали, болезни я и по сию пору вспоминаю как счастливейшее время. И надо полагать, это немало помогало мне в зрелые годы, болея, не впадать в уныние.

Когда у меня открылось нечто вроде детской чахотки (тогда был в моде забытый ныне диагноз «туберкулез желез»; считалось, что этому заболеванию подвержены все ленинградские дети) и наш любимый доктор Берлянд категорически заявил, что «г’ебенок тает», что у него «пг’еступная мать», что «г’ебенка» надо срочно отправить в туберкулезный санаторий, мама решила — откормит меня сама. Каждый день меня заставляли выпивать немыслимый напиток: какао, варенное на сливках, с куском масла и вбитым туда яйцом. На редкость гадко, вряд ли лучше рыбьего жира. Но пил — коктейль получил смешное название «какао-мокао-пи-пи-пи-пи-пи», под таким псевдонимом он проходил лучше. Через месяц доктор не поверил, что я обошелся без санатория.

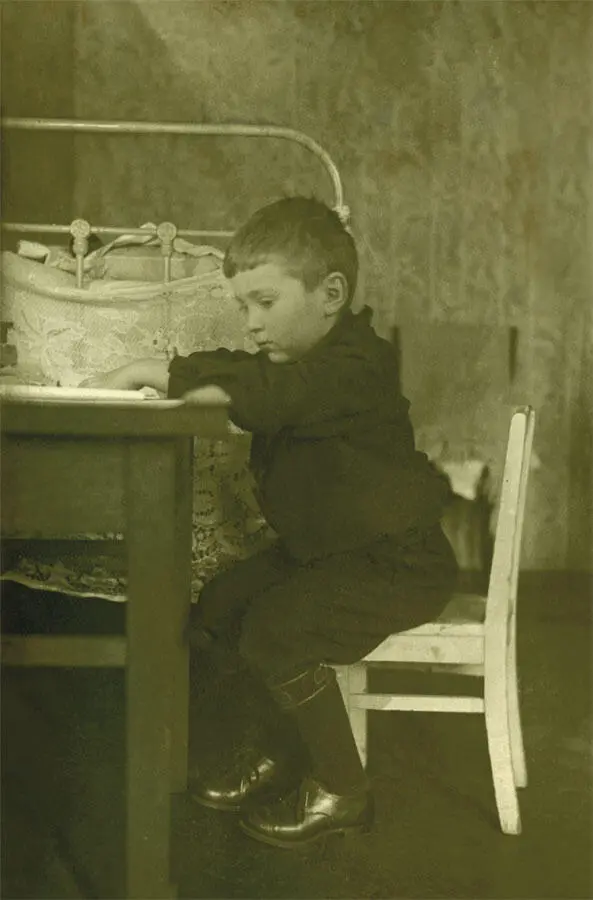

В комнате на Бородинской. 1939

Гости (взрослые) в нашем новом доме почти не бывали. Отец, хотя и был тогда ко мне привязан, приходил редко, я очень тосковал без него. Его счастливое умение, как тогда говорилось, «с песней по жизни шагать», способность крепко и спокойно стоять на земле — мне всего этого не хватало, сам я этих качеств так и не обрел. Был счастлив, если мы шли гулять, — все оглядывались, ведь орден Трудового Красного Знамени (отец получил его в начале 1939-го) на лацкане штатского пиджака был тогда похлеще, чем в более поздние времена — несколько звезд Героя. Милиционеры брали под козырек, мальчишки млели, и гордости и радости моим не было предела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: