Давид Шор - Воспоминания

- Название:Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты Культуры. Гешарим Иерусалим

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5–93273–078–1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Шор - Воспоминания краткое содержание

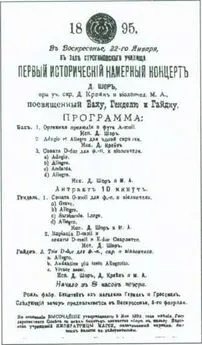

В качестве иллюстраций использованы материалы из архива семьи Шор, из отдела рукописей Национальной и университетской библиотеки Иерусалима (4° 1521), а также из книг

Lezekher hamusyqay vehamehanekh hadagul prof. Yhoshu’a Shor z”l. Holon, 1974 и

Hap’aut ‘al saf hamusyqah. Tel — Aviv, 1980.

Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я совершенно не помню всех подробностей моего поступления в консерваторию. Ко мне отнеслись очень хорошо, и я был принят к тому же профессору Беггрову, у которого учился брат Лев. В Петербургской консерватории профессор мог иметь старший и младший классы. Можно сказать, мне повезло: Беггров, по натуре мягкий и деликатный, был превосходным учителем. Он, видимо, любил педагогическую деятельность и занимался охотно и подолгу. Принадлежа к художественной семье, он тонко чувствовал искусство, и заниматься с ним было для меня счастьем. Совершенно не подготовленный предыдущими занятиями к систематической работе, я тем не менее старался изо всех сил угодить ему, и мы очень скоро как — то поняли друг друга. И я у него действительно успевал. Помню, что к концу второго года ученья он дал мне уже концерт Бетховена, ор. 15‑й с каденцией Рейнеке, и я очень недурно играл первую часть. Одновременно я посещал научные классы, и класс сольфеджио, и теории, в которых преподавателем был знаменитый А. И. Рубец. Комичная фигура типичного малоросса, человек ангельской доброты, Александр Иванович был нами всеми любим. Сколько он нашел талантов в своем Стародубе, откуда он был родом! Всех он на свой счет определял в консерваторию и заботился о них как о родных детях. О нем существует очень доброе воспоминание. Не могу сказать, чтобы мы очень слушались и чтобы теория усваивалась.

В научных классах я впервые попал в общество сверстников, мальчиков и девочек. Это совместное обучение развивало в нас рыцарские чувства. Все увлечения этого времени носили детский и невинный характер. Из всех учителей по научным предметах самое глубокое и теплое воспоминание осталось у меня об учителе словесности Петрове. Это был типичный представитель честного педагога, который даже в консерватории добивался отличных результатов. Суровый и добрый в одно и то же время, он был до щепетильности справедлив. У него не было любимцев, и он с одинаковой легкостью ставил пять последнему ученику и ноль первому, если они этого заслуживали. Своим предметом он нас чрезвычайно заинтересовывал, и многие из нас читали то, что он указывал. Домашние и классные сочинения должны были быть выполнены. За неподачу домашнего сочинения без уважительной причины получался ноль. За отсутствие на классном — то же самое. Редко кто пропускал у него: сначала потому, что боялись, потом потому, что уважали его. Он начал преподавать нам с третьего класса и сразу оказался полной противоположностью русскому учителю Григорьеву, который вследствие болезни был весьма раздражителен и часто весьма несправедлив. Я считаю, что многим в своем развитии обязан Петрову. Он возбуждал интерес к русской литературе. осторожно и бережно развивая вкус к лучшему в ней. Помню я однажды такой урок: он предложил всему классу выбрать какое угодно стихотворение и, выучив его наизусть, показать как его понимаешь, т. е. музыкально и со смыслом его продекламировать. Меня это очень занимало, и я очень усердно готовился к уроку. Выбрав не более не менее как монолог Бориса Годунова “Шестой уж год я царствую спокойно” [127], много волнений перенес я в тот день. Петров начал вызывать сначала девочек и тут же каждой ставил отметку. Долго чтение оценивалось единицей и двойкой, очень мало тройкой, и только одна удостоилась четверки. С мальчиками дело обстояло не лучше. Я по алфавиту был последним. До меня оценка все была невысокой, только передо мной товарищ и приятель мой Пешкау получил четверку. Очередь дошла до меня. Страшно волнуясь, я начал прерывающимся голосом свой монолог. Постепенно воодушевляясь, я в том месте, где Годунов говорит, что “молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца”, стал ударять себя в грудь и закончил монолог с большим подъемом. Наступила томительная пауза, после которой послышался голос Петрова: “Что же, поставим пять”. Какое — то совершенно особенное чувство глубокого удовлетворения охватило меня. Тут дело было не в пятерке, а в признании за мной способности понять и исполнить поэтическое произведение, да еще такого поэта, как Пушкин. Я долго не мог успокоиться. И мне все казалось, что какие — то новые горизонты раскрылись передо мной, тем более что в это время в моей душе происходил перелом: литература и поэзия привлекали мое вни мание не менее, а даже более музыки. Причина заключалась в том, что я попал в другие руки по музыке, и она постепенно теряла для меня свое обаяние, а окружающая жизнь, с которой мне пришлось близко познакомиться, громко кричала о бесполезности искусства и ненужности его и т. д. Нигилизм был тогда в полной силе. Мне казалось, что так какдеятельность, приносящая осязательную пользу, лучше музыкальной, и я стоял на перепутье, не зная, что предпринять. Но об этом необходимо подробно рассказать. А пока я кончу о Петрове.

Сама идея, заставить класс от времени до времени осмысленно произносить выученное стихотворение, кажется мне в высшей степени удачной. Особенно — скажу — в музыкальном учреждении, где необходимо научиться владеть всеми тонкостями оттенков, ценить паузы, знаки препинания, интонации голосаи т. д. Если всему этому научиться до тонкости на стихотворениях или даже на красивой прозе, то это несомненно может иметь большое значение для выразительного исполнения музыкальных произведений. Таким образом устанавливается глубокая связь между поэзией и музыкой, и одно помогает другому. Если из сотни читателей едва десяток добирается до настоящего смысла стихотворения и только единицы умеют его правильно и красиво произносить, то ясно, насколько дело обстоит хуже с музыкой. Анализируя стихотворения, разбираясь во всех их тонкостях, мы несомненно помогаем и музыке.

В этом смысле попытки Петрова имели огромное значение. Правда, он исходил не из музыкальных соображений, а из чисто литературных, но этим можно иначе воспользоваться для специально — музыкальных целей. Помню я также и сравнение двух одинаковых по теме стихотворений: подробный анализ “Пророков” Пушкина и Лермонтова. Помню, как поразил меня окончательный вывод. Стихотворение Лермонтова сильнее и лучше. В музыке мы найдем сотни таких примеров, особенно в песнях и романсах, где музыка на один и тот же текст чрезвычайно разнообразна. И не всегда самый гениальный композитор бывает прав (“Миньона” Гете — музыка Бетховена, Шуберта, Шумана, Гуго Вольфа, Чайковского, Метнера). Все эти попытки Петрова показывают, какой это был вдумчивый и славный педагог и как мы многим ему обязаны. Он так себя поставил в классе, что малейшее внимание с его стороны необычайно ценилось. Поэтому понятно, как я был счастлив, когда по окончании научных классов получил от него в подарок его хрестоматию, которую долго берег. Он, вероятно, давно умер, так как уже в начале 80‑х годов был немолодым. Пусть мои запоздалые воспоминания и сердечная благодарность явятся венком на могилу славного, честного, благородного старого учителя, воспоминание о котором и сейчас живо в моей душе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: