Валентин Бажанов - Николай Александрович Васильев (1880—1940)

- Название:Николай Александрович Васильев (1880—1940)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005953-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Бажанов - Николай Александрович Васильев (1880—1940) краткое содержание

Книга рассчитана на читателей, интересующихся развитием науки.

Николай Александрович Васильев (1880—1940) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот та местность, которая всего лучше запечатлелась в моей памяти и которой я много обязан как месту, где я много передумал и перечувствовал».

В дневник Коля заносит не только свои воспоминания и впечатления, но и краткое содержание наиболее интересных из прочитанных им книг. Так, в дневнике нашли отражение «Египет» А. Андриевского, «До Потопа» Ш. А. Рони, «Кожаный чулок» Ф. Купера, «Степные разбойники в Техасе» и «Всадник без головы» Майн Рида, «Отроческие годы Пушкина», «Юношеские годы Пушкина» В. П. Авенариуса, «Самозванец» Н. И. Костомарова, «Царь Эдип» Софокла, «Божественная комедия» А. Данте, а также многие произведения Гёте, Беранже, Боккаччо. Николай увлекался биографиями Т. Карлейля, А. Линкольна, П. Абеляра.

В 1893 г. записи в дневнике приобретают новые элементы, связанные с размышлениями философского характера, конспектами по истории философии. В первые дни января 1894 г. Николай, например, записывает, что часто гуляет по Казани, и прибавляет: «Кто любит гулять, тот любит и путешествовать, потому что прогулка представляет путешествие в миниатюре. . . Любить природу — большое благо; без этого всякий поэт останется жалким рифмоплетом, всякий художник — простым копиистом. Изучай ее, находи в ней удовольствие — и ты не будешь знать, что такое скука. На сердце делается отраднее: всякая печаль проходит. . . Человек состоит из тела и души, находящихся в самой тесной связи. Одни занятия наукой не могут быть полезны; необходимо также упражнять и тело.

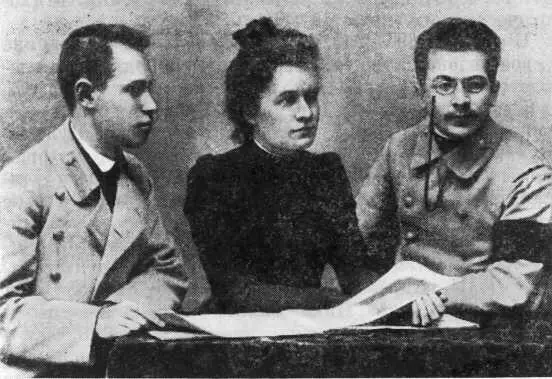

Н. А. Васильев с друзьями

Отличным средством для этого служит прогулка, наблюдение природы. Упражняя тело, она упражняет и ум, развивая наблюдательность и, кроме того, приобретая много новых сведений. Один из семи древних мудрецов сказал: „Познай самого себя”. Но человек состоит в такой тесной связи с природой, что, познавая природу, познает себя».

Несколько дней спустя в дневнике появляется следующее рассуждение: «Сколько невидимого для человеческого глаза! Эфир перерезывают волны, возбуждающие в нас чувство света, воздух — волны, возбуждающие звук. Но то, что невидимо для чувств, постигается умом. Только тогда можно понять устройство вселенной, когда отбросишь впечатления, производимые различными действиями, и положишься только на науку (на опыт и умозаключения)».

Постепенно в юноше пробуждается серьезный интерес к философии. Об этом, в частности, свидетельствуют его сочинения, например, на тему «Политическосоциальные воззрения и влияние Карлейля на общество», подробные конспекты по истории древней и новой истории, философии. В это же время Николай анализирует пьесы А. Н. Островского, причем обсуждает их с точки зрения социального звучания, психологических особенностей героев.

В январе 1894 г. Н. Васильев выражает в дневнике и свое недовольство гимназическими порядками и преподаванием. Заболев, Николай не посещает гимназию, однако, замечает он, «время. . . провожу отлично и очень рад, что не вижу этого „желтого дома на Булаке” (Булак — протока к озеру Кабан в Казани, которая дала название улице. — В. Б.) с сумасшедшими учителями сумасшедших учеников. Жаль только, что не могу ходить на каток, который я теперь самым искренним образом полюбил. . . Подавляюще действует в гимназии. . . мертвящая скука в классе. . .» Прочитав работу Н. И. Кареева «Письма к учащейся молодежи о самообразовании», Николай пишет в дневнике о своем неудовлетворении ее содержанием.

Н. Васильев начинает серьезно заниматься психологией и логикой. Он делает подробные выписки из психологических книг, конспектирует труд М. И. Владиславлева «Логика», причем особенно детально анализирует простой категорический силлогизм, его фигуры и модусы. В дневнике появляется раздел «Размышления из области философии», где Николай рассуждает об «удовольствии и эмоциях», набрасывает основные мысли к «критике этических воззрений Толстого», весьма обстоятельно излагает задачи «рациональной этики и социологии». Таким образом, в 1894 г. достаточно отчетливо определяется круг интересов будущего ученого. «Вопросы, которые меня теперь занимают, — писал он в те дни, — вопросы самые философские». Об этом говорят и заголовки его дневниковых сочинений: «Этика и социология», «Что такое философия?».

Юношу глубоко тронул роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Он считает, что это произведение напрасно в насмешку называют «дамским» романом. «Серьезнее романа, — замечает Н. Васильев, — я не читал. Левин — это мое зеркало и многих русских людей с сомнениями, чтением философии, мечтами об устройстве лучшей жизни и многим другим. Под влиянием этого романа и у меня начинается поворот к Левину. . . Левин — это олицетворение всех будущих мыслей Толстого. . . Толстой и как мыслитель, и как художник произвел на меня большое впечатление. И хотя я и хотел опровергнуть его и написал даже статью „Критика этических воззрений Толстого”, но писать не могу: мне мерещатся слова Толстого о том, как все стараются оправдать царствующее учение мира сего. Может быть, это несправедливо, но логика моя поражена и я ничего не могу сделать. Подожду». Почти двадцать лет спустя, в 1913 г., Н. А. Васильев опубликует статью «Логический и исторический методы в этике (Об этических системах Л. Н. Толстого и В. С. Соловьева)», которую, по-видимому, можно считать зрелым отголоском его юношеских дум.

Здание гимназии, в которой учился Н. А. Васильев

В дневнике Н. Васильева имеется незавершенное изложение вопроса «История: как «борьба классов».

В 1897 г. он вводит в дневнике новую рубрику «Математическая логика», в которой подробно конспектирует статью Ч. Пирса по логике отношений в журнале Monist за тот же самый год [106].

В 1898 г. Николай Васильев окончил Вторую казанскую гимназию. Оценки у него в аттестате — ровные, четверки и пятерки (знания по логике оценены на четыре) [30, ф. 977, оп. Л/д, д. 33422, л. 4].

Итак, уже на школьной скамье выявились глубокие научные интересы Н. Васильева в области философии, логики, психологии. Поскольку и прадед (И. М. Симонов), и дед (В. П. Васильев), и отец (А. В. Васильев) Николая вели интенсивную научную деятельность, то в семье царила творческая атмосфера, предрасполагавшая к тому, чтобы посвятить свою жизнь науке. В семье Васильевых активно обсуждались проблемы как естественного, математического, так и гуманитарного знания, что способствовало формированию у Николая самых разносторонних интересов.

Н. Васильева привлекали дисциплины, которые преподавались на историко-филологическом факультете университета. Желая после школы посвятить себя психологии и сознавая, что для серьезных занятий этой наукой необходимо знание физиологии, невропатологии, психиатрии и других медицинских дисциплин, он в августе 1898 г. поступил на медицинский факультет Казанского университета [36]. Во время обучения в университете Н. Васильев продолжал занятия философией и психологией. В частности, в дополнение к традиционным медицинским курсам он слушал курс философии [30, ф. 977, он. Л/д, д. 33422, л. 3]. В июне 1904 г. Н. Васильев окончил медицинский факультет, причем «весьма удовлетворительно» сдал испытания в медицинской испытательной комиссии, получив диплом лекаря «с отличием» [Там же, л. 34], и был записан в запас чиновником медицинского ведомства по Казанскому уезду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: