Саймон Шама - Глаза Рембрандта

- Название:Глаза Рембрандта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:2017

- ISBN:978-5-389-13202-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Саймон Шама - Глаза Рембрандта краткое содержание

Глаза Рембрандта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Искусствоведы горячо спорили по поводу того, какая именно стадия художественного процесса запечатлена на картине «Художник в мастерской». Некоторые утверждали, что это мгновение первоначального замысла, озарения, предшествующее первому мазку, нанесенному на деревянную панель. Другие же настаивали, что поскольку художник держит маленькие кисти и муштабель, употребляемый живописцами, когда они прописывают детали, в качестве опоры для руки (на манер бильярдного «мостика»), то перед нами краткий перерыв в завершающем этапе работы, а художник отошел от картины на несколько шагов и в задумчивости размышляет, не притронуться ли к картине кистью здесь или, может быть, там [35]. Однако это не жанровая сценка, не моментальный снимок повседневной жизни молодого Рембрандта, работающего до изнеможения. Это краткая грамматика живописи, описывающая ее существительные и глаголы, это взгляд на живопись, со всеми ее хитроумными приемами и чудесной магией, как на призвание и труд, тяжкую работу и полет фантазии.

Руки Рембрандта, физический инструмент его искусства, сжимают палитру и кисти, его мизинец плотно обхватил муштабель. На его лоб и щеку падает тень, возможно выдавая в нем очередного пленника поэтической меланхолии, родственного по духу не только мрачноватому Гюйгенсу, но и самому знаменитому меланхолику – Дюреру [36]. Нижняя часть его лица освещена ярче, но недостаточно, чтобы, разглядывая ее, судить о характере художника. Это отличительная особенность Рембрандта, он и впоследствии будет наслаждаться, меняя лица, обличья и маски на каждом новом офорте: в понедельник он нищий, во вторник – мужлан, в среду – трагический актер, в четверг – шут, в пятницу – святой, в субботу – грешник. Но сегодня воскресенье. А в воскресенье лицедей отменил дневной спектакль. Его лицо – книга за семью печатями. На нем нет глаз.

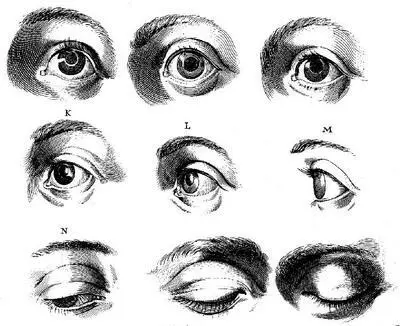

Судя по «сводам образцов», учебникам рисования для начинающих, впервые появившимся в Италии в XVI веке и вскоре заимствованным и приспособленным для своих нужд голландцами, простейшим заданием, которое давали ученикам в мастерских, было нарисовать человеческое лицо. В конце концов, даже маленькие дети инстинктивно изображают человеческую голову в форме яблока или яйца, так что первое задание будущих живописцев недалеко ушло от детских опытов. Задачей наставника было развить и воспитать инстинктивное ви́дение. Поэтому младшим ученикам предлагалось нарисовать овал, затем разделить его пополам вдоль, а потом разделить пополам еще раз, но уже поперек. На этой простейшей «сетке координат» затем аккуратно распределялись черты: в центре – переносица, по бокам перекрестья – брови. Но когда ученику, ребенку или взрослому, давали задание нарисовать конкретную черту лица, неукоснительно, неизменно, начинали с глаза. «Первым делом следует учиться изображать белки глаз», – писал Эдвард Норгейт в своей книге «Miniatura», вторя бесчисленным рисовальным «сводам образцов» [37]. На гравюре конца XVI века из «свода образцов», выполненной Яном Баптистом Коллартом, предстает мастерская живописца, в которой кипит работа: сам художник пишет святого Георгия, ученик постарше рисует натурщицу, а самый младший пристроился в сторонке и копирует целую страницу одних только глаз. Это глаза, как их требовало изображать классическое искусство, – европейские миндалевидные глаза, соответствующие строгим эстетическим канонам, и перерисовывать их следовало, не упуская ни роговицу, ни радужную оболочку, ни зрачок, ни напоминающий цветочный бутон узелок слезной железы во внутреннем уголке, ни розовую завесу века, ни пушистый веер ресниц, ни надменно изогнутые брови. Глаз надлежало изображать в мельчайших деталях, а от этих деталей и соотношения между ними в свою очередь зависела интерпретация создаваемого характера, власть тех или иных страстей над персонажем картины. Зрачок, расширенный настолько, что, кажется, его кромешная мгла вот-вот поглотит всю радужную оболочку, свидетельствовал об одном темпераменте, опущенное верхнее веко – о совершенно другом. Глаз, в котором различима лишь белая склера, а радужная оболочка и зрачок сократились до размеров булавочной головки, позволял представить ужас, крайнее изумление или дьявольскую ярость. Карел ван Мандер, автор первого голландского пособия для художников, включавшего длинную дидактическую поэму, напоминал читателям, что адский перевозчик душ умерших Харон (ван Мандер мог бы привести в качестве примера и всю его демоническую свиту) на фреске Микеланджело «Страшный суд» показан именно с обезумевшим, исполненным ярости взором, как предписывал изображать его Данте: «И вкруг очей змеился пламень красный» [38]. Для ван Мандера глаза были «зерцалом духа», «окнами души», но также «обителью желания, посланцами страстей» [39]. В 1634 году Генри Пичем, не жалея усилий, убеждал читателей, что

«великого искусства требует изображение Ока, дающего, либо матовостию и тусклостию своей, либо живостию выражения, представление о самом душевном строе своего обладателя… Примером сего может служить графический портрет шута или идиота, характер коего художник показывает посредством прищуренных глаз, морщинок, расходящихся от смеха от уголков оных к вискам, а также рта, столь широко разинутого от смеха, что виднеются зубы. Напротив, достойного, богобоязненного отца семейства должно изображать с выражением лица одновременно возвышенным и смиренным, и на созерцателя он должен устремлять взор торжественный и строгий, коего художнику надобно добиваться, закрывая верхним веком бо́льшую часть глазного яблока. Таковой взор есть свидетельство сдержанности и трезвости натуры…» [40]

Гравированные образцы глаз из учебника Криспейна ван де Пассе «Van ‘t ligt der teken en schilderkonst» («О блеске и великолепии рисования и живописи»). Амстердам, 1643. Колумбийский университет, библиотека Эйвери, Нью-Йорк

Поэтому глаза следовало изображать с чрезвычайным тщанием. Так, нельзя было писать белки глаз чистыми, несмешанными свинцовыми белилами, поскольку в таком случае око представало тусклым, словно в начальной стадии катаракты; напротив, в свинцовые белила надлежало добавлять малую толику черной краски. Точно так же зрачок никогда не писали одним лишь черным, но всегда добавляли коричневую умбру с примесью сажи и совсем крохотной – белил, а для темной радужной оболочки использовали ламповую копоть и чуть-чуть яри-медянки [41]. Такая незначительная деталь, как едва заметный световой блик, помещенный на зрачке, либо на радужке, либо на обоих, в зависимости от размера, формы и угла отражения могла придать портретируемому вид радостный или безутешный, похотливый или надменный.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джек Вэнс - Глаза другого мира [Глаза верхнего мира, Глаза чужого мира]](/books/119084/dzhek-vens-glaza-drugogo-mira-glaza-verhnego-mira.webp)