Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Название:Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0853-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» краткое содержание

Его триумфы вошли в легенду. Его «Наука побеждать» стала настольной книгой любого офицера. Его имя навеки вписано в святцы русской воинской славы. В его честь наречен высший полководческий орден СССР. Национальный герой, Генералиссимус Российской империи, граф Рымникский, князь Италийский, не просто гений, а Бог войны, Александр Васильевич Суворов подавил Польский мятеж и Пугачевский бунт, разгромил турок и стал единственным военачальником, сумевшим несколько раз подряд разбить революционную французскую армию. Легендарным переходом его «чудо-богатырей» через Альпы восхищались даже враги. А его афоризмы стали заветом на все времена:

«Мы Русские – какой восторг!», «Мы Русские! С нами Бог!», «Мы Русские – враг пред нами дрожит!»

Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Массена попытался организовать преследование русской армии. Но переход через Панике надёжно прикрывали ощетинившиеся войска Багратиона. У Глариса семитысячный французский отряд атаковал Багратионов арьергард. Ожесточённая штыковая атака отбросила французов. Багратион приказал преследовать их до Глариса – это была победа, вырванная зубами, на отчаянии. Ни артиллерии, ни патронов у Багратиона не было. Стремительная атака охладила пыл французов: дальнейших попыток преследования не было.

Суворов и в сложнейшем положении, когда главной задачей стало сбережение войска и уход от смертельной опасности, оставался приверженцем войны наступательной, он смело бросает свои войска на неприятеля и по-прежнему использует «фурию» штыковой атаки. И в Альпах подтвердилась мысль Дениса Давыдова: «Он предал анафеме всякое оборонительное, ещё более отступательное действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы, действовал не иначе как наступательно».

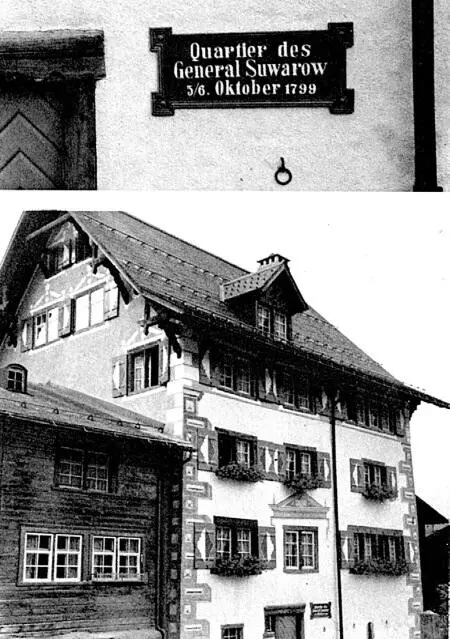

В этом доме в Эльме (Швейцария) останавливался Суворов 5–6 октября 1799 года, о чём и гласит мемориальная доска

В авангарде пробивался по узкой дороге через хребет Рингенкопф (Панике) отряд Милорадовича, за ним медленно – отнюдь не привычными солдатскими шагами – шли остальные части, шёл Суворов, изображавший для солдат неунывающий вид. Разобравшись с противником, брёл вслед армии арьергард Багратиона. Шли весь день 24 сентября. В ночь на 25-е Суворов основные силы расположил в деревушке Эльм – на краткий беспокойный отдых. В 2 часа ночи армия продолжила поход, чтобы 25 сентября встретить последние нечеловеческие испытания.

Спуск с вершин хребта был кульминацией последнего перехода и очередным страшным испытанием. Погибали последние лошади и мулы. Люди оказались крепче лошадей, крепче металла. Много лет спустя в русской армии ходили рассказы о том, как Суворов, увидев своих голодных солдат, хлебающих ложками воду из горной речки, спросил у них: «Что, братцы, хлебаете?» «Альпийский суп», – хмуро ответили старики. Тогда фельдмаршал достал свою ложку и присоединился к ним, нахваливая альпийский суп. После этой трапезы Суворов с таинственным выражением лица прижал палец к губам и прошептал: «Ребята, тут в двух переходах от нас французишки засели. У них там всего напечено и наварено. К утру там будем – всё наше будет. Только чур – молчок!»

Израненные полки продвигались вперёд. В Альпах были минуты, когда уныние охватывало даже видавших виды чудо-богатырей. Тогда, вспомнив свою капральскую службу, Суворов весело пел: «Что девушке сделалось? Что красной случилось?..» Русская песня взметнулась над Европой.

Милорадович с авангардом был в Паниксе в ночь на 26 сентября. Все войска сосредоточились у деревни Панике к концу дня. Перед этим главные силы Суворова заночевали на холодных вершинах. После короткого отдыха армия двинулась к Иланцу, где расположилась на ночлег. В Иланце войскам удалось обогреться, обсушиться после горных переходов и кое-как подлатать платье и давно обветшавшую обувь. 27-го Суворов был уже в городе Кур, где наконец дал израненным войскам двухдневную передышку. Получив кое-какой провиант, армия двинулась по Рейнской долине и 1 октября прибыла к городу Фельдкирху. Под Фельдкирхом Суворов приказал разбить лагерь. Этот день считается окончанием Швейцарского похода. «Русский штык прорвался сквозь Альпы». «Орлы русские облетели орлов французских» – всё так.

Один из первых письменных рассказов о походе предназначался не кому-либо из влиятельных столичных вельмож, а косвенно подчинённому… Флотоводец Ушаков в Италии не только разбивал неприятеля на море, но и применял десант, по-суворовски штурмовавший вражеские укрепления. По указанию Суворова, в марте – апреле 1799 года адмирал Ушаков отправил в поход отряд из восьми кораблей под командованием контр-адмирала П. В. Пустошкина. Отряд действовал в районе Анконы, блокируя действия французских и итальянских корсаров, а также десантными операциями освободил от французов несколько местечек на северо-восточном побережье Италии. Отряд Пустошкина блокировал с моря Геную, лишив французов возможности снабжать армию за счёт морских перевозок. Суворов чувствовал поддержку флота и проникался всё большим уважением к Ушакову. В октябре 1799 года Суворов в знак особой приязни послал адмиралу Ф.Ф. Ушакову подробный письменный рассказ о Швейцарском походе: «Выступи из Италии, проходили мы неприступные места чрез швейцарские горы, где всюду неприятеля поражали, и даже когда Массена атаковал задние войски наши, был от Розенберга разбит, потеряв разноместно в горных сражениях убитыми: генерала Легурье, разных чинов свыше 4000, да в плен нам доставшихся: генерала Лекурба, троих полковников, 37 штаб и обер-офицеров и нижних чинов 2778,11 пушек и одно знамя. Ваше высокопревосходительство о сём извещая, посылаю полученные мною на имя ваше пакеты и всевысочайший рескрипт, при котором препровождается сабля турецкому капитану Зеллеру, другой со вложением именных высочайших грамот и три из Государственной военной коллегии указа». Извечные противники Суворова, турки, в той кампании были союзниками России. Напомним читателям, что фамилия Лекурба упомянута Суворовым по ошибке, вместо другого пленённого французского генерала.

Тот не велик еще, кого таковым почитают.

Тот не тонок, кто слывет тонким.

Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер.

А. В. СуворовДлинная (хотя и весьма беглая: сражений за две недели похода было немало!) реляция Суворова о Швейцарском походе была читана в высочайшем присутствии при благодарном молебствии.

Из России приходили лестные для Суворова новости. Павел повелел: «В благодарность подвигов князя Италийского графа Суворова-Рымникского… гвардии и всем Российским войскам даже в присутствии Государя отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе Его Императорского Величества». Этот указ стал предвестием нового производства – в генералиссимусы. 28 сентября 1799 года Суворов получает этот – высший – воинский чин. Военная коллегия получила Высочайшее Повеление вести переписку с генералиссимусом «сообщениями, а не указами»; Высочайше повелено в храмах Российской империи провозглашать «многие лета» генералиссимусу сразу вслед за «многие лета» императорской фамилии. Вот она, кульминация суворовской славы. Павел объявил конкурс на прижизненный памятник генералиссимусу Суворову (итогом конкурса стала работа скульптора Козловского, установленная на Царицыном лугу, увы, после смерти Суворова и гибели Павла, в 1801 году).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: