Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Название:Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0853-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсений Замостьянов - Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» краткое содержание

Его триумфы вошли в легенду. Его «Наука побеждать» стала настольной книгой любого офицера. Его имя навеки вписано в святцы русской воинской славы. В его честь наречен высший полководческий орден СССР. Национальный герой, Генералиссимус Российской империи, граф Рымникский, князь Италийский, не просто гений, а Бог войны, Александр Васильевич Суворов подавил Польский мятеж и Пугачевский бунт, разгромил турок и стал единственным военачальником, сумевшим несколько раз подряд разбить революционную французскую армию. Легендарным переходом его «чудо-богатырей» через Альпы восхищались даже враги. А его афоризмы стали заветом на все времена:

«Мы Русские – какой восторг!», «Мы Русские! С нами Бог!», «Мы Русские – враг пред нами дрожит!»

Генералиссимус Суворов. «Мы русские – враг пред нами дрожит!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

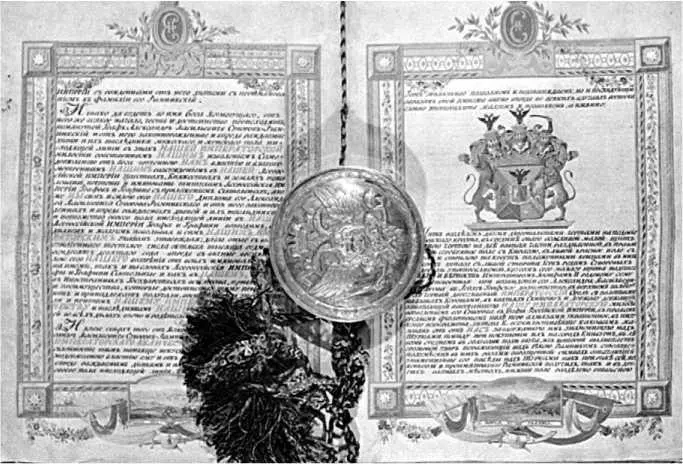

Это одна из последних реляций нетитулованного дворянина Александра Суворова. Вскоре после Рымникского сражения он будет подписываться уже графским титулом. Титул он взял с боем – и дорожил им безо всякой иронии. Граф Рымникский! За Рымникскую победу его наградили по достоинству. Суворов стал графом двух империй: Российской и Священной Римской германской нации. Принял полководец и бриллиантовые знаки ордена Св. Андрея Первозванного, и шпагу, осыпанную алмазами, с надписью: «Победителю визиря»… Главной наградой был орден Св. Георгия I степени. Это не кто иной, как князь Таврический настоял на таком признании заслуг Суворова. Императрица в те дни писала Потёмкину: «Хотя целая телега с бриллиантами уже накладена, однако кавалерьи Егорья большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин». Суворов отреагировал на награды очень эмоционально. Биографы любят цитировать простодушно восторженное письмо новоявленного графа дочери – отныне «графинюшке двух империй»: «Слышала, сестрица, душа моя, ещё от великодушной матушки рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первой класс св. Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце! Чуть, право, от радости не умер!». Кому-то эти излияния покажутся донельзя сентиментальными. Но попытаемся освоиться в контексте.

Грамота о пожаловании Суворову в 1789 году графского достоинства Российской империи и наименования Рымникский

У Суворова было много – не сосчитать! – серьёзных обид на судьбу, на придворную недооценку его боевых заслуг. И немало новых обид ждало его за очередными поворотами судьбы. Но он умел, как ребёнок, радоваться монаршим милостям, умел воспринимать награды и похвалы как карт-бланш на новые, ещё более весомые подвиги.

Через полтора века Маршал Советского Союза Соколовский скажет о Рымникской победе: «В этом сражении наиболее полно проявились черты мастерства Суворова: всесторонняя оценка обстановки, решительность, быстрота действий, внезапность и неограниченное влияние полководца на войска».

Если бы союзные армии Потёмкина и Лаудона развили суворовские победы задунайским наступлением – войну можно было бы со славой завершить в том же году. Но главнокомандующие были далеки от суворовской стремительности. И всё-таки суворовские победы не пропали даром, изменив соотношение сил в войне. Теперь инициатива была в руках союзников. Можно вспомнить почти бескровное взятие русскими войсками Кишинёва, Аккермана и Аджибея, а австрийскими – Белграда и Бухареста. Эти успехи были прямым следствием Фокшан и Рымника. Суворов повторил подвиг Румянцева 1770 года, когда в одно лето Пётр Александрович трижды разбил крымчаков и турок в районе Кагула… К тому же Александр Васильевич спас честь Австрии.

Рисунок Николая Самокиша

Впрочем, идиллический роман двух империй оказался недолгим. В начале 1790 года умер император Иосиф Второй; Суворов всегда почитал этого монарха. Преемник Иосифа на венском престоле – император Леопольд – не был сторонником энергичных боевых действий против Турции. Он затеял секретные переговоры с Пруссией, которая, вместе с Британской империей, находилась в тайном антироссийском союзе. Суворов зимовал в Бырладе, в бездействии, вникая в хитросплетения международной политики и упражняясь в дипломатии. Так, он на турецком языке завёл переписку с пашой, командиром Браиловского гарнизона. Под воздействием словесных маневров Суворова паша был готов сдать крепость после лёгкого формального сопротивления, согласился пойти на эдакий «договорный матч». Позже корпус Суворова был переведён на левый берег Серета, в Герлешти. В середине года Австрия вышла из войны. Прочувствованное прощальное письмо написал Суворову боевой товарищ – принц Кобургский: «Ничто не опечаливает меня столько при моём отъезде, как мысль, что я должен удалиться от вас, достойный и драгоценный друг мой! Я познал всю возвышенность души вашей… Судите сами, несравненный учитель мой, сколько сердцу моему стоит разлучиться с мужем, имеющим толикие права особенное моё уважение и привязанность… Вы останетесь навсегда дражайшим другом, которого ниспослало мне небо, и никто не будет иметь более Вас прав на то высокое почитание, с коим я есмь…».

Так и останется их дружба в истории образцом воинского дружества.

Фортуна имеет глаза на затылке,

власы короткие, полет ее молниеносен:

упустишь раз – не поймаешь.

А.В. СуворовРоссия во многом была для Европы всё ещё «терра инкогнита». Совместные с австрийцами маневры и бои привлекли внимание европейских комментаторов к русской экзотике. Австрийский офицер, участник сражения при Рымнике, вспоминал о тех боях: «Как ни хороши наши люди, но русские ещё превосходят их в некоторых отношениях. Почти невероятно то, что о них рассказывают. Нет меры их повиновению, верности, решимости и храбрости. К этому ещё присоединяется крайне воздержанный образ жизни этих людей. Непостижимо, какою пищею и в каком малом количестве питается русский солдат и как легко переносит, если не получает оной целый день. Это не мешает ему идти 12 и 14 часов кряду и, кроме того, переносить всякую невзгоду без ропота.

Пехота главным образом составляет силу русской армии. Особенность её составляет то, что она всегда чисто и щегольски одета и даже, можно сказать, убрана. Когда она идёт против неприятеля, то одета щеголеватее, чем наши войска на плац-параде. У каждого солдата галстух и манжеты чисто вымыты и каждый из них смотрит щёголем. Но при атаке снова вполне делается скифом. Они стоят, как стена, и всё должно пасть пред ними. Атака малого лагеря (у Тыргокукули), которую генерал Суворов выпросил произвести со своими войсками, была произведена с ужасным, диким хохотом, каким смеются Клопштоковы черти. Слышать, как такой хохот подняли 7000 человек, было делом до того новым и неожиданным, что наши войска смутились, однако, вскоре снова пришли в себя и с криками: «Виват, Кобург!» и затем «Виват, Иосиф!» двинулись против турок.

Если наша пехота должна уступить преимущество русской, то русские напротив отдают предпочтение нашим гусарам перед своими казаками. Хотя казаки и крайне храбры, но атакуют не в сомкнутом порядке, как наши гусары, которые этим легче опрокидывают неприятеля. Поэтому Суворов всегда требовал от нас гусаров к своей пехоте» [3] Цит. по: Лопатин В. С. Жизнь Суворова, рассказанная им самим и его современниками. М., Терра. 2001. С. 255.

.

Интервал:

Закладка: