Михаил Кулль - Этот мой джаз

- Название:Этот мой джаз

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Книга-Сефер

- Год:неизвестен

- ISBN:978-965-7288-34-4-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кулль - Этот мой джаз краткое содержание

С появлением московских джазовых кафе при малейшей возможности Михаил Кулль играл там. В 1964 году с собственным квартетом кафе , где играл два с половиной года. В 1967 году в квинтете с двумя тромбонами (М.Царев и И.Заверткин) участвовал в фестивале . В Израиле продолжал играть джаз в собственном квинтете, с которым принимал участие в 8 ежегодных джазовых фестивалях в Иерусалиме.

Увлекшись фотографией со дня рождения сына (1959 год), не выпускал фотокамеру из рук на всех значительных джазовых мероприятиях, поэтому собрал уникальный фотоархив, малая часть которого представлена в книге жизни В 2009 году вышла книга воспоминаний Михаила Кулля . Отдавая джазу большое время, Михаил всегда оставался музыкантом-любителем, одновременно работая в НИИ, где стал кандидатом технических наук, был награжден правительственными наградами и удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР.

Этот мой джаз - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

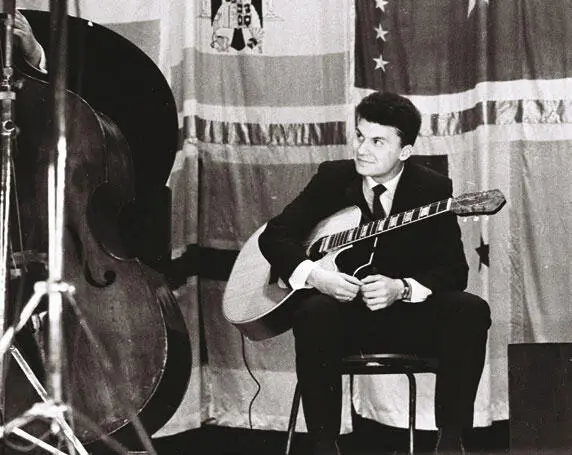

Алексей Кузнецов

Леонид Гарин

Трио Игоря Бриля

Квартет Николая Громина

Сергей Березин и Юрий Чугунов

Алексей Козлов

Секстет Михаила Царева

Секстет Георгия Гараняна

Евгений Геворгян и Юрий Нижниченко

Секстет (диксиленд) Владислава Грачева

«Джаз–66»

Идя по уже более-менее проторенному пути, организаторы фестиваля – Московский Союз композиторов и МГК ВЛКСМ – в 1966 г. одарили московских любителей джаза большим праздником, проходившим в течение трёх вечеров во вполне приличном для такого рода концертов зале Дворца культуры Московского института инженеров транспорта (ДК МИИТ). Участников фестиваля было примерно в полтора раза больше, чем на «Джаз-65». В их числе уже было два биг-бэнда – оркестр Вадима Людвиковского и «ВИО-66» Юрия Саульского. Состав жюри увеличился с 15 до 19 членов, в числе «нововведённых» были легенды довоенного советского джаза – Леонид Утёсов и Эдди Рознер. От Юрия Саульского к Андрею Эшпаю перешла должность зам. председателя жюри (забегая вперед на много лет, отмечу, что Андрей Яковлевич Эшпай продолжал демонстрировать свою приверженность джазу, став через 12 лет председателем оргкомитета московского фестиваля «Джаз-78» – первого после десятилетнего перерыва). Любопытен даже такой факт: тираж типографски напечатанной программы был 2000 экземпляров – по сравнению с 1500, выпущенных годом раньше. Всего выступило 16 московских составов, включая два упомянутых биг-бэнда, и трио Юрия Ветхова из Казани. Заявленные в программе ленинградцы – диксиленд «Нева» Всеволода Королёва и квинтет Геннадия Гольштейна – на фестивале не появились, отложив свой успех у московской аудитории на следующий год, «если ветра не будет».

В этот раз пресса расщедрилась: уже примерно через неделю после фестиваля в газете «Московский комсомолец» появилась статья («заметки», как назвали ее авторы Ю. Протасов и В. Проталин) под заглавием «Джаз-66. Поиски, находки, просчёты». Просто так признаться в симпатии к джазу и мероприятию, видимо, было невозможно: заголовок сразу настраивал на критический подход. Об авторах известно лишь следующее: « Валентин Проталин… писатель, публицист…. в шестидесятые годы работал в редакции газеты «Московский комсомолец», чьи публикации по литературе и искусству неизменно вызывали тогда активнейший читательский интерес ». В короткой аннотации заметки, помещенной на первой полосе газеты, перечислены все дипломанты фестиваля – коллективы, отдельные исполнители, «новые произведения молодых композиторов» и аранжировки.

Если судить по количеству дипломов – как «командных», так и «личных» – наиболее успешно выступили «КМ-квартет» (саксофонист Владимир Сермакашев, пианист Вадим Сакун, контрабасист Андрей Егоров, барабанщик Валерий Буланов), квинтет тромбониста Константина Бахолдина (с Алексеем Зубовым на саксофоне, Борисом Фрумкиным на фортепиано, контрабасистом Адольфом Сатановским и барабанщиком Александром Гореткиным), трио Германа Лукьянова (с пианистом Леонидом Чижиком и барабанщиком Владимиром Васильковым), квартет Георгия Гараняна (саксофон) и Николая Громина (гитара) с теми же Сатановским и Гореткиным, а также квартет пианиста Владимира Кулля (гитара – Алексей Кузнецов, бас – Владимир Смоляницкий, ударные – Владимир Маганет). Впрочем, жюри было довольно щедрым в раздаче дипломов. Из примерно 70 участников (не считая оркестров Юрия Саульского и Вадима Людвиковского) отмечено было 16 исполнителей – в основном, лидеры составов и музыканты, уже утвердившиеся в качестве лидеров московского джаза первой половины шестидесятых; плюс семь дипломов за композиции и аранжировки.

Но один из упреков авторов статьи в «МК» к «более чем полутора десяткам коллективов» – это «репертуарные просчёты»: « всего шесть аранжировок произведений советских композиторов. Еще меньше тем взято из русского музыкального фольклора. Все это лишает молодёжный джаз своеобразия, национального колорита. А это досадное обстоятельство».

Обратимся опять к цифрам – естественно, ориентируясь на заявленную участниками программу выступлений. Композиций на основе произведений советских композиторов было 10 (отличие незначительное; можно допустить, что не всё заявленное было исполнено). Зато из примерно 75 номеров (некоторые были многочастными) не менее половины составляли сочинения участников ансамблей, причем три состава исполнили только сочинения своих лидеров: трио Евгения Геворгяна, квартет Владимира Сермакашева – Вадима Сакуна и квартет Алексея Козлова – Игоря Бриля. Что же касается «тем из русского музыкального фольклора», то таких тем в чистом виде не было, однако стоит посмотреть перечень некоторых композиций, предложенных в программу – и наверняка исполненных. «Песня» Сергея Мартынова, очень русская по духу и характеру исполнения; все пять композиций Евгения Геворгяна; три композиции Виктора Мисаилова на темы из русской истории; «Трембита» Алексея Зубова – не говоря уже об исполненной оркестром Вадима Людвиковского оркестровой сюите на темы эстонского композитора Уно Найсоо с несомненным национальным акцентом. Так что «молодёжный джаз» отнюдь не был лишен своеобразия и национального колорита… И при этом всё было, как на оживленном конкурсе, разве что основным желанием исполнителей было не превзойти соперников, не сыграть лучше, чем кто-то, а превзойти себя, показать в лучшем виде то, что нарабатывалось за последние годы. Ни малейшего желания понравиться, будь то зрителям или жюри. И поэтому фестивальный дух торжествовал.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: