Людмила Круглова - Александр Попов

- Название:Александр Попов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4470-0195-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Круглова - Александр Попов краткое содержание

Драматизма судьбе ученого в мировой истории добавляет долгий бесплодный спор о первенстве открытия радио – Попов или Маркони. Сам русский физик не считал себя «отцом радио», отдавая авторство Тесла, себе в заслугу он ставил лишь усовершенствование радиоаппаратуры и «обращение её к нуждам флота». Но, несмотря на скромное отношение к своим заслугам, недоверие и порой непонимание, отсутствие достойной поддержки на родине, Попов буквально бился во всемирных научных кругах не за свое авторство – а за место рождения радио. Ему было важно, чтобы мир признал, что новое революционное средство связи было открыто именно в России.

Жизнь великого ученого, как жизнь одинокого русского изобретателя 90-х годов XIX столетия, чрезвычайно поучительна. Она была подчинена игре внешних нелепых случайностей, то грубо мешавших, то вдруг на миг необычайно благоприятствовавших его работе. Этому и посвящена данная книга.

Александр Попов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прием на слух

Летом 1899 г. Попов был командирован Морским ведомством в Англию, Францию, Германию и Швейцарию для ознакомления с постановкой электротехнического образования и производством аппаратуры беспроволочного телеграфирования. Испытания комплекта аппаратуры, изготовленного в мастерской Е. В. Колбасьева в соответствии с методическими указаниями Попова, проводили П. Н. Рыбкин и начальник Кронштадтского телеграфа капитан Д. С. Троицкий (1857–1920). Они обнаружили высокую чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на головные телефоны. Из Цюриха телеграммой был вызван А. С. Попов, который исследовал обнаруженный «детекторный эффект» когерера.

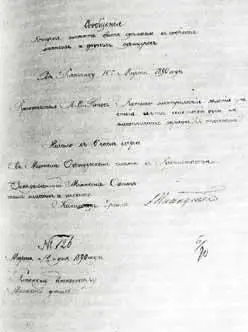

Сообщение о публичном выступлении А. С. Попова в Минном офицерском классе. 1890 г.

В результате тщательного исследования данного эффекта он разработал усовершенствованный когерер (кристаллический диод) на основе контакта между окисленными в разной степени металлами (стальными иглами) и электродами (платиновыми или угольными) и схему телефонного детекторного приемника. Высокая чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность связи. Попов открыл новую эпоху в радиосвязи – прием на слух. Патенты на «телефонный приемник депеш» А. С. Попов получил в России 13 декабря 1901 г. Патент Великобритании А. С. Попова на усовершенствованный детектор для телефонного приема был заявлен 12 февраля 1900 г., выдан 22 февраля 1900 г. При активном участии Э. Дюкрете патенты получены во Франции 22 января 1900 г. и с дополнением к этому патенту получен 26 октября 1900 г., в США 3 марта 1903 г. В Швейцарии – патент А. С. Попова на «Приемник для телеграфии без проводов» 9 апреля 1900 г. В США патент А. С. Попова на «Самодекогерирующуюся когерерную систему», заявленный 8 марта 1900 г., был выдан 8 марта 1903 г.; патент Испании был выдан 11 апреля 1900 г.

Сводки погоды Менделееву и метеорология

Летом 1899 года в условиях Клинско-Дмитровской гряды Московской области изобретатель радио А. С. Попов передавал великому химику Д. И. Менделееву сводку погоды путем беспроводного телеграфирования.

Известный советский архитектор Арсений Владимирович Максимов правнучатый племянник Д. И. Менделеева, рассказывал, что, проживая в Боблове, обнаружил около дома Менделеевых в ветвях Сторожевого дуба странный шест. Он заинтересовался назначением шестовины. Разъяснения ему дал Иван Дмитриевич Менделеев (известный советский профессор и автор ряда книг по теоретической метрологии) – сын Д. И. Менделеева, который рассказал, «что на дубе находилась антенна аппарата, с помощью которого впервые в Подмосковье Дмитрий Иванович услышал звуки морзянки». Летом 1899 года в Бабайках состоялся первый в Московской губернии сеанс. Впервые в России приемный и передающий аппараты надежно работали в условиях всхолмленной пересеченной местности – Клинско-Дмитровской гряды.

В архиве А. В. Максимова сохранились записи о тех событиях, сделанные со слов Д. И. Менделеева: «Помню, сидели мы в Боблове, в моем кабинете был установлен приемный аппарат, антенну смастерил сын. Залез на большой дуб возле дома и привязал ее к ветвям. А Попов в Бабайках установил передающее устройство. Заранее сверили часы и в назначенное время были у приборов. Как и сговорились – в двенадцать часов дня слышу: затрещало, и азбука Морзе поздравила нас с хорошей погодой.

Страсть как было досадно, что мы не могли ничего ему ответить и поздравить с крупнейшей научной победой! Наскоро заложили лошадей и по условленной заранее дороге скорее в Бабайки галопом. Только доехали до Фабричного моста, а Александр Степанович к нам мчится на рысях, не терпелось ему узнать, как мы его слышали. Лошади остановились, мы соскочили с сидений, от радости такой обнялись и трижды по-русски расцеловались.

Поспешили ко мне в Боблово, здесь Александр Степанович осмотрел свой приемный аппарат, убедился, что все в исправности, а сам все волнуется. Вижу – душа у него не на месте: то присядет, то по кабинету ходит. Наконец говорит: «Дмитрий Иванович, хочу еще раз себя проверить – поеду прямо из Бабаек вместе с электрической машиной верст на тридцать по большаку, а вы ждите мои сигналы…»

Помню, еще монахам в Пешношский монастырь письмо написал, просил разрешения провести опыты из подвалов с толстыми стенами. А через пару дней опять затрещал приемный аппарат, и версты и стены помехой не были. И опять мы радовались вместе с изобретателем».

В августе 1899 г. Попов проводил опыты по радиосвязи с воздушным шаром в Воздухоплавательном парке под Санкт-Петербургом.

В августе – сентябре 1899 г. Попов и Рыбкин участвовали в испытаниях радиостанций, изготовленных фирмой Дюкрете, на кораблях Черноморской эскадры.

Любопытно в связи с этим событием, что четырьмя годами ранее в первом приборе Попова «для обнаружения и регистрирования электрических колебаний» многие ученые видели возможность применения непосредственно для метеорологических исследований. О таком назначении «прибора» А. С. Попов в апреле 1895 года отдельно докладывал на соединенном собрании Метеорологической комиссии Географического общества и членов Главной физической обсерватории. В том же году этот «прибор» под названием «разрядоотметчик» был описан в книге профессора Д. А. Лачинова «Основы метеорологии и климатологии». В книге приводятся обстоятельно изложенные данные относительно схемы «прибора» и принципа автоматического синхронного декодирования.

Метеорологическое значение прибора Д. А. Лачинов видит в том, что «уже первые опыты с этим прибором указывают, по-видимому, на то обстоятельство, что в атмосфере весьма часто происходят разряды, совершенно не замечаемые нами».

Прибор А. С. Попова, предназначенный для метеорологических целей, в 1896 году демонстрировался и был премирован на Нижегородской выставке. В том же году он был подробно описан в журналах «Метеорологический вестник» и «Электричество».

Свое название «грозоотметчик», под которым он чаще всего фигурирует в литературе, «прибор» Попова получил не сразу. Сам ученый, когда речь возникала об изобретенном им приемнике электромагнитной энергии, писал и говорил о «приборе для обнаружения и регистрирования электрических колебаний». И в этом был определенный смысл, так как на использование разработанного им прибора изобретатель смотрел гораздо шире и возможность регистрации гроз с его помощью рассматривал лишь как частный случай. Первый раз, и то в английской транскрипции Lighting recorder, Попов свой прибор называет в письме в английский журнал The Electrician в конце 1897 года. На русском языке термином «грозоотметчик» он впервые пользуется только в докладе на Первом электротехническом съезде 30 декабря 1899 года. «…В числе метеорологических приборов был также мой прибор, названный грозоотметчиком».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: