Михаил Мягков - Святые заступники Руси. Александр Невский, Дмитрий Донской, Довмонт Псковский, Владимир Серпуховской

- Название:Святые заступники Руси. Александр Невский, Дмитрий Донской, Довмонт Псковский, Владимир Серпуховской

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-868-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мягков - Святые заступники Руси. Александр Невский, Дмитрий Донской, Довмонт Псковский, Владимир Серпуховской краткое содержание

Святые заступники Руси. Александр Невский, Дмитрий Донской, Довмонт Псковский, Владимир Серпуховской - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Совершенно другие, союзные, отношения сложились у литовцев с городами и уделами Полоцкой земли, особенно Новогрудком. Основатель Литовского княжества Миндовг, как впоследствии и основоположник династии литовских князей Гедимин, оказался на великокняжеском престоле, только получив поддержку в западнорусских полоцких пределах. В конце XIII – середине XIV вв. путем династических браков Гедиминовичей и Рюриковичей, договоров литовских князей с западнорусскими городами и военных действий, в частности против Орды, возникнет обширное литовско-западнорусское государство – Великое княжество Литовское и Русское, в котором после 1362 г. окажутся 8 западнорусских и южнорусских земель из 12 древнерусских земель. Основой для такой государственной русско-литовской консолидации стала совместная успешная борьба с Ливонским орденом на севере и с Золотой Ордой на юге. Объединившись с Литвой, западнорусские земли не только сохранили независимость от золотоордынских ханов, но и сумели освободить от дани и ярлыков южнорусские земли, разбив татарское войско в битве у Синих Вод в 1362 г.

В земли у восточного берега Чудского озера, бассейны рек Великая и Пскова восточные славяне стали проникать на рубеже VIII–IX вв. Ко времени призвания варягов (862 г.) на будущей Псковщине обитала северная ветвь большого восточнославянского племени кривичей. В состав этого племени в процессе ассимиляции влилось немало выходцев из летто-литовских и финно-угорских родов, а также ославянившиеся скандинавы. Первоначально главным центром северных кривичей был Изборск, но уже в X–XI вв. он уступил место Пскову. Первое летописное упоминание Пскова относится к 903 г. Часто Псков фигурирует как «город Ольги». Возможно, мудрая княгиня и первая христианка у кормила центральной государственной власти в Киеве действительно являлась основательницей этого нового города кривичей.

Псков и его окрестности в X–XI вв. входили в состав Новгородской земли. После 1136 г., когда Новгород получил независимость и в нем установился вечевой строй, Псков стал «пригородом» Новгорода. Как и другие новгородские пригороды (Торжок, Ладога), Псков имел внутреннюю автономию. Уже в XII – первой половине XIII вв. он управлялся вечем, избиравшим посадника. Псковскую социальную элиту составляли местные бояре и купцы. В XII – первой половине XIII вв. они часто выступали как самостоятельная политическая сила, участвуя в новгородском вече.

В начале XIII в. Пскову стало тесно в составе Новгородской земли, псковичи всячески расширяли свою автономию, и Господину Великому Новгороду приходилось прикладывать немало усилий, порой военных, чтобы удержать за собой «свой северо-западный пригород».

Причину псковской тяги к государственной самостоятельности стоит искать в экономике Псковской земли. Здесь, как и в Новгороде, из-за природно-климатического фактора невозможно было организовать самодостаточное земледельческое натуральное хозяйство, но при этом своего продовольствия Псковщина производила куда больше, чем Новгород. Промыслово-торговый уклад Пскова стал не столько основой для прокорма населения, сколько экономической базой для его зажиточности, создания развитой общественно-политической системы. Собирая дань с окрестных чудских племен, а также ведя собственную промысловую активность (занимаясь рыбной ловлей, охотой на пушного зверя, бортничеством и др.), псковичи получали те товары, которыми торговали с западными соседями и низоскими древнерусскими землями, получая взамен зерно и иные необходимые им вещи. Среди последних немалую роль играли западноевропейские транзитные товары – оружие, различные ремесленные изделия, ткани, вино, драгоценные металлы, которыми Псков прибыльно торговал с русскими соседями. Спрос находили и предметы псковского ремесла, особенно в области обработки металлов. Не случайно позже псковичей прозвали «скобарями». В XII–ХIII вв. торговыми партнерами Пскова были ливонские города – Нарва, Дерпт (бывший Юрьев), Рига, а также древнерусские Полоцк и Смоленск. В меньшей степени – Новгород, который скорее являлся торговым конкурентом Пскова.

Связь Пскова с Новгородом основывалась не на общности экономических запросов, а на совпадении военно-политических интересов. В XII в. Пскову и Новгороду, развивавшим свою колонизацию в Прибалтике, противостояла здесь шведская экспансия. Кроме того, Новгород и Псков с середины XI в. вынуждены были отражать претензии полоцких князей, желавших распространить свое политическое влияние на русский северо-запад. В XIII в. к этому прибавились набеги литовцев, первой жертвой которых в силу географического положения оказывался Псков.

Новгородцы не всегда быстро оказывали псковичам помощь. Псков по мере роста его экономической и военной состоятельности научился сам отражать внешнюю угрозу, сам искать себе союзников. В отличие от Новгорода, всегда враждебного Ордену меченосцев, православный христианский Псков в начале XIII в. не прочь был наладить контакт с крестоносцами, христианами-католиками для борьбы с язычниками-литовцами. Русские летописи сообщают, что в битве при Сауле в 1236 г. на стороне ордена сражался псковский отряд в 200 бойцов. Почти все они погибли в этом сражении.

После создания литовского государства в середине XIII в. атаки литовцев на Псков только усилились. Тем временем Господин Великий Новгород, испытывающий угрозу своим владениям у Финского залива и со стороны шведов, и Ливонского ордена, сосредотачивает свое внимание не на войне с литовцами, а на противостоянии шведам и рыцарям. Во многом «невнимание» Новгорода к псковско-литовской борьбе стало причиной специфической позиции псковичей в ходе Новгородско-Ливонской войны 1240–1242 гг. Псковский посадник Твердило сумел убедить псковское вече открыть ворота Пскова ливонским крестоносцам в 1240 г. и разместить в городе орденский гарнизон. Смертельные враги литовцев – рыцари – явно воспринимались боярской и купеческой элитой Пскова как возможные союзники и в борьбе с Литвой, и в завоевании Псковом независимости от Новгорода.

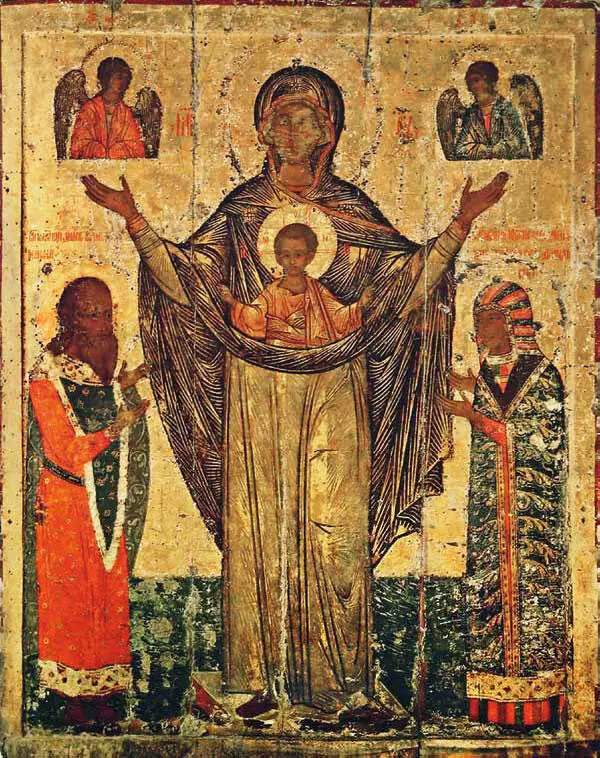

Икона Мирожской Божьей Матери с предстоящими св. князем Довмонтом и его супругой Марией Дмитриевной. Древний список в Псковском музее.

Новгородцы и призванные в Новгород князья Александр Невский и Андрей Ярославичи, сыновья великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, восприняли подобную тактику псковичей как предательство. Не случайно Александр и Андрей поспешили отвоевать Псков и сурово расправиться с псковичами, сторонниками союза с орденом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: