Михаил Мягков - Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени. Алексей Басманов, Семен Микулинский, Михаил Воротынский, Ермак, Дмитрий Хворостинин, Михаил Шеин, Дмитрий Пожарский, Михаил Скопин-Шуйский

- Название:Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени. Алексей Басманов, Семен Микулинский, Михаил Воротынский, Ермак, Дмитрий Хворостинин, Михаил Шеин, Дмитрий Пожарский, Михаил Скопин-Шуйский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Комсомольская правда

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-870-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Мягков - Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени. Алексей Басманов, Семен Микулинский, Михаил Воротынский, Ермак, Дмитрий Хворостинин, Михаил Шеин, Дмитрий Пожарский, Михаил Скопин-Шуйский краткое содержание

Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени. Алексей Басманов, Семен Микулинский, Михаил Воротынский, Ермак, Дмитрий Хворостинин, Михаил Шеин, Дмитрий Пожарский, Михаил Скопин-Шуйский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Неудача казанского похода показала: на подходах к вражеской твердыне нужна крепкая тыловая база, и в июне 1551 г. она появилась: под носом у врага русские мастера во главе с И. Г. Выродковым за полтора месяца построили город Свияжск (позднее царь отплатит Выродкову тем, что по навету отправит его на плаху). Гарнизон Свияжска возглавил Микулинский. Служба была трудной, отчаянно не хватало продовольствия, зимой 1551–1552 гг. воины умирали от голода и цинги. Той порой воцарившийся в августе 1551 г. на казанском престоле московский ставленник Шигалей перессорился с местной знатью и в марте 1552 г. покинул город. «Черемиса», часть которой недавно еще служила царю, единодушно поддержала Казань. Это означало, что близится час нового казанского похода, для успеха которого необходимо удержание Свияжска. Между тем сил у Микулинского оставалось мало, и он ограничился самым важным – охраной перевозов через Волгу. Вскоре подошла вызванная им помощь, что позволило несколько укрепить русское влияние в этих краях. Началась подготовка к последнему походу на Казань. В июле 1552 г. в Свияжске Микулинский встретил царское войско. Его миссия здесь подошла к концу.

Свияжск (современный вид).

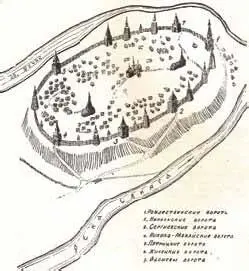

План Свияжска.

Итак, летом 1552 г. началась осада Казани. Однако русские воины страдали от ударов с тыла вражеской конницы, и для ее разгрома был выделен корпус под командованием А. Б. Горбатого-Шуйского. Микулинскому поручили командование передовым полком его рати. Первое столкновение принесло успех – противника удалось заманить в ловушку, несколько сотен неприятелей погибли. Однако значительные вражеские силы засели в Арском остроге, стоявшем на горе среди болот и оврагов. Первый штурм его провалился, и Горбатый-Шуйский отправился искать обходных путей. Микулинский же дождался подхода артиллерии и начал бить по воротам, затем он приказал стрельцам вести огонь по «черемисе» на стенах. Не выдержав обстрела, осажденные сдались. После этого войско Горбатого-Шуйского и Микулинского выступило в поход на Арскую область и почти без боя овладело ею – пример Арского острога устрашил многих. Семен Иванович принял участие в решающем штурме Казани, сражался у Муралиевых ворот (здесь ему нанесли несколько мелких ран, а его брат Дмитрий погиб), а затем успешно перехватывал отряды неприятеля, пытавшиеся прорваться из Казани.

Однако война на этом не закончилась: восстала «луговая черемиса», и Микулинского (а также И. В. Шереметева Большого и А. М. Курбского) в конце 1553 г. направили на ее усмирение, благо он прекрасно знал те края по прежним кампаниям. Действовал князь умело и беспощадно, и уже в феврале 1554 г. его гонец Назарий Глебов сообщил в Москву о том, что враг разгромлен, вожди «черемисы» запросили мира. Как писал А. М. Курбский, «и что их было осталося, те, покоришася нам, вернулись с пресветлою победою и со множайшими корыстьми. И оттуду начала усмирытися и покорятися земля Казанская цареви нашему».

Но в том же 1554 г. князя постигла опала. Иван IV тяжело заболел и, думая, что вот-вот умрет, потребовал от бояр присягнуть на верность своему сыну Дмитрию, тогда еще грудному младенцу. Многие стали отказываться, считая, что править при «пеленочнике» Дмитрии будут его родственники, Захарьины-Юрьевы. Поговаривали о поставлении на царство по смерти Ивана его двоюродного брата Владимира Старицкого. Среди таких оказался и Микулинский. Правда, когда царь выздоровел, он об этом еще не знал. Но на следующий год о его «шатании» рассказал кн. С. В. Лобанов-Ростовский, схваченный при попытке бежать в Литву. В результате до 1558 г. имя Микулинского среди воевод не упоминается.

В. С. Бодров (р. 1924). Взятие Казани в 1552 году.

О прославленном полководце вспомнили уже после начала Ливонской войны. В конце 1558 г. ему было поручено выступить в район Риги. Семен Иванович возглавил рать из пяти полков. В декабре, в лютую стужу его воины, среди которых было немало татар и черемисов, начали пустошить вражескую землю, разорили семь неприятельских городов, сожгли немало судов под Ригой. У Чествина (Зессвегена) ливонский отряд атаковал русский передовой полк, но потерпел поражение и потерял, если верить источникам, 400 человек убитыми. Ливонцы оставили 11 «городков», которые затем были сожжены русскими – удержать их все равно не удалось бы. В феврале 1559 г. победители вернулись в русские земли.

Итак, поход кончился удачно. Однако возникает вопрос: не стояла ли перед столь крупными силами, какие имелись у Микулинского, более важная задача, а именно овладение Ригой? Возможно, но атаковать столь укрепленный город воевода все равно не решился, очевидно, понимая бесперспективность такой затеи.

Это была последняя кампания полководца. Из Ливонии он вернулся со смертельной раной в шею и в августе 1559 г. скончался. Его похоронили в родовом Микулине, в храме, построенном по воле самого Семена Ивановича. При похоронах присутствовал царь.

«Скачет он, словно огненный, на своем коне, и меч его и копье, словно пламень, во все стороны обрушиваются на врагов и посекают их, пробивая в них улицу, и конь его, казавшийся змеем крылатым, летает выше знамен» – так говорится о Микулинском в «Казанской истории». Хотя перед нами очевидное преувеличение, в этих словах много правды: он умел наносить по врагу неожиданные удары и добивался успеха именно потому, что «летал», т. е. действовал исключительно быстро, без чего о победе над степняками не стоило и думать. Именно как мастер маневренной войны в степи с ее погонями и перехватами, умением выбрать нужное место и время, поспеть в срок, проявить инициативу Микулинский интересен более всего. Заметим также, что он умел беречь воинов и, несомненно, пользовался у них огромным авторитетом, иначе не стал бы полководцем, который не потерпел ни одного поражения.

КОРОЛЕНКОВ А. В., к. и. н., Академиздатцентр «Наука»Воротынский Михаил Иванович

ок. 1516 – 1573

Воротынский родился между 1516 и 1519 г. Его род относился к числу одной из многочисленных ветвей Рюриковичей, представители которой владели землями, равнявшимися территории среднего европейского государства (Перемышль, Старый Одоев, Новосиль, часть Воротынска и др.). Воротынские служили Москве с 1487 г., т. е. со времен Ивана III. Несмотря на знатность и богатство, отец полководца не имел даже чина окольничего, а сам он получил боярский чин только за несколько лет до смерти.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: