Наталья Мамонтова - Аркадий Рылов

- Название:Аркадий Рылов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-03800

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Мамонтова - Аркадий Рылов краткое содержание

Аркадий Рылов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

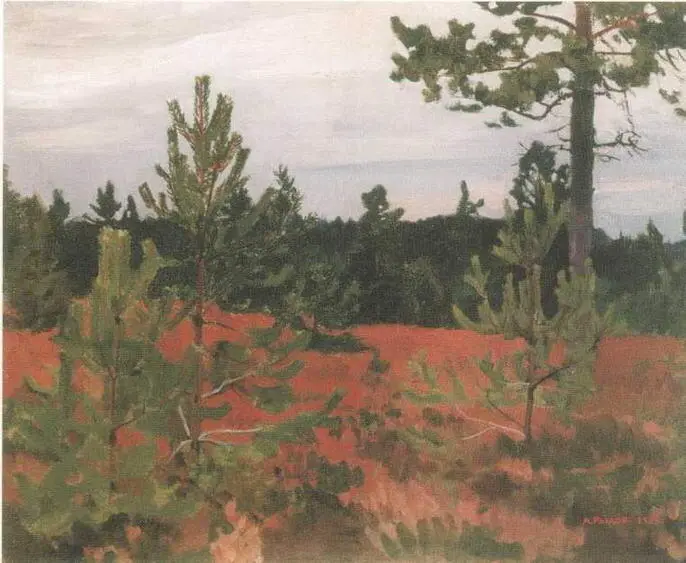

Сосенки и вереск. 1923

Частное собрание, Санкт-Петербург

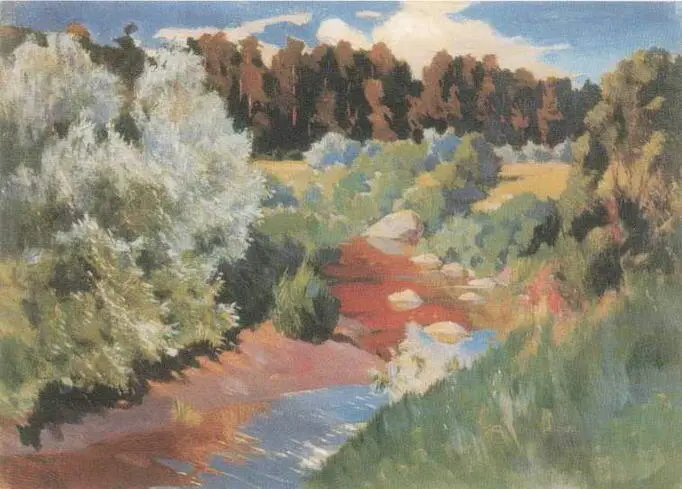

Пейзаж с рекой

Частное собрание, Санкт-Петербург

Работа над мотивом лебедей началась на Каме в 1911 году - именно там он увидел прекрасных белых птиц - и завершилась знаменитой картиной В голубом просторе. Алексей Федоров-Давыдов обратил внимание на то, что у Рылова «пейзажи с чайками обычно более созерцательны, пассивны и лиричны, в то время как в картинах с лебедями больше действенного, эпического начала, развития мотива во времени»[1 А.А. Федоров-Давыдов, с. 64.]. Лебеди - это свободный полет, наслаждение движением, сопротивление ветру в широком просторе. Сила изобразительного решения здесь гораздо большая, чем в Чайках, составляющих часть пейзажа, - в отличие от них лебеди представляют собой подобие сюжета, во всяком случае, символической композиции.

«Несколько лет я держал втайне идею картины летящих лебедей. Я видел их в натуре близко, над самой головой, на Каме, близ села Пьяный Бор... Громадные птицы парящим полетом снизились к самой воде и, сравнительно легко врезавшись в гладь речную, поплыли к нам»[ 1А.А. Рылов. Воспоминания, с. 143-145.]. Воплощая полет лебедей, преодолевающих сильный ветер над желтыми волнами широкой реки, Рылов создал несколько вариантов, но они его не удовлетворяли. Одна почти готовая картина на этот мотив, приготовленная к выставке, была уничтожена художником. Он писал летящего лебедя, используя огромное чучело, случайно найденное в мастерской чучельника, - «точно нарочно для меня сделанное», - как вспоминал Рылов. Поднимая его на блоке, художник изображал разные ракурсы полета птиц, соединяя эту работу со своими натурными впечатлениями. Так была завершена в 1914 году картина Лебеди на Камой - она стала первой в ряду многих последующих воплощений этого мотива.

Романтический образ лебедя устойчиво вошел в искусство начала XX века - как и чайки, альбатроса, буревестника. Это образы свободы, вольнолюбия, борьбы, наслаждения бурей. Рылов и здесь проявляет себя художником, глубоко связанным со своей эпохой, и в то же время находит свой собственный путь в трактовке общезначимых этических и культурных символов.

Осенний пейзаж. Золотые березки

Костромской объединенный художественный музей

Осень на реке Тосне. 1920

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Уже близки были годы тяжелых испытаний. В одном из писем 1914 года Рылов писал: «Трудно теперь заниматься искусством, в голове только одна мысль: война, война, война»[ 2А.А. Федоров-Давыдов, с. 144.]. Получив заказ от Военного музея на батальную картину, посвященную брусиловскому прорыву под Луцком, в сентябре 1916 года Рылов отправился на юго-западный фронт, чтобы «увидеть своими глазами мировую войну», но картина написана не была.

В этот период он много работал по заказам. «Все картины тогда покупались “на корню” вновь появившимися коллекционерами. ...Часто они заказывали темы настолько широкие, что нисколько не стесняли моей свободы творчества. Один просил написать ему серую воду с рябью, другой - березы в ветер или бурный день и чаек.

...Я охотно писал свои любимые сюжеты и также охотно принимал плату, а в особенности дары». Большую ценность представляли продукты:

«Один покупатель заплатил мне за картину Ласки на пне тридцать фунтов белой муки и двадцать фунтов сахарного песка. За большую картину Чайки при закате мне предлагали сажень дров и гуся»[ 1А.А. Рылов. Воспоминания, с. 189-190.].

Но, несмотря на заботы о хлебе насущном, лучшие произведения Рылова 1915-1918 годов обрели особенную эмоциональную силу, напряженность, драматизм. Это выразилось и в повышенной цветности колорита, и в лаконизме и жесткости композиции (Закат, Гремящая река, Тревожная ночь, все - 1917; Свежий ветер, 1918 и другие пейзажи Камы). Декоративность становится одним из средств передачи особого настроения в пейзаже - узорность форм выступает как сильное эмоциональное средство, в рисунке и ритме звучит динамика пространства, музыка пейзажного образа.

В этих картинах, конечно, был отсвет тревожного и сурового времени, хотя и не отраженного Рыловым в реальных образах, но ассоциативно воплощенного в полной мере.

В 1915 году он получил от Академии художеств диплом на звание академика «за известность на художественном поприще».

Полевая рябинка. 1922.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

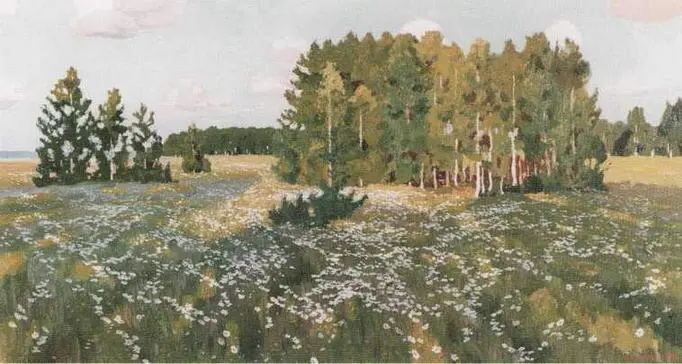

Цветистый луг. 1916

Тверская картинная галерея

Перед наступлением немцев на Петроград в числе других учреждений к эвакуации готовился Эрмитаж. «Во время всех тревог и волнений войны и революции, во время сумятицы, бестолковщины и разрухи при Временном правительстве я уходил в Эрмитаж, как на прощание с ним. В благоговейной тишине стоял перед святынями искусства, величаво смотревшими на меня через четыре-пять столетий»[ 1А.А. Рылов. Воспоминания, с. 189.]. Дни посвящались живописи, а вечера - музыке. Рылов посещал концерты в Зимнем дворце, в консерватории, слушал Бетховена и Чайковского. Приближался октябрь 1917 года.

Картину В голубом просторе (1918) обычно включают в число первых произведений, с которых начинается история советской живописи. Рассматриваемая как отклик на события революции, она на самом деле явилась итогом многолетних творческих поисков художника.

Голубой простор, складывающийся из неба и моря, приобрел здесь предельно символическое и одновременно декоративное содержание. Это развитие темы Лебедей далеко отошло от предшествующих вариантов. С одной стороны, мотив воплощен в совершенной законченности, а с другой - он приобрел некоторую плакатность в отличие от свободной живописной трактовки и эмоционального строя прежних Лебедей. Здесь появилась однозначность слишком отчетливой мажорности, романтической патетики, оптимизма. От пленэрной гаммы почти ничего не осталось, по условности цвета картина напоминает керамическое панно или ковер. Здесь Рылов достиг абсолютной сочиненности картины и создал свое классическое произведение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: