Глеб Морев - Диссиденты

- Название:Диссиденты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2017

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-100509-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Морев - Диссиденты краткое содержание

Диссиденты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Срок отбывал в пермских политических лагерях. В июле 1978-го – апреле 1980 года отбывал ссылку в г. Тургай (Казахская ССР). После освобождения жил в Тарту, работал продавцом в газетном киоске, реставратором в архиве. В начале 1983 года уволен с работы без объяснения причин. 2 июня 1983 года выехал в ФРГ. В 1984–1994 годах – сотрудник отдела «Архив самиздата» радиостанции «Свобода» (Мюнхен). В 1995–2008 годах – архивариус Исторического архива в Институте изучения Восточной Европы при Бременском университете. Живет в Бремене.

– Мне кажется, сначала стоит определиться: что понимать под явлением, известным как «диссидентство»? Каковы его границы? Людей, которым по самым разным причинам была несимпатична советская власть, было довольно много, но не все они принадлежат к кругу, который мы называем диссидентским. Каковы были формальные критерии принадлежности к этому кругу?

– Профессиональная антисоветчина. Профессиональный антисоветчик – это тот, кто занимается хотя бы часть своего рабочего или свободного времени составлением петиций, участием в каких-то диссидентских мероприятиях или тех, которые тем или иным боком связаны с «Хроникой текущих событий» или с Московской Хельсинкской группой, с другими правозащитными организациями.

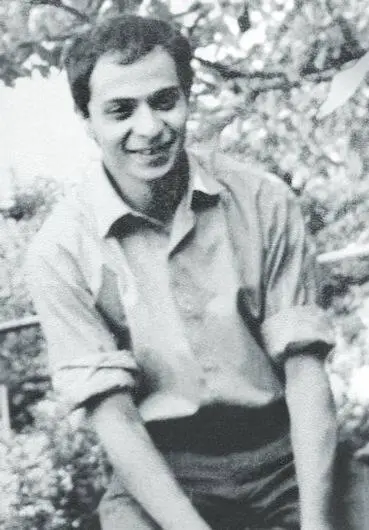

Начало 1960-х

© из архива А. Д. Сахарова

– Значит ли это, что до возникновения в 1968 году «Хроники текущих событий» диссидентства не существовало?

– Диссидентство, определяемое как круг, независимый от личных дружеских связей друг с другом, видимо, не существовало, а только оформлялось.

– И когда оно оформилось как явление?

– По-видимому, порог – где-нибудь 1968-й, точнее – между процессом Синявского и Даниэля в 1965–1966-м и процессом Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой в 1968-м. И одновременно создание «Хроники».

– Насколько многочисленным был этот круг в Москве и вообще в Союзе? Здесь, наверное, надо говорить о разных, на самом деле, временных координатах. Одно дело – в Москве, другое дело – в Союзе, в разных городах.

– Наверное, не только временных, но и географических. Я к 1973 году пытался прикинуть, сколько людей читало «Хронику», скольким людям я давал читать. Допустим, двумстам так или иначе связанным друг с другом людям: думаю, общая аудитория составляла порядка 10–20 тысяч человек по всему Союзу – разных направлений, разной информированности.

– С чего началось ваше вхождение в этот круг? Что вы ретроспективно считаете шагом, который позволяет причислять вас к этому кругу?

– Личное – это некий кризис в серьезном внимании к тому, что происходит вокруг, явно с оппозиционной точки зрения. Желание как-то вписаться в исторический контекст событий начала ХХ века – формирование кадетской партии при участии в ней академических, университетских кругов. С другой стороны, чисто эмоциональное желание поддержать [Наталью] Горбаневскую, мою приятельницу. Ну и… в каждой бочке затычка (смеется) . Опечатки, ошибки и недостатки в «Хронике текущих событий» и к 1969 году уже стремление ею заняться непосредственно.

– В качестве редактора-составителя?

– Нет, даже не думал. Сначала, до ареста Горбаневской [24 декабря 1969 года], я просто сообщал информацию и какие-то исправления, а после ее ареста помогал документально. Затем, совершенно неожиданно для меня, мне предложили войти в редколлегию.

– И как долго вы занимались «Хроникой»?

– Активно – думаю, что около двух с половиной лет, может быть, чуть больше. Я точно не помню.

– То есть вплоть до своего ареста 3 июля 1973 года?

– Нет. За год до этого я сказал [Анатолию] Якобсону, что я выхожу, но продолжал давать информацию, что-то делать, но фактически меня не было уже.

– Почему вы тогда вышли?

– Такой же кризис. Мне показалось, что я пустею внутренне. Может быть, страх после обыска дома.

– То есть между обыском и арестом прошло время?

– Между первым обыском и окончательным арестом прошло 10 месяцев.

– Связывали ли вы свой арест с участием в «Хронике»? Это было решающим фактором?

– Решающее было непонятно, да я и не задумывался. Единственное обвинение – это передача на Запад, подготовка к печати дневников [Эдуарда] Кузнецова. Вот это я никак не могу считать главным, как мне пытались выставить мои следователи.

– Вы сказали, что вдохновлялись опытом начала ХХ века, в частности – участием ученых в тогдашней политической деятельности. Насколько в гуманитарной среде второй половины 1960-х эти идеи, эти параллели находили отклик?

– Я мог свободно говорить со своими тартускими друзьями независимо от их отношения к советской власти. В основном единомышленниками были бывшие и тогдашние тартуские студенты, товарищи-рижане. Люди, с которыми я непринужденно на эти темы мог говорить, – это [Мариэтта и Александр] Чудаковы, Литвиновы, друзья – скажем, Коля Котрелев. В общем, каждое знакомство с тем или иным филологом, молодым или пожилым, было аккуратным выяснением платформы, позиции, где главную роль играло знакомство с кем-то еще, с кем ты был знаком и кому доверял. Но мне казалось тогда, что уже можно было не скрывать свои взгляды, что Сталин – преступник, Ленин – преступник, а советская власть – это зло.

Конец 1960-х

© из архива Международного Мемориала

– Насколько люди, которые тогда участвовали в диссидентском движении, представляли себе его перспективы? Это была ежедневная работа, но ожидали ли вы увидеть результат этой работы при своей жизни? Иначе говоря, насколько безнадежным казалось вам ваше дело?

– Можно ответить не прямо, а как бы иносказательно? Многие среди нас говорят о крушении гуманизма, кризисе и так далее, но мы продолжаем заниматься своими делами, закрыв глаза и уши. Вот и мы так. Я буду заниматься этим, а там посмотрим.

– То есть это не было прагматической деятельностью.

– Нет. Это история с нами. Вот мы развивали историю, и она в наших руках. Я говорю о начале 70-х годов. Потому что потом совершенно другие темы были.

– Ваша работа с Солженицыным над собиранием исторических материалов о русской революции шла в этом же русле профессиональной исторической помощи?

– а) в каждой бочке затычка; б) мои архивные занятия. Коль скоро я занялся началом ХХ века, то накопил те материалы, которыми грех было не поделиться. И, зная, что другой персонаж этим занимается, нельзя не поделиться именно с ним.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: