Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

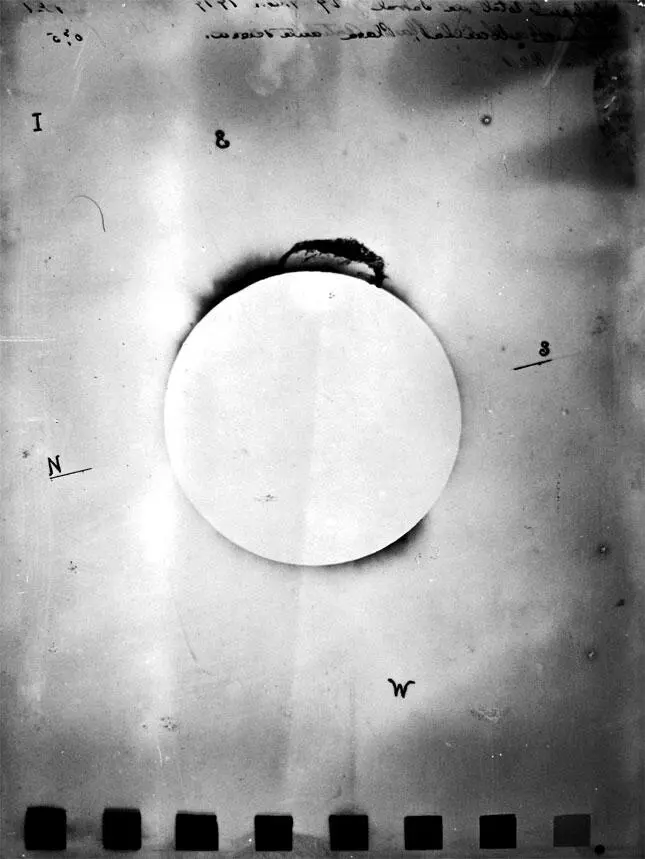

Сначала выступил Королевский астроном сэр Фрэнк Уотсон Дайсон. Он сообщил: «…после тщательного изучения фотопластинок я готов сказать, что они, без всякого сомнения, подтверждают предсказание Эйнштейна. Получен вполне однозначный результат, доказывающий, что свет отклоняется в соответствии с законом гравитации Эйнштейна».

Затем на трибуну поднялся Президент Королевского общества сэр Джозеф Джон Томсон, лауреат Нобелевской премии по физике 1906 года, и, обращаясь к собравшимся, возгласил: «Это одно из величайших достижений в истории человеческой мысли. Открыт не случайный изолированный остров, а целый континент новых научных идей. Это величайшее открытие, связанное с гравитацией, с тех пор как Ньютон сформулировал свои принципы».

Впоследствии, комментируя происходившее в те дни в Лондоне, Альберт Эйнштейн с улыбкой заметил: «Сегодня в Германии меня называют немецким ученым, а в Англии представляют как швейцарского еврея. Если я вдруг превращусь в объект общей ненависти, то описания поменяются местами, и я стану швейцарским евреем для немцев и немецким ученым для англичан, ведь все относительно…»

Фотопластинка с образом полного солнечного затмения 1919 г.

Так, осенью 1919 года Альберт Эйнштейн вступил в новый этап своей жизни, оказавшись накануне великих испытаний того самого парадоксального (безумного) мира, который ему по-прежнему виделся идеальным.

Затмение

Национализм – детская болезнь человечества. Как корь.

Альберт Эйнштейн«Слава делает меня все глупее и глупее, что, впрочем, вполне обычно. Существует громадный разрыв между тем, что человек собою представляет, и тем, что другие думают о нем или, по крайне мере, говорят вслух, – писал зимой 1920 года Альберт Эйнштейн и добавлял с грустной усмешкой: – Каждый кучер и каждый официант рассуждает о том, верна ли теория относительности».

Шумиха вокруг имени ученого, который, по мнению многих, просто всех перехитрил, не утихала. Более того – нарастала.

Причем со всех сторон: американцы трубили о великом первооткрывателе неизведанного, но чего именно, не объясняли, потому что сами не знали, немецкие антисемиты истошно вопили о великом еврейском заговоре во главе с Эйнштейном, научные издания буквально кипели от бесконечных дискуссий о произошедшем, и, наконец, «желтые» журналы не унимались, занимаясь своими исследованиями личной жизни великого ученого.

Все это было утомительно, оскорбительно и бессмысленно.

Снижение умственной активности ученого стало неизбежным результатом выхода на новый уровень, на новый виток в преддверии Нобелевской премии.

Произошло то, чего так боялся ученый, – утрата свободы и, как следствие, вдохновения.

Выступая на юбилее великого Макса Планка, Эйнштейн неожиданно для всех сказал: «Состояние ума, которое служит движущей силой в науке, схоже с возбуждением фанатика или влюбленного. Долгие усилия стимулируются не каким-то составленным заранее планом или целью. Это вдохновение проистекает из душевной потребности».

Не деньги, не научные звания, не всеобщее признание и слава, даже не мировая слава, а просто душевная потребность!

Вполне возможно, что Альберт Эйнштейн немного кривил душой. Необходимость постоянно высылать деньги (и немалые) Милеве с детьми, возможность на волне всеобщего почитания ездить с выступлениями по Европе и миру не могли не служить стимулом, а сохранение той самой душевной потребности при этом превращалось в особый и весьма утомительный труд.

Английский писатель Чарльз Перси Сноу вспоминал об Эйнштейне той поры: «В двадцатые годы жизнь еще не совсем отрезвила его. Он <���…> жаловался каждому и самому себе на тяжкое бремя популярности. Здесь <���…> есть противоречие. Хотя Эйнштейн и был великим пророком, он питал слабость к фотографам и толпе. Отдельные свойства актера, довольно плохого, как-то уживались в нем с его духовным величием. Если бы он не хотел рекламы, ее бы и не было».

Но она была! Более того, имя ученого не сходило с уст тех, кто его обожал и ненавидел, тех, кто имел представление о науке на уровне начальной школы, и тех, кто преподавал в Принстоне, Кембридже и Гарварде.

«Эйнштейну нравилось внимание общества к его особе, он любил, чтобы его слушали, и резко отзывался о собственной популярности скорее потому, что стыдился своего тайного тщеславия».

Биографы Альберта Эйнштейна Роджер Хайфилд и Пол КартерВполне естественно, что разговоры о неизбежности Нобелевской премии по физике тоже изрядно будоражили и без того накаленное общественное сознание.

Да, Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за 1921 год в ноябре 1922 года.

Однако и здесь все было не так просто.

На премию ученого начали выдвигать с 1911 года. Среди его рекомендателей были величайшие умы своего времени: Макс Планк, Нильс Бор, Хендрик Лоренц, Артур Стэнли Эддингтон и многие другие.

Революционные идеи Эйнштейна не у всех в научном сообществе вызывали восторг, а потому вручение престижной премии постоянно откладывалось. Наконец, после событий 1919 года (о них мы рассказали в предыдущей главе) было принято соломоново решение – присудить премию Альберту Эйнштейну не за теорию относительности, а за его теорию фотоэффекта со следующим добавлением – «…и за другие работы в области теоретической физики».

Ученый воспринял этот ход стоически, в том смысле, что дареному коню в зубы не смотрят, однако нобелевскую речь, произнесенную в июле 1923 года, Эйнштейн посвятил, разумеется, теории относительности.

А меж тем 1920 год иначе как экзистенциальным кризисом в жизни Альберта Эйнштейна назвать было бы невозможно.

Недоброжелатели ликовали – Эйнштейн закончился, что и подтверждало антинаучный характер его деятельности. Поклонники же, напротив, напряженно ждали новых великих шагов своего кумира.

Теперь Альберт на собственном примере убеждался в том, что все этом безумном мире относительно и тут не действуют никакие арифметически выверенные схемы.

«Теперь, когда газетные статьи и письма непрерывно спрашивают, приглашают и требуют, мне снится по ночам, что я поджариваюсь в аду и наш почтальон превратился в черта, который орет на меня и бросает мне в голову новые связки писем за то, что я не ответил на старые».

Из письма Эйнштейна женеНеожиданно Альберт Эйнштейн увлекся шахматами.

В Берлине ученый познакомился с Эмануилом Ласкером.

Эмануил Ласкер (1868–1941) – шахматист, математик, чемпион мира по шахматам в течение двадцати семи лет, увлекался философией, защитил докторскую диссертацию по математике в 1901 году, с 1935 по 1937 год жил в СССР.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: