Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Название:Альберт Эйнштейн. Теория всего

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098354-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Максим Гуреев - Альберт Эйнштейн. Теория всего краткое содержание

Максим Гуреев, автор этой биографии Эйнштейна, окончил филологический факультет МГУ и Литературный институт (семинар прозы А. Г. Битова). Писатель, член русского ПЕН-центра, печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов», в 2014 году вошел в шорт-лист литературной премии «НОС». Режиссер документального кино, создавший более 60-ти картин.

Альберт Эйнштейн. Теория всего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Уже в шестнадцать лет я столкнулся с парадоксом, из которого потом выросла вся теория: если бы я стал двигаться вслед за лучом света со скоростью “с” [“с” – скорость света в пустоте], то я должен был бы воспринимать такой луч света как покоящееся, переменное в пространстве электромагнитное поле. Но ничего подобного не существует, это видно как на основании опыта, так и из уравнений Максвелла».

Альберт Эйнштейн о предпосылках создания теории относительности

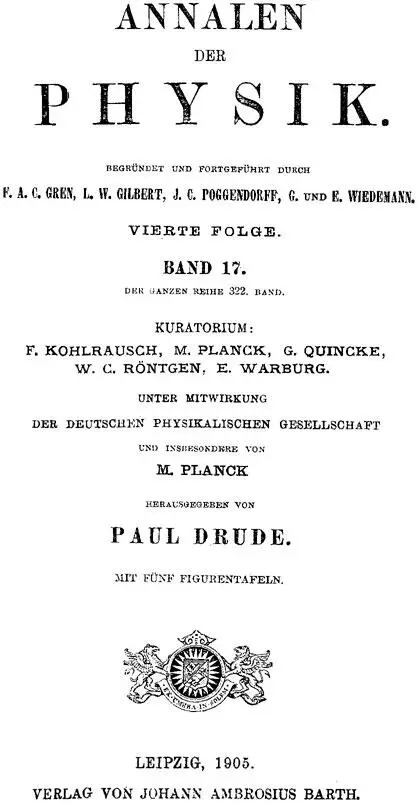

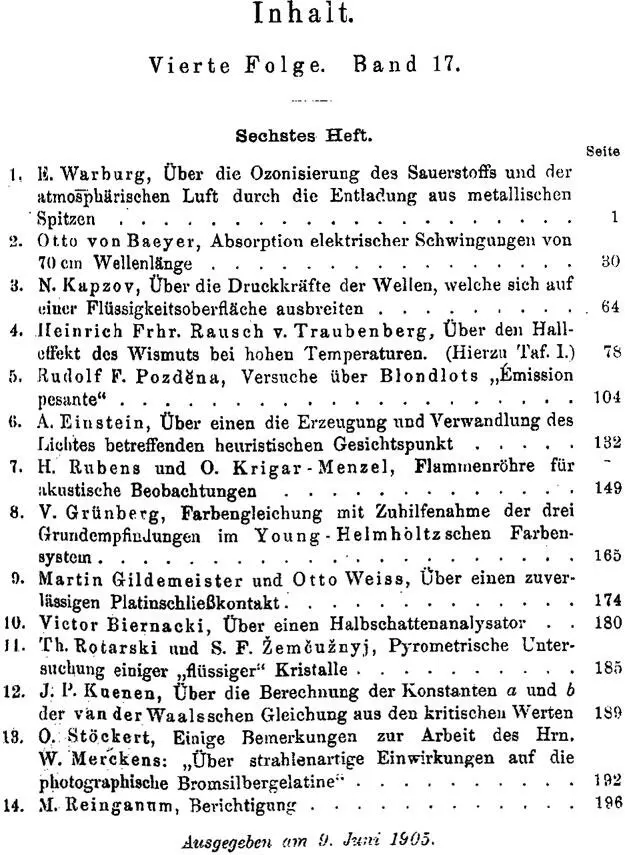

Титул сборного тома выпусков журнала «Анналы физики» за 1905 г. и содержание июньского номера, где под номером 6 значится статья А. Эйнштейна «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света».

В статье была затронута весьма популярная в начале ХХ столетия тема электродинамики, над задачами которой работали многие выдающиеся ученые. Особенно на себя обращал внимание сербский экспериментатор и теоретик Никола Тесла, порой потрясавший общественность своими фантастическими опытами в области электричества и магнетизма.

«К электродинамике движущихся тел», по сути, стала официальным расставанием Альберта Эйнштейна с теорией эфира, которой еще совсем недавно он был так увлечен.

Хотя здесь следует оговориться – споры вокруг теории эфира будут преследовать ученого до конца его дней, причем подход к проблеме расколет научное сообщество, превратив дискуссию в политический скандал.

Если современники Эйнштейна считали, что все новые динамические эффекты являются свойствами эфира – некоей светоносной гипотетической всепроникающей среды, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны, то автор статьи все переводил из динамики в кинематику, исключал понятие эфира, усматривая первооснову явления в реализации объективных свойств пространства и времени. Впервые ученый приходит к умозаключению, что пространство – это вопрос времени.

Упразднив понятие эфира, Эйнштейн отказался и от опирающихся на него понятий абсолютного движения и абсолютного времени. «Нет таких часов, чье тиканье было бы слышно везде во всем мире и считалось бы временем», – спустя годы подведет итог дискуссии со сторонниками теории эфира Альберт Эйнштейн.

Статья вызвала бурные споры как в научной, так и в околонаучной среде.

Нобелевский лауреат, физик-теоретик Хендрик Лоренц, а также французский математик Анри Пуанкаре, выдвинувшие теорию относительности еще до Эйнштейна, но опиравшиеся в своих выводах на теорию эфира, в лице молодого ученого из Берна столкнулись с новой, абсолютно неожиданной и парадоксальной научной точкой зрения. Многие просто не понимали, почему подобного рода выводы, по сути лежащие на поверхности, были обойдены вниманием многих выдающихся ученых.

Однако Эйнштейн не остановился на достигнутом и продолжил совершать чудеса.

Вообще-то это был его прием, метод – видеть чудеса во всем, даже там, где их в принципе не могло быть!

В том же году в шестом выпуске журнала «Анналы физики» вышла статья ученого «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». Размышляя над утверждением немецкого физика-теоретика Макса Планка, о дискретности излучения света веществом и зависимости энергии излучаемой порции от частоты света, Эйнштейн выдвинул тезис, что не только излучение, но и распространение и поглощение света дискретны. Эйнштейн писал: «Энергия пучка света, вышедшего из каждой точки, не распределяется непрерывно во всем возрастающем объеме, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком». Таким образом, исследователь, вернувшись к ньютоновскому представлению о свете («свет надо полагать состоящим из целостных и неделимых световых корпускул, поглощаемых или возникающих только целым образом») творчески переосмыслил его, назвав эти световые порции квантами .

Интересно, что квантовая теория изначально не была принята Планком, но впоследствии реальность квантов была подтверждена многочисленными экспериментами. Вообще следует заметить, что Макс Планк, сыгравший в судьбе Эйнштейна огромную положительную роль, почитал его талантливым, даже гениальным маргиналом в науке, но не всегда разделял его радикальные выводы. При этом он отдавал себе отчет в том, что именно за такими маргиналами будущее, ведь они умеют заглядывать на несколько поколений вперед, что дано единицам.

Спустя годы Эйнштейн высоко оценит этот удивительный дар своего старшего товарища и коллеги. Можно утверждать, что именно благодаря покровительству Планка молодой ученый не был «затерт» и «освистан» высоколобыми интеллектуалами, для большинства из которых научные опыты молодого исследователя были не чем иным, как ребячеством и даже хулиганством в науке.

В восьмом номере «Анналов физики» появилась еще одна статья Эйнштейна из великой триады: «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты». Она была посвящена броуновскому движению.

Открытое в 1827 году шотландским ботаником Робертом Броуном хаотическое движение мельчайших частиц (цветочной пыльцы) позволило Эйнштейну, опираясь на молекулярную теорию, предположить, что в основе такого перемещения лежит тепловое движение атомов и молекул. При помощи разного рода статистических методов ученый показал, что между скоростью движения взвешенных частиц, их размерами и коэффициентами вязкости жидкостей существует экспериментально проверяемое количественное соотношение.

Лауреат Нобелевской премии, физик-теоретик и математик Макс Борн спустя годы писал: «Я думаю, что эти исследования Эйнштейна больше, чем все другие работы, убеждают физиков в реальности атомов и молекул, в справедливости теории теплоты и фундаментальной роли вероятности в законах природы».

Бернский период научной деятельности Эйнштейна стал плодотворным не только в смысле научного творчества и тех грандиозных планов, которые были выстроены им на будущее, но и весьма значимым периодом в его личной жизни.

Творческое вдохновение Эйнштейн черпал также и в дружеском общении – коллеги, ученики, старые друзья по цюрихскому Политехникуму.

Особое место в этом ряду заняла так называемая академия «Олимпия», в которую входили румынский филолог и философ Морис Соловин, математик Конрад Габихт и Альберт Эйнштейн.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: