Юрий Лубченков - Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна

- Название:Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-60746-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лубченков - Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна краткое содержание

В книге даны портреты не только стародавних великих князей и царей, но и всех правителей советского и постсоветского времени. Не обойдено стороной и их негативное влияние на экономическое и политическое развитие страны.

Главы государства российского. Выдающиеся правители, о которых должна знать вся страна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Русское войско появилось на границе. В Ливонии послышались голоса о необходимости опереться на одного из соседей. Заговорили о союзе с Польшей, но все ограничилось предположениями. В 1558 году русские войска вошли в Ливонию и опустошили ее. Собрался сейм, положено было умилостивить царя. Посол прибыл в Москву. Уже дан был приказ остановить военные действия, но из Нарвы стреляли по русским, и Нарва была взята. Соседи, в особенности Польша, взволновались переходом этой крепости в русские руки.

По взятии Нарвы царь потребовал покорности всей Ливонии; не добившись этого миром, попробовал силу. Много городов сдалось, в них селили русских и строили русские церкви; в битвах разбивали ливонцев.

Русские войска продолжали опустошать Ливонию. В конце 1561 года магистр Кетлер заключил договор с польским королем, по которому Ливония подчинялась Польше, а он делался наследственным герцогом Курляндским. ТакЛивония окончательно разорвалась между Польшей, Швецией, Данией, Россией и вассалами Польши, герцогами Курляндскими.

Пока в Ливонии совершались эти события, в самой Москве вышло наружу то, что доселе таилось: царь разорвал со своими советниками, и начала все более и более развиваться в нем подозрительность. Совершилось то, что еще до сих пор, по старой привычке, называют переменой в характере Ивана Грозного. Приближая к себе Сильвестра и Адашева, он надеялся встретить в них людей, лично ему преданных. Но сам друг их Курбский прямо указывает на то, что они завладели правлением и окружили царя избранными ими людьми. Влияние Сильвестра на царя было сильно до 1553 года, и основа его была в уважении к нравственным качествам Сильвестра.

Сильный удар влиянию Сильвестра нанесен был в 1553 году, когда Иван Васильевич опасно занемог. Больной хотел, чтобы, на случай его смерти, была принесена присяга его сыну, тогда младенцу Дмитрию (умер в этом же году). Большинство окружающих царя отказалось принести присягу и желало избрать Владимира Андреевича, сына Андрея Ивановича. Окольничий Адашев прямо говорил: «Сын твой, государь наш, еще в пеленках, а владеть нами Захарьиным». Сильвестр стоял за Владимира, и тем возбудил и к себе недоверие. Сами Захарьины колебались, боясь за свою участь.

Тяжелое сомнение налегло на царскую душу, но он не спешил разрывать со своими советниками. Спокойное отношение царя к событиям во время его болезни многим казалось неестественным; некоторые, более предусмотрительные, решились прибегнуть к старому средству – отъезду за границу.

Иван IV перешел к подозрительности, старался окружить себя людьми, которые не выходили из повиновения ему. Научившись презирать этих людей, простер свое презрение на всех, перестал верить в свой народ.

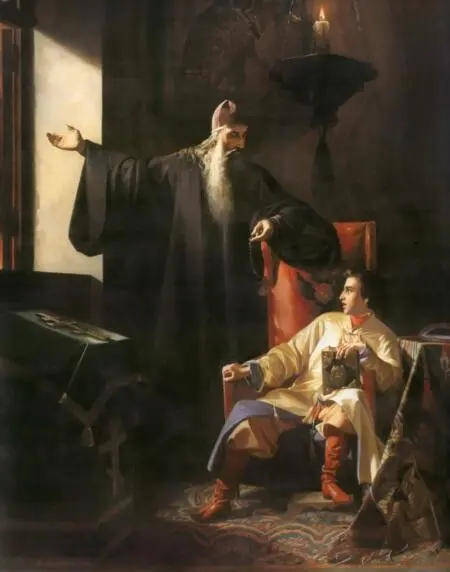

Царь Иван Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года. Художник Павел Плешанов. 1856

В 1560 году умерла царица Анастасия Романовна, дочь окольничьего Романа Юрьевича Захарьина. Во время ее болезни случилось у царя какое-то столкновение с советниками, которых он и прежде подозревал в нерасположении к Захарьиным, и которые, со своей стороны, считали Захарьиных главной причиной упадка их влияния. Над Адашевым и Сильвестром наряжен был суд: Сильвестр был послан в Соловки, а Адашев – сначала воеводой в Феллин, а после отвезен в Дерпт, где и умер.

Заметив, что низложенная партия хлопочет о возвращении своего влияния, царь ожесточился. Начались казни. Впрочем, на первых порах Иван Грозный часто довольствовался заключением в монастырь или ссылкой. С многих взяты были поручные записи, что они не отъедут за рубеж. Предположение подобного намерения нельзя считать фантазией царя; оно бывало и в действительности. Так отъехали Вишневецкий, двое Черкасских, Заболоцкий, Шашкович, и с ними много детей боярских. В 1564 году отъехал в Литву князь А.М. Курбский. Курбский был не просто боярин, он не только защищал права высшего сословия на участие в советах государя; он был потомок удельных князей и не мог забыть победы Москвы. В письме к Грозному Андрей Курбский вспоминает предка своего Федора Ростиславича, указывает на то, что князья его племени «не обыкли тела своего ясти и крови братий своих пити».

Княжата в ту пору составляли особый высший разряд в Московском государстве. В виде вотчин владели они остатками своих бывших уделов. Царь в 1562 году издает указ, которым ограничиваются права княжат на распоряжение своими вотчинами. Флетчер сообщает, что, подвергая опале княжат, Иван Васильевич отнимал у них вотчины и давал поместья в других местах, разрывая, таким образом, связь между населением и бывшими удельными князьями.

Отъезд Курбского и его резкое послание еще сильнее возбудили подозрительность царя. Он стал готовиться к нанесению решительного удара тем, кого считал своими врагами.

Для этого нужно было убедиться, насколько можно было рассчитывать на бездействие народа. С этой целью 3 декабря 1564 года Иван Васильевич, взяв с собой царицу Марию Темрюковну, с которой вступил в брак в 1561 году, царевичей, многих бояр, дворян с семьями, вооруженную стражу, всю свою казну и дворцовые святыни, поехал по разным монастырям и, наконец, остановился в Александровской слободе.

Недоумение москвичей по поводу этого отъезда продолжалось до 3 января 1565 года, когда митрополит Афанасий получил грамоту от царя, в которой, исчисляя вины бояр, начиная с его малолетства, он обвинял их в корыстолюбии, нерадении, измене. Государь объявлял, что, не желая терпеть измены, оставил свое государство и поехал поселиться, где Бог ему укажет. С тем вместе получена была грамота к православному населению града Москвы, в которой государь писал, что на них он гнева не имеет. Странное сообщение поразило всех. Духовенство, бояре и горожане в недоумении приступили к митрополиту с просьбами, чтобы он умолил царя; причем горожане указывали – просить царя, чтобы он государства не оставлял, а их на расхищение волков не давал, «наипаче от рук сильных избавлял». И те, и другие равно выразили мысль, что изменников государь волен казнить, как ему угодно.

С этим полномочием поехала из Москвы депутация из разных чинов людей, во главе которой стоял Пимен, архиепископ Новгородский. Царь склонился на просьбу и объявил, что снова принимает власть, что будет казнить изменников. Он сказал, что из государства и двора выделяет себе часть, которую назвал опричниной. Вслед за тем последовало определение тех волостей, городов и московских улиц, которые взяты в опричнину.

Еще в послании Ивана Грозного из Александровской слободы он осуждал обычай духовенства печаловаться за осужденных. Но самое серьезное столкновение по этому вопросу возникло тогда, когда первосвятительскую кафедру занял соловецкий игумен Филипп из рода Колычевых. Зная лично и уважая Филиппа, царь в 1567 году предложил ему московскую кафедру митрополита. Филипп, сначала отказывавшийся, согласился под условием уничтожения опричнины. Царь оскорбился. Собору удалось примирить их, и Филипп дал обещание в опричнину и царский домовый обиход не вступаться. Но подозрение запало в царскую душу. Новый митрополит начал ходатайствовать за опальных и обличать царя. Произошло несколько столкновений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: