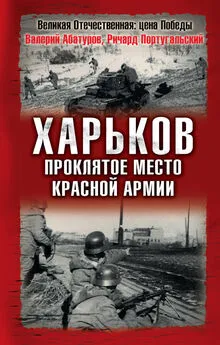

Ричард Португальский - Харьков – проклятое место Красной Армии

- Название:Харьков – проклятое место Красной Армии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Португальский - Харьков – проклятое место Красной Армии краткое содержание

В мае 1942 года неудачное наступление РККА завершилось «Харьковской катастрофой», что привело к обрушению Юго-Западного фронта и прорыву немцев к Сталинграду и Кавказу. Последствия этого разгрома были настолько трагичны, а потери в живой силе и технике настолько велики, что Сталин сказал, обращаясь к главным виновникам провала Тимошенко и Хрущеву: «Если бы мы сообщили стране во всей полноте о той катастрофе, которую пережил фронт, то я боюсь, что с вами поступили бы очень круто…»

Год спустя противник вновь нанес нам под Харьковом чувствительное поражение – в результате контрудара отборных танковых соединений СС советские войска были выбиты из города с большими потерями.

И лишь в августе 1943 года, уже в ходе Курской битвы, Харьков был наконец освобожден окончательно. Четырежды переходивший из рук в руки город превратился в руины. Посетивший его в 1943 г. писатель Алексей Толстой писал: «Я видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, когда в пятом веке через него прокатились орды германских варваров. Огромное кладбище…»

Обо всех этих сражениях, о подлинной цене побед, о причинах и виновниках поражений читайте в новой книге Валерия Абатурова и Ричарда Португальского «Харьков – проклятое место Красной Армии».

Харьков – проклятое место Красной Армии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В первые дни после овладения Харьковом наступление 69-й армии развивалось успешно. Противник оказывал лишь слабое сопротивление. «…Мы не встречали ни малейших признаков присутствия своих «старых знакомых» – частей танкового корпуса СС», – отмечал генерал М.И. Казаков [210] . В ночь на 23 февраля соединения армии форсировали р. Ворскла в 40 км севернее Полтавы. 180-я стрелковая дивизия, захватившая плацдарм на западном берегу этой реки, находилась в готовности вести наступление на город. Но в связи с изменением обстановки в полосе 6-й армии Юго-Западного фронта командующий войсками Воронежского фронта уточнил задачи армии: теперь она должна была наносить удар в направлении Карловки.

В ночь на 23 февраля армия провела перегруппировку, и с утра ее дивизии развернулась фронтом на юг. Продвижение шло очень медленно. Наспех пополненная пехота наступала без танков, при нехватке боеприпасов. С 25 февраля наступление 69-й армии окончательно выдохлось и замерло на рубеже Рублевка, Чутово, Староверовка. Но штаб фронта не хотел мириться с этим. Через несколько дней армия получила приказ о возобновлении наступления в юго-западном направлении с целью овладения Полтавой. В ее состав передавались 160-я и 305-я стрелковые дивизии из 3-й танковой армии. Но фактически этим армия не только не усиливалась, а еще более ослаблялась, так как вместе с обескровленными дивизиями получила от 3-й танковой армии и значительную полосу, в которой эти дивизии действовали.

При всем этом командование фронта шло на значительный риск: на фланге армии, в районах Карловки и Краснограда, продолжала оставаться крупная танковая группировка противника, уже нанесшая к тому времени сильные удары по 6-й армии Юго-Западного фронта. Но именно в те дни генерал Казаков получил по телеграфу следующее оперативное ориентирование командующего войсками фронта: «До Днепра осталось 400–450 км, а до весенней распутицы тридцать – тридцать пять дней. Сделайте из этого соответствующие выводы и расчеты…» [211]

Но ничем не обоснованное и неподготовленное наступление не могло уже принести успеха. Его ход верно и лаконично охарактеризовал М.И. Казаков: «Враг легко отражал все наши трудные попытки продвинуться вперед. Мы только еще больше ослабляли себя, растрачивая и без того скудные силы. 2 марта мы получили, наконец, указание о переходе к обороне».

Такие же, как и в 69-й армии, по содержанию указания после овладения Харьковом получила и 3-я танковая армия. 19 февраля штаб армии принял указания фронта, в которых говорилось: «До Киева осталось около 400 км, до разлива рек, приведения в труднопроходимое состояние дорог осталось 25 суток. Крепко учтите это и обеспечьте всеми мерами такие темпы продвижения, чтобы р. Днепр до распутицы была, безусловно, за нами. На основе Ваших расчетов предъявите требования войскам. Используйте гидрометеоотделение Вашего штаба и постоянно держите в курсе метеообстановки войска» [212] .

Выйдя в свою полосу наступления, армия, преодолевая сопротивление арьергардов противника, медленно продвигалась на запад, производя в то же время перегруппировку для планировавшегося наступления на Полтаву. К этому времени резко осложнилась обстановка в полосе ее левого соседа – 6-й армии Юго-Западного фронта. В этой связи перед 3-й танковой армией была поставлена новая задача: прекратить подготовку к наступлению на Полтаву, с выходом в полосу своих действий частей 69-й армии передать им занятые рубежи и форсированным маршем занять район Карловка, Красноград.

Однако уже 24 февраля решением Ставки Верховного Главнокомандования из состава армии была выделена «Южная группа», в которую вошли 6-й гвардейский кавалерийский корпус, 184, 219, 350-я стрелковые дивизии и 201-я отдельная танковая бригада. Она получила задачу «…к исходу 24 февраля уничтожить противостоящего противника и овладеть Казачий Майдан, Шляховая, Ленинский Завод в готовности к 12.00 25 февраля овладеть Кегичевка» [213] . В течение 24–27 февраля соединения 3-й танковой армии и «Южной группы» вели ожесточенные бои и медленно продвигались по направлению к Карловке, Краснограду и Кегичевке.

Таким образом, в результате Харьковской наступательной операции советские войска продвинулись на 100–200 км и нанесли тяжелое поражение противнику. Успех был достигнут в условиях, когда противостоявшая вражеская группировка была резко ослаблена в ходе предшествовавших наступательных операций советских войск. Однако закрепить его на харьковском направлении не удалось. Начиная с 20-х чисел февраля обстановка на левом крыле Воронежского фронта во многом стала определяться ходом событий в полосе соседнего с ним Юго-Западного фронта.

Глава 7 Сражения за Донбасс: от наступления к обороне

После завершения окружения противника под Сталинградом войска Юго-Западного и Южного фронтов, преследуя его отходившие части, подошли к границам Украины и ее промышленному центру – Донбассу. При этом соединения Юго-Западного фронта к концу января вышли на нижнее течение р. Северский Донец, восточнее Ворошиловграда, и захватили плацдарм на его правом берегу, а войска Южного фронта достигли нижнего течения Дона. В результате главные силы немецкой группы армий «Дон» были охвачены с севера и юга. Командование этой группы 23 января 1943 г. докладывало в ставку вермахта: «Ростов уже закрыт русскими. Создается серьезная ситуация… Опасность заключается не только лишь в районе южнее Ростова, но и в том, что противник может прорваться через Ворошиловград к Азовскому морю. В подобном случае, кажется, что вырваться из рук противника и отбиться от него невозможно» [214] .

Примерно так же оценивало обстановку и советское командование. 26 января Ставка ВГК в директиве войскам указывала: «Сопротивление противника в результате успешных действий наших войск на Воронежском, правом крыле Юго-Западного, Донском, Северо-Кавказском фронтах сломлено. Оборона противника прорвана на широком фронте. Отсутствие глубоких резервов вынуждает врага вводить подходящие соединения разрозненно и с ходу. Образовалось много пустых мест и участков, которые прикрываются отдельными небольшими отрядами. Правое крыло Юго-Западного фронта нависло над Донбассом, а захват Батайска приведет к изоляции кавказской группировки противника. Наступила благоприятная обстановка для окружения и уничтожения по частям донбасской, кавказской и черноморской группировок противника» [215] .

Общий замысел Ставки ВГК на развитие наступления на советско-германском фронте

В такой обстановке командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-полковник Н.Ф. Ватутин стремился в короткие сроки осуществить разгром донбасской группировки немецких войск. Как писал генерал С.М. Штеменко, в то время начальник оперативного управления Генерального штаба: «… Личное мнение Н.Ф. Ватутина высоко котировалось в Генштабе и, конечно, оказало большое влияние на формирование здесь замысла операции советских войск в Донбассе… Ватутин был захвачен идеей… бросить сильную подвижную группу в направлении Мариуполя, отсекая врагу все пути отхода из Донбасса» [216] . Свои соображения он доложил в Ставку, которая поддержала его замысел и 20 января утвердила план наступательной операции по разгрому противника в Донбассе под названием «Скачок». В директиве Ставки указывалось: «Армии Юго-Западного фронта, нанося главный удар своим правым крылом с фронта Покровское, Старобельск в направлении Сталино, Мариуполь и левым крылом из района западнее Каменска в направлении Ровеньки, Сталино, а частью сил на Таганрог, отрезают всю группировку противника, находящуюся на территории Донбасса и в районе Ростова, окружают ее и уничтожают, не допуская отхода ее на запад и вывоза имущества». Выход подвижных войск фронта к Мариуполю предусматривался на седьмой день наступления. К этому же сроку подвижные соединения, выдвинутые из резерва фронта, должны были захватить переправы через Днепр в районах Запорожья и Днепропетровска. Южному фронту предстояло разгромить ростовскую группировку врага, освободить Ростов и Новочеркасск, а затем, развивая наступление на запад вдоль побережья Азовского моря, во взаимодействии с соединениями Юго-Западного фронта освободить юго-восточные районы Донбасса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Поселягин - Командир Красной Армии: Командир Красной Армии. Офицер Красной Армии [сборник litres]](/books/1143289/vladimir-poselyagin-komandir-krasnoj-armii-komandi.webp)