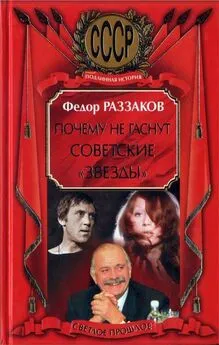

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды»

- Название:Почему не гаснут советские «звёзды»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40776-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Раззаков - Почему не гаснут советские «звёзды» краткое содержание

Новая книга популярного автора не оставляет от этих антисоветских мифов камня на камне, неопровержимо доказывая, что фактически все «звезды» СССР — даже те из них, кто был настроен антисоветски, — состоялись не вопреки, а благодаря советской власти, подтверждением чему служит и тот неоспоримый факт, что после «крушения тоталитарного режима» и «торжества свободы и демократии» не удалось создать ничего соизмеримого с шедеврами советской эпохи. Да, система отбора в СССР была гораздо жёстче и строже, чем теперь, но именно это и позволяло, отсеяв шелуху и однодневки, продвигать подлинные таланты, именно поэтому великие советские «звёзды» по яркости, масштабам и долголетию неизмеримо превосходят нынешних жалких «звёздочек» и «звездунов»!

Почему не гаснут советские «звёзды» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако параллельно с этим шло усиление позиций и других кавказских кланов. Так, грузин Тенгиз Ментешашвили (сподвижник Шеварднадзе и бывший первый секретарь Тбилисского горкома) был назначен секретарём Президиума Верховного Совета СССР (вместо умершего, и опять же грузина (!), М. Георгадзе, который просидел на этом посту ни много ни мало 25 лет!). Кроме этого, одним из ближайших помощников Андропова был карабахский армянин Георгий Шахназаров, с которым они были знакомы более 20 лет — с тех пор как Шахназаров пришёл работать в Международный отдел ЦК КПСС, который возглавлял Андропов (знаменательный факт — чуть позже Шахназаров станет помощником М. Горбачёва).

Короче, несмотря на то что руководящие элиты Грузии и Армении являлись наиболее националистически и сепаратистски настроенными, однако во многом именно на кавказские кадры Андропов сделал ставку в своих реформах. Не потому ли, что они были более капитализированы и потому более готовы к будущей смене общественного строя, чем узбекские интернационалисты?

Отметим следующий парадокс: несмотря на то что Грузия считалась одной из самых националистических советских республик, однако она же была и наиболее «коммунистической» нацией: в 1982 году из 10 тысяч грузин 826 являлись счастливыми обладателями партийных билетов, опережая по этому показателю русских с белорусами (774 и 706) и оставляя далеко позади туркмен, молдаван и таджиков (320, 316 и 268). Объяснялся сей парадокс достаточно просто. Во всех советских республиках к тому времени членство в КПСС становилось товаром, пользовавшимся спросом на рынке. Но именно в Грузии этот спрос был наиболее высоким, поэтому и уровень коррупции в партийной среде там был соответствующим — одним из самых высоких в стране. Думаете, Андропов этого не знал? Естественно, знал, но предпочёл грузин не трогать.

Судя по всему, атака на Узбекистан готовилась не один месяц в недрах союзного КГБ и ЦК КПСС. Естественно, полной правды об этой спецоперации мы никогда не узнаем, поскольку документы об этом вряд ли сохранились, а большинство участников её либо уже умерли, либо вместо правды предпочитают рассказывать общественности мифологизированную историю о том, как «в насквозь коррумпированный Узбекистан были отправлены честные следователи, чтобы разворошить преступное гнездо». Следователи в большинстве своём и в самом деле были честными, однако использовали их отнюдь не для того, чтобы восторжествовала справедливость.

Затевая «узбекское дело», Андропов исходил исключительно из клановых интересов. Начав чистки в Узбекистане, он в то же время стал усиливать позиции кавказцев, что было нонсенсом: нельзя бороться с коррупцией и одновременно поощрять сепаратизм. В Узбекистане была коррупция, но не было сепаратизма, в Закавказье было и то и другое. Вопрос на засыпку: где надо было прежде всего наводить порядок, чтобы спасти государство? Ответ, думаю, очевиден. Андропов же поступил вопреки всякой очевидности.

Отдадим ему должное: он весьма умело воспользовался определённой разобщённостью узбекской элиты, а также использовал «втёмную» группировки, которые существовали в Центре. Например, удар по «среднеазиатскому клану» был с большим воодушевлением поддержан державниками (русскими патриотами), которые давно считали, что «нацмены сидят на шее у России». Центр и в самом деле в значительной мере субсидировал почти все союзные республики, однако здесь было одно «но»: какова была отдача этих республик в обмен на эти субсидии.

Например, если взять тот же Узбекистан, то его отчисления в союзную копилку были весьма существенными: тут и «белое золото» — хлопок (его государство покупало у республики за копейки, а продавало за валюту в 34 государства), и настоящее золото (республика занимала 2-е место по золотодобыче в стране; только предприятие в Мурунтау — единственное в мире как по мощности, так и по технологии, выпускающей слитки высокой чистоты, — имело мощность 18 миллионов тонн руды в год, из которых получалось 50 тонн золота), а также уголь, медь, нефть и т.д. (ежегодный национальный доход республики в начале 80-х составлял 20–21 миллиард рублей).

Кроме этого, как уже отмечалось выше, весьма значительным был вклад Узбекистана в так называемой неконвертируемой валюте — то есть в духовной сфере. Эта республика, которую населяли более 100 наций и народностей, являлась своего рода регионом, цементирующим братскую дружбу народов СССР. Именно там русские люди чувствовали себя наиболее комфортно, о чём свидетельствовали факты, упоминаемые выше, — темпы прироста русскоязычного населения, которые обгоняли общесоюзные в три раза! Похожая ситуация сложилась и в других республиках Средней Азии, чего нельзя было сказать о закавказских и прибалтийских республиках, где русские с недавних пор стали жить, что называется, на пороховой бочке.

Между тем ни о каком «сидении на шее у Центра» в отношении Узбекистана говорить было нельзя. Если, к примеру, в начале 80-х месячный заработок сельских жителей там составил 59,4 рубля, то по стране он равнялся 91,5 рубля (и это при том, что минимальная заработная плата официально составляла 75 рублей). Объём торговли на душу населения в Узбекистане был в 1,5 раза меньше, чем по Союзу, и он занимал следующие места среди 15 республик по оказанию услуг населению: по связи (почта, телеграф, телефон) — 15-е место, по культурному обслуживанию — 14-е, по жилью, транспорту — 13-е. Потребление на душу населения продуктов животноводства (мясо, молоко, масло, яйца), фруктов, овощей оказалось в 2 раза меньше против общесоюзного уровня.

Вина Центра в сложившейся ситуации была очевидной, поскольку он субсидировал республики неодинаково, выделяя прежде всего «любимчиков». Среди последних были те же Грузия, Армения, а также прибалтийские республики, которые вносили во всесоюзную копилку значительно меньше средств, чем Узбекистан, однако требовали себе значительно больших привилегий. И получали их, поскольку имели в союзной столице мощное лобби (например, первым заместителем министра финансов СССР был армянин). Однако в обмен на эти привилегии Кавказ и Прибалтика платили Москве… ростом национализма и сепаратизма.

Одним из руководителей «андроповского десанта», посланного в Узбекистан, был близкий соратник Андропова, новый председатель КГБ СССР (с декабря 1982 года) Виктор Чебриков. Отметим весьма показательный факт: в декабре 1983 года, спустя два месяца после смерти Рашидова, именно Чебриков придёт на его место в Политбюро — будет избран на Пленуме ЦК кандидатом в этот высший кремлёвский ареопаг. Судя по всему, это было платой ему за его деятельное участие в «андроповском десанте», отправленном в Узбекистан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: