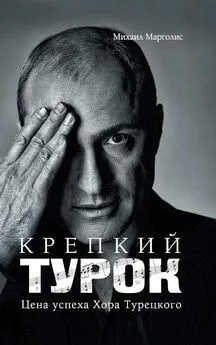

Михаил Марголис - Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого

- Название:Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-43240-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Марголис - Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого краткое содержание

Перед вами — откровенная повесть о ярком маэстро, его сенсационном, победном вторжении в российский шоу-бизнес, покорении лучших мировых сцен и специфических законах выживания на большой эстраде.

Крепкий Турок. Цена успеха Хора Турецкого - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так совпало, что в то перестроечное время многие крупные американские еврейские организации желали развивать различные благотворительные программы в Союзе, тем более они обходились им не очень дорого. Я выдвинул инициативу создать настоящий концертный хор при московской синагоге, чтобы привлечь к ее посещению больше народа, и получил поддержку Адольфа Соломоновича, а также легендарного Ральфа Гольдмана, экс-секретаря Бен-Гуриона. Тогда Гольдман (сейчас ему, к слову, 97 лет и он до сих пор работает в Иерусалиме) являлся президентом крупнейшей еврейской благотворительной организации „Джойнт“. А я был помощником Шаевича в международных контактах и обладал, так сказать, допуском к уважаемым людям. Кроме Гольдмана, в мою идею поверили многие. Тот же Маловани, входивший в попечительский совет „Джойнта“. Деньги нам выделили, оставалось — реализовать задуманное на практике. Я ведь стремился не просто создать профессиональный концертный коллектив, а лучший в мире еврейский хор! При этом, объективно оценивая собственные возможности, понимал, что в качестве концертного дирижера, не соответствую задуманному проекту. Требовалось найти подходящего человека на этот пост». Вскоре Плисс узнал о Турецком.

06 глава

«Ты охренел, Миша! Какая синагога?!»

«После возвращения из Америки я участвовал в организации гастролей лучших канторов мира в СССР, — повествует Владимир Борисович. — Они выступали в Большом зале столичной консерватории, в зале им. Чайковского, в Питере, Одессе, Минске. Мы знакомили нашу публику с новым для нее искусством. Если хотите, готовили к появлению московского еврейского хора. Самостоятельно синагога не имела права заниматься привозом, каких бы то ни было артистов и устройством их концертов. Мы сделали это через детский фонд Альберта Лиханова. Там работал Николай Васильевич Егоров, сам когда-то руководивший профессиональным хором. Я с ним разговорился и сказал, что ищу яркого профессионала, который возглавил бы наш синагогальный хор. У нас обнаружилась общая знакомая — декан хорового факультета Гнесинки Людмила Попова. Я пошел к ней. Она меня помнила, ведь с момента моего окончания данного института тогда прошло немного времени.

Попросил ее подумать, нет ли среди ее студентов-евреев тех, кто мог бы возглавить хор синагоги? Она позвонила Мише Турецкому. Мы с ним встретились. Я объяснил ему идею, и он тоже ею очень загорелся».

Михаилу, впрочем, запомнилось, что о вакансии в синагоге ему сообщила бывшая однокурсница Татьяна Добростина, с которой он в те «черные» для себя дни повстречался в Гнесинке, куда «непонятно зачем заглянул». По большому счету, сие неважно. Принципиально другое: Турецкого вдохновила «эта еврейская история». Он ринулся в нее «по зову сердца», решив, что «нашел свое дело», и даже не уточнив, сколько на первых порах ему за это будут платить. Через десять дней после обстоятельного разговора с Плиссом, в сентябре 1989-го, Михаил уже провел в синагоге первую репетицию.

«Ты охренел, Миша! — кричал Шерлинг, узнав, что Турецкий покидает его „Школу музыкального искусства“. — Я тут из тебя звезду делаю! И поешь, и танцуешь, и дирижируешь. А ты куда — в хор синагоги?! Бесперспективно». Но агитировать и стращать 27-летнего хормейстера, получившего реальный шанс создать фактически свой авторский проект, абсолютно не стоило. Он принял твердое решение, поблагодарил Юрия Борисовича за «полезную практику, полученную в его театре», и откланялся. А «школа» Шерлинга, кстати, довольно скоро прикрылась.

«В московской синагоге я бывал и до 1989 года, — рассказывает Турецкий. — Впервые пришел туда лет в 16, с простым юношеским желанием тусануться. Я иногда участвовал в посиделках с родственниками моего отца. Среди них были колоритные личности. Например, дядя Фима — заведующий пошивочным цехом Театра Ленинского комсомола. Известный на всю округу портной. Знаменитые артисты у него костюмы заказывали. Некоторых из них он даже подначивал, произнося, с акцентом бессарабского еврея, что-то вроде: „Не фрак играет ролей…“ В общем, прикольно выражался, при этом знал традиции и прекрасно пел еврейские песни. Мы собирались большим родственным кругом, человек 40–50, и Фима запевал, а все ему подпевали. Тут я чувствовал, кто мы такие есть — заметная субкультура в большом советском обществе. Папины родственники рассказали мне и о синагоге в Москве. Я заинтересовался. Как-то, в шикарный осенний вечер, отправился туда, то ли с родным братом, то ли с двоюродным, на праздник Рош а-Шана. Увидел толпу людей, пришедших в синагогу, скорее, как в клуб, нежели в религиозное место. Но и это впечатляло. Евреи и „косившие“ под евреев являлись к зданию на улице Архипова (теперь это Большой Спасоглинищевский переулок), чтобы завести знакомства, найти дочке хорошего жениха, а сыну — правильную невесту, поговорить о поданных на выезд документах, о получении статуса беженцев и т. п.

Я тоже втянулся в этот „хоровод“. Стал периодически наведываться в синагогу, общаться там с разными людьми. Формировались какие-то еврейские компании по интересам. Я любил в них бывать. Иудаизм, однако, оставался для нас экзотикой, но любопытной. Начал что-то почитывать на эту тему. Особенно во второй половине 1980-х, когда в СССР решили масштабно отметить 1000-летие Крещения Руси, и одновременно пробудился массовый интерес не только к христианству, но и к другим религиям. Мне, к слову, в православный храм на Пасху тоже нравилось ходить, как и в синагогу. Все-таки я родился и вырос в Москве, в ассимилировавшейся „советской“ семье и в полной мере почувствовать себя евреем, чем-то отличающимся от русских, украинцев или белорусов, фактически не мог».

В некотором роде Турецкому выпал жребий Владимира Мулявина. Говорю это, конечно, с изрядной долей условности, и все же. Главным «песняром» Страны Советов, популяризатором полузабытого белорусского фольклора стал свердловский музыкант, изначально не знавший ни слова по-белорусски, однако приглашенный в том же 27-летнем возрасте (что и Михаил в синагогу) в Белорусскую филармонию, где вскоре создал лучший эстрадно-фолковый ВИА республики. И Турецкий, встав во главе московского синагогального хора, не владел ни одной разновидностью еврейского языка, но быстро превратился в самого яркого кантора России.

«На языке предков я не общался, но много слов из него понимал с детства, — замечает Михаил. — Родители мои знали идиш и, когда хотели что-нибудь скрыть от меня, переходили на него, объясняя, что это „взрослые разговоры“.»

Предложение Плисса оказалось для Турецкого сродни провидению. «Словно сам Бог хотел сделать меня новым источником еврейской храмовой музыки в России, — воодушевленно сообщает Михаил Борисович. — До большевистской революции в московской синагоге пел хор в 110 человек! Как они там умещались?! Руководил ими польский композитор Завел Зильберт, получивший образование в Германии. Когда мы „ковырнули“ его музыку, я понял, что это автор, уровня Феликса Мендельсона-Бартольди, и представил, каков же тогда был его хор! Как они пели! А потом — пустыня, все высохло, 70 лет ничего не происходило. И вот миссия возрождения этой, почти утраченной у нас культуры возложена на меня».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Марголис - Путь Горыныча [Авторизованная биография Гарика Сукачева]](/books/1089671/mihail-margolis-put-gorynycha-avtorizovannaya-biog.webp)