Наталия Чернышова-Мельник - Дягилев

- Название:Дягилев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03417-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Чернышова-Мельник - Дягилев краткое содержание

Дягилев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но пока он готовил выставку «Два века русской живописи и скульптуры». Обсуждая с друзьями ее план, Дягилев выдвинул идею показать русское искусство последних десятилетий, но без нелюбимых им передвижников. Посетители, по его замыслу, должны были переходить от картин К. Брюллова и Ф. Бруни прямо к произведениям И. Левитана, В. Серова, М. Врубеля и художников объединения «Мир искусства». Это, конечно, вызвало возражения Александра Бенуа и Льва Бакста. Но таковы уж были «барские замашки» их друга, что порой он отдавал предпочтение своей прихоти, а не разуму. На этот раз Сергей Павлович почему-то решил, что французам «всё равно не понять» многое из того, что изображают на своих полотнах русские художники. Но, с другой стороны, он был озабочен тем, что, по свидетельству А. Бенуа, «принимал за „требование стиля“, в чем сказывался его неисправимый эстетизм». «На этот счет, — писал Александр Николаевич, — и я, и Серов, и Бакст немало спорили с ним, но когда Сережа закусывал удила, то с ним ничего нельзя было поделать и никакие резоны не действовали».

И все-таки, несмотря на горячие споры и многочисленные взаимные обиды, будущая выставка постепенно приобретала очертания. Предполагалось, что она займет 12 залов на Осеннем салоне в Гран-Пале, в том числе четыре огромных. Их оформлением заведовал Л. Бакст. Он хорошо поработал над цветовым решением отдельных залов, стены которых друзья решили обтянуть холстом. Но вдруг Дягилев заявил, что большой зал, с которого начиналась выставка, должен сверкать золотом парчи и именно на ней следует разместить древние иконы. Это решение вызвало возражение со стороны остальных «мирискусников», но Сергей Павлович не желал слушать никаких аргументов. Это пагубно повлияет на восприятие икон?

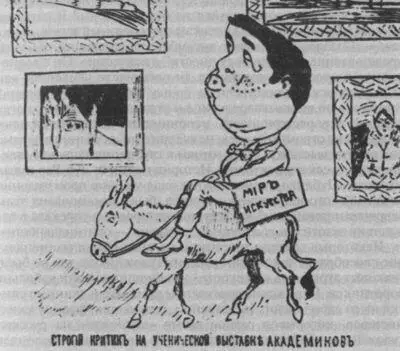

Карикатура на Дягилева в журнале «Шут». 1900 г.

Нет, нет и еще раз нет! Впоследствии Александр Бенуа написал, что «общее впечатление от иконного зала было театрально-эффектным, но сами эти строгие образцы древней живописи терялись среди всего такого сверкания, а их краски казались тусклыми и грязными». Но, с другой стороны, интерес публики к иконам даже в России едва возник и никакого художественного подхода к ним еще не было найдено. Именно эта мысль утешала друзей Дягилева.

Зато все они единодушно признали, что очень удачным оказалось оформление одного из узких залов, где Бакст повторил идею, использованную им годом раньше в Таврическом дворце: между колоннами устроил своеобразный зимний сад. Среди трельяжей и боскетов поместили чудесные бюсты работы Федота Шубина, пейзажи Сильвестра Щедрина, а в центре водрузили громадный коронационный портрет Павла I — изумительную работу художника Владимира Боровиковского. Кисть мастера придала фигуре императора что-то мистически жуткое. «Недалеко от Павла, — вспоминал Александр Бенуа, — висели и шедевры Левицкого — вся компания смолянок. После многолетнего пребывания на стенах петергофского Большого дворца это был первый выезд аристократических барышень в свет — и в какой свет — прямо в самый центр Парижа. Успех как раз им выдался исключительный — так же, как и бесподобному портрету Дидро кисти того же Левицкого, специально доставленному из Женевского музея…»

Перед открытием художественной выставки в Париже. Слева направо: Александр Шервашидзе, Александр Бенуа, Лев Бакст, Сергей Дягилев, Игорь Грабарь, Елизавета Кругликова. Рисунок Е. С. Кругликовой. 1906 г.

Наконец, после большой подготовительной работы, споров до хрипоты, взаимных обид, непонимания и многочисленных уступок, творческого горения во имя успеха общего дела выставка «Два века русской живописи и скульптуры» была открыта 15 октября 1906 года под председательством великого князя Владимира Александровича. Почетными председателями стали русский посланник в Париже Александр Иванович Нелидов, графиня де Греффюль и заместитель госсекретаря Франции по изящным искусствам Анри Дюжарден-Боме, выставочный комитет возглавил вице-президент Императорской Академии художеств граф И. Толстой. Имя «генерального комиссара» С. Дягилева значилось в самом конце длинного списка членов выставочного комитета. Но всем пришедшим на открытие выставки русского искусства было понятно, что именно он — вдохновитель и главный организатор этого грандиозного художественного проекта.

К открытию выставки, которая длилась около месяца, был выпущен иллюстрированный каталог со вступительной статьей Александра Бенуа, посвященной основным вехам в эволюции русского искусства. Предваряло ее краткое введение, написанное Дягилевым: «Цель настоящей выставки не заключается в том, чтобы полным и методически добросовестным образом представить всё русское искусство в различные эпохи его развития… Очень многие артисты, которым их современники придавали преувеличенное значение, кажутся теперь лишенными всякой ценности, так как они не оказали никакого влияния на современное нам искусство. Этим-то и объясняется сознательное отсутствие произведений многих художников… Настоящая выставка представляет собою обзор развития нашего искусства, как его видит новый глаз. Всё, что только оказывало непосредственное влияние на современное мировоззрение нашей страны, представлено на ней. Это верный образ художественной России наших дней с ее искренним порывом, с ее почтительным восхищением перед прошлым и с ее пламенной верой в будущее». Каталог насчитывал свыше семисот предметов, среди них — 36 икон и множество живописных произведений как старых, так и современных мастеров. Подлинным украшением этого значительного культурно-исторического события стали несколько концертов русской камерной музыки, устроенных в помещении выставки. Они предвосхитили, по словам Бенуа, «ту несравненно более значительную манифестацию русской музыки, которой Дягилев угостит Париж всего через несколько месяцев» — следующей весной.

Устроители выставки придерживались хронологического принципа. Художник и критик Александр Шервашидзе (Чач-ба) отмечал в статье «Выставка русского художества в Париже», опубликованной в журнале «Золотое руно»: «…Залы распределены так, что, входя в первую, посвященную древним иконам XV, XVI и XVII столетий, доходили последовательно и хронологически до залы Мусатова и Кузнецова…» Буквально со дня открытия выставка имела огромный, «неслыханный» успех среди публики. Но особо были отмечены современные русские художники, чьи произведения впервые выставлялись в Париже с таким вкусом и в таком объеме. Как свидетельствует Александр Бенуа, «общее впечатление от них, начиная с исполинского панно Врубеля „Микула Селянинович“, было удивительной свежести и бодрости. Особенно поражали… пейзажи Левитана, мощно-характерные портреты Серова, полные щемящей печали большие северные панно К. Коровина, изящная затейливость и очаровательная поэтичность фантазии К. Сомова (и его же чудесные портреты) и многое, многое другое». Работы самого Александра Николаевича тоже получили вполне заслуженное признание. Кроме того, во время работы выставки он прочел доклад, посвященный истории русского искусства двух предыдущих веков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: