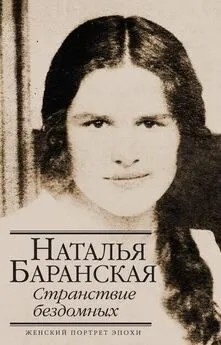

Наталья Баранская - Странствие бездомных

- Название:Странствие бездомных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074546-3; 978-5-271-36206-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баранская - Странствие бездомных краткое содержание

«Странствие бездомных» — история нескольких поколений большой семьи Баранских-Радченко-Розановых.

Любовь Радченко, мать автора этой книги, бесшабашная, пылкая революционерка, умела располагать к себе людей, но была не приспособлена к семейной жизни. Отца, Владимира Розанова, его дядя, известный философ Василий Розанов, называл «эсдек в странствиях». Родители Натальи Баранской и люди их круга — не застывшие портреты, а реальные люди — образованные, горячие, неуживчивые, порой одержимые.

На долю героев книги выпало немало испытаний: вольные и невольные расставания, частое одиночество, чужие дома и бездомье, сменяющиеся радостью встречи…

Странствие бездомных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На мой стол Возняк сваливал кучу заметок и писем рабкоров и селькоров. Он уже просмотрел их, отобрал подходящее, и я должна была всё это обработать, перевести с корявого языка на нормальный, грамотный. Всё это был живой материал, в нем звучал человеческий голос. Кроме почты, ко мне попадало много всякой официальщины: постановлений, распоряжений, отчетов областных властей и учреждений. Газета была скучной, но в ней еще не было той лакировки и бесстыдной хвастливости, которая становилась в советской печати тем сильнее, чем страшнее делалась жизнь.

Работала я быстро и хорошо, потому что работать любила, а тут еще хотела доказать свою «ценность». Мне даже нравилась эта работа после того, чем я занималась несколько месяцев в текстильном издательстве в промежутке между двумя ссылками. Там печатались только лекции профессоров, снабженные чертежами оборудования для текстильного производства, из чего мне навсегда запомнились «банкоброши веретён» как символ того, что я все равно понять не способна. Однако там, в текстильном издательстве, мною были довольны.

Возняк, как видно, оценил мой труд и мои способности. Мне установили зарплату 125 рублей, что было на пятьдесят больше, чем получал Федор. Думаю, что Возняк вообще начал ценить меня, — изменилось его обращение, изменился и облик. В один прекрасный день он явился на работу подстриженный, гладко выбритый, крепко надушенный пронзительным одеколоном, а пудра с его лица осыпалась на ярко-красный галстук. Но я не оценила этой внезапной перемены, не простила ему прежней грубости, держалась с ним подчеркнуто-официально, и он скоро вернулся в свое прежнее состояние небритой хамоватости.

Летом к нам приехали Нина с Николаем Онисимовичем. Они недавно поженились, поездка была как бы свадебным путешествием. Свидание с друзьями было большим праздником. Они провели у нас несколько дней (хозяйка устроила их в своей комнате). К сожалению, освободиться от работы было невозможно, и я проводила с ними только вечера. Разговоры, прогулки и опять разговоры. Помню ночную рыбалку на Чагане. Мужчины с увлечением удили рыбу, там было много сома, а мы с Ниной жгли костер, бросая в него траву, чтобы было больше дыма, — комары были лютые. Федор в азарте забрался на мельничную плотину, стал на ветхую доску, она подломилась, и он съехал по водоскату в реку прямо на наших глазах. «Федя, не тони, пожалуйста, не тони!» — кричали мы с Ниной. Сомов наловили больше полведра, порадовали хозяйку, она наготовила и себе, и нам.

Пока друзья были с нами, казалось, мы не в ссылке, а на летнем отдыхе в интересных местах как туристы.

Обе реки очень разнообразили наши летние впечатления: быстрый, бурный Урал, с крутого берега его и уходить не хотелось, часами бы смотреть на переплетение бегущих струй, — и тихий, плавный Чаган, спокойно отражающий небо. Мы не только любовались ими: с Урала носили воду для еды и питья, на Чаган ходили полоскать белье. Поначалу и это придавало романтичное своеобразие нашему быту.

В выходной день я с Николаем Онисимовичем побывала на базаре, для чего пришлось встать в шесть часов утра. Нинин муж хотел обязательно посмотреть, как выглядит сейчас «казачий базар» и похож ли он на то, что ему было знакомо по донской юности. Конечно, он был разочарован, увидев этот скудный рынок и малый привоз с окрестности. Но все же что-то знакомое встретилось ему: молодайка казачка, торгующая молоком, сметаной и творогом, продавала также каймак — любимое Николаем Онисимовичем с детства лакомство. Каймак — это подрумяненный в русской печке толстый слой пенок и сливок, вершки отстоявшегося молока. Рынок, конечно, скудел — разорялось сельское хозяйство, особенно хуторское, богатое. Николай Онисимович вступил в беседу с молодайкой и ее соседкой, тоже селянкой. Он расспрашивал о хозяйстве, обнаружив такое понимание и такой живой интерес к их жизни, что они забыли о торговле. Звали его в гости на хутор. «Тут близко, — говорили они, — можно и пешком дойти, всего каких-нибудь пятнадцать верст». Гости наши пробыли недолго, дней пять. Вероятно, Нинина мама советовала не засиживаться в «ссылочном» месте.

После их отъезда наша жизнь как-то сразу потускнела и помрачнела. Но дело было не только в расставании с друзьями. Что-то не так было с нами самими: работа в редакции, как и ожидалось, не оставляла мне ни утра, ни вечера, я не управлялась с домашними делами. Федор уходил на работу к девяти часам, мне надо было к одиннадцати. Рано вставать не хотелось — не высыпалась, и ему приходилось самому готовить завтрак и есть одному. Сделать яичницу ему было трудно, а может, он считал это унижением мужского достоинства. Недовольство вызывало и то, что обедать приходилось поздно. Короче говоря, бытовая неурядица портила нам настроение. Подозреваю, что Федор ревновал меня к редакции — к моим общениям, к работе, более живой и интересной, чем у него, и даже к моему более высокому заработку. Такая ревность — не персонально к кому-то, а ко всему в целом. Он становился угрюмым и молчаливым, а я чувствовала себя виноватой, хотя определить свою вину конкретно не могла.

Уральск — захудалый городок с одной мощеной длинной улицей, вдоль которой выстроились одноэтажные здания, больше — каменные лавки и лабазы и лишь несколько «высоких» трехэтажных домов да два-три просторных особняка. Остальной город был деревянным. Все постройки на улице Ленина так или иначе были связаны с купечеством, с торговлей, которая и была раньше душой этого города и основой его благосостояния. Потом, после Октября, когда торговля была запрещена, а купцы «деклассированы», склады и лавки отошли к горкомхозу. Все обветшало, жизнь в городе заглохла.

Вот этот-то захудалый Уральск и стал только что центром новообразованной Западно-Казахстанской области. Облик его от этого не изменился. Населяли его русские, потомки яицких казаков, бунтовавших в стародавние времена и принявших Емельяна Пугачева, за что и были наказаны государыней Екатериной Второй, а также русские пришлые, более всего ссыльные, еще и другие национальности, откуда-то переселившиеся, например татары. А казахов в городе было меньше, чем другого народа. Казахи тогда еще кочевали, хотя их принуждали уже осесть и в оседлости вести коллективное сельское хозяйство.

Здесь, между двух рек, в междуречье, образовался как бы полуостров; отсюда и начинался город — с давнего поселения донских казаков, названного Яицком. Первые поселенцы поднялись по реке Яик от Каспия, где гуляла казачья вольница, обирая торговые корабли. Вольные казаки с Яика (Урала) сами пошли под власть русского царя, но особым послушанием не отличались. Здесь, в Яицке, во время одного казачьего бунта и появился уже поднявший смуту Емельян Пугачев. Пришелец с Дона был из беглых арестантов, приговоренных к каторге. Бежал из Казани к Яицку, скрывался по хуторам и умётам. Отсюда, с Яика, и началось восстание во главе с Пугачевым, объявившим себя императором Петром III, чудом оставшимся в живых.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: