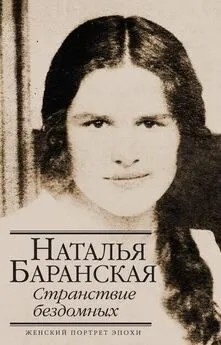

Наталья Баранская - Странствие бездомных

- Название:Странствие бездомных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Астрель

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-074546-3; 978-5-271-36206-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Баранская - Странствие бездомных краткое содержание

«Странствие бездомных» — история нескольких поколений большой семьи Баранских-Радченко-Розановых.

Любовь Радченко, мать автора этой книги, бесшабашная, пылкая революционерка, умела располагать к себе людей, но была не приспособлена к семейной жизни. Отца, Владимира Розанова, его дядя, известный философ Василий Розанов, называл «эсдек в странствиях». Родители Натальи Баранской и люди их круга — не застывшие портреты, а реальные люди — образованные, горячие, неуживчивые, порой одержимые.

На долю героев книги выпало немало испытаний: вольные и невольные расставания, частое одиночество, чужие дома и бездомье, сменяющиеся радостью встречи…

Странствие бездомных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы с Танечкой отправились в Москву — познакомить деда с внучкой, повидаться с дорогой нашей бабушкой, дождаться, когда Федор, уехавший в Саратов, подыщет жилье. Моя кузина Татьяна Розанова обещала приютить его и посодействовать в поисках.

Федя снял комнату в мещанском домике, стоящем во дворе городской бани. Дым и пар, доходящий до нашего жилья, были неприятны, но помещение нас устраивало — «зало» и две спаленки без окон, обычная планировка деревенского дома. «Квартира» была, конечно, гораздо хуже, чем наша уральская, да и хозяева были не того уровня. Столяр с женой и старухой матерью занимали переднюю часть дома с русской печкой, вход к нам был через них. Но Федор радовался и этому — снять комнату в Саратове было очень непросто.

Мы с Танечкой приехали в Саратов в начале зимы. Мне надо было работать, я сговорила старую хозяйку смотреть за дочкой и устроилась в издательство. Взяли меня туда охотно, сразу же. Опять, как в Воронеже, надо было вычитывать и править труды по сельскому хозяйству — опытные станции, селекция зерновых. Заработок значительно ниже, чем был у меня в газете, а у Федора — по-прежнему небольшой. Жили мы в бедности, у меня всё то же старенькое зимнее пальто, а из моего осеннего, драпового, подаренного когда-то дядей Митей, пришлось сшить куртку для Федора — его износилась вконец. Я ходила зимой в летнем платье. Купить из одежды мы ничего не могли — надо было платить за квартиру значительно больше, чем в Уральске, да еще старухе за присмотр. Вскоре молодая хозяйка, самая дружелюбная из них, открыла мне, что свекровь бьет Таню, когда она капризничает, и съедает, что получше, из оставленного для девочки обеда. Пришлось отдать дочку в ясли. По утрам, еще в темноте, я поднимала ребенка и перед работой отвозила ее на саночках в ясли, переодевала в «казенное» и бежала в издательство. Девочка очень плакала, я с трудом отрывала ее от себя и, признаюсь, плакала тоже.

От работы в саратовском издательстве остались в памяти два эпизода, высветившиеся из череды одинаково скучных дней. Один печальный, другой — забавный.

Объявили подписку на заем. Это был первый заем «бедного» государства у «богатых» трудящихся. Утром этого «счастливого» дня — общее собрание сотрудников издательства. Энтузиазм и благородное желание помочь и поддержать «строительство социализма». Больше всех шумит, ликуя и вырываясь вперед, прыщавый, с востреньким носиком Смирнов-Ульяновский: он подписывается на сумму в полтора оклада и призывает других к тому же. Большинство, если не все, подписываются на месячную зарплату, как уже решено кем-то где-то «там».

Тихим голосом, стараясь не запинаться, унимая сердцебиение, я заявляю, что подписаться больше чем на полоклада не могу. Открываю свою бедность (вероятно, далеко не полностью). Раздаются недовольные голоса — укоры и увещевания. Но я не сдаюсь. Часть собрания откалывается, переходит в наш отдел, тон повышается, походит на митинг. Патетическую речь, разоблачающую мою тайную нелюбовь к родной партии и государству, держит Смирнов. Прыщи его горят пламенем негодования. Кто-то еще вставляет слово неодобрения с намеком: «…как раз вам-то следовало бы…». Понятно — мне следует быть впереди всех, вероятно, из чувства благодарности.

Сижу за своим столом, и вдруг на мою работу, на рукопись сельхозтрудов, начинают капать крупные слезы. Как назло, становится тихо, и в этой тишине слышно, как капли ударяют одна за другой по бумаге. Пауза. И тут Мария Николаевна, старший редактор отдела, говорит, что «недобор», случившийся по моей вине, она берет на себя. Пожилая женщина, старый член партии, одинокая. Я ей благодарна, но молчу.

Из тех, кого знала по издательству, кроме совестливой М. Н. и пятнистой поганки Смирнова, запомнился еще один человек. Появлялся в издательстве время от времени шумный, громкий, рыжий, может, поэтому и застрявший в памяти — Лившиц (кажется, Михаил). Был Лившиц то ли консультантом, то ли членом редколлегии. Приходил всегда с новостями, байками, анекдотами. Вокруг него собирался народ. Новости, им принесенные, колебались между дозволенным и недозволенным. Каким-то образом Лившиц умел создавать впечатление полной осведомленности во всем. Он был, что называется, балабон — для него главным было впечатление, которое он производил. В притихшем и настороженном обществе конца 30-х годов, похожем на покорное стадо, такие яркие экземпляры, как Лившиц, производили впечатление необычайной смелости. Однако именно их громкость и публичность вызывали подозрение: не запущен ли этот фейерверк в унылую толпу нарочно для оживления мысли и побуждения к высказываниям?

Другим эпизодом, забавным, запомнившимся в пару к печальному, было веселое происшествие. Мне дали ученый труд известного профессора, специалиста по зерновым культурам. Солидный автор приезжал с Опытной сельхозстанции, расположенной под Саратовом, «снимать вопросы». Вернее сказать, автор не приезжал, а его привозил на двуколке, запряженной резвой лошадкой, молодой черноусый казак — директор, а может быть, замдиректора той станции. Пока мы с автором проглядывали рукопись, черноусый разглядывал меня, поблескивая серыми глазами. Однажды профессор пошел к заведующему издательством по делу, и мы с казаком остались вдвоем в комнате. Тут он и сделал мне предложение, но я так и не поняла, предложил он мне руку и сердце или сердце и богатое содержание. Говорил он горячо и даже поэтично, примерно так: «Вот я смотрю на вас, любуюсь, вы все в одном платьице, а вас надо в шелка одеть. Вам красоваться надо, а не гнуться над бумажками. Я ведь многое могу для вас сделать. Бросьте все, поедем со мною в степь. Шубку меховую вам надо на зиму, тулупчик, сапожки и шаль пуховую. Жемчуг на шею вам пойдет и кольца на пальчики, а в пышные ваши косы — гребень черепаховый. Все это у вас будет, я обещаю…» Я не перебивала его, слушала и улыбалась, ничего не говорила. Мне нравилось его слушать, похоже было на песню, да и он сам был похож на доброго молодца из русских песен. За меня готовы заплатить так дорого, подумать только! И мне почему-то ничуть не обидно, даже нравится. Тут вернулся в комнату профессор. Прощаясь, казак больно сжал мою руку: «До свидания. Подумайте — буду ждать».

Что-то сказочное, и смешное и трогательное, и похожее на театр. Нет, оказывается, все серьезно.

«Ну как — решили?» — спросил казак в следующую встречу. Видно, две недели ждал моего ответа. Я видела — он волнуется, значит, все это вправду и от сердца. «Спасибо, — сказала я без малейшей иронии, — но у меня есть муж и дочка». Я действительно была тронута, нарисованная им картина, почти кустодиевская, была соблазнительно яркой, разительно не походила на нашу жизнь, на бесконечные серые будни.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: