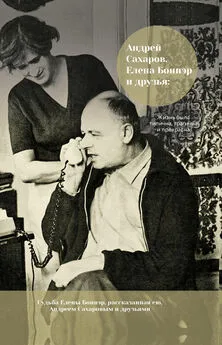

Борис Альтшулер - Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее

- Название:Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БММ

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-370-04774-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Альтшулер - Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Сахаров и власть. «По ту сторону окна». Уроки на настоящее и будущее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«К началу 1968 года я был внутренне близок к осознанию необходимости для себя выступить с открытым обсуждением основных проблем современности… В 1968 году я сделал свой решающий шаг, выступив со статьей “Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”.

Случилось так, что это был год Пражской весны… Казалось, что в Чехословакии происходит, наконец, то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах, – социалистическая демократизация (отмена цензуры, свобода слова), оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всесилия органов безопасности внутри страны с оставлением им только внешнеполитических функций, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинистского периода… Даже на расстоянии чувствовалась атмосфера возбуждения, надежды, энтузиазма, нашедшая свое выражение в броских, эмоционально-активных выражениях – “Пражская весна”, “социализм с человеческим лицом”.

…Я взял бумагу и авторучку и принялся (в начале февраля) за статью… Писал я, в основном, на объекте, после работы, примерно с 19 до 24 часов. Приезжая в Москву, я брал черновики с собой.

Название статьи соответствовало тому тону приглашения к дискуссии со стороны человека, не являющегося специалистом в общественных вопросах, который казался мне тогда наиболее правильным. Основная мысль статьи – человечество подошло к критическому моменту своей истории…

Своей статье я предпослал эпиграф из второй части “Фауста” Гёте:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой! [50] Перевод Н. Холодковского.

Эти очень часто цитируемые строки близки мне своим активным героическим романтизмом. Они отвечают мироощущению – жизнь прекрасна и трагична. Я писал в статье о трагических, необычайно важных вещах, звал к преодолению конфликта эпохи. Поэтому я выбрал такой оптимистически-трагический эпиграф и до сих пор рад этому выбору…

Строчки эпиграфа часто ассоциируются с призывом к революционной борьбе. Но это, по-моему, суженная интерпретация. Пафос моей статьи – отказ от крайностей, от непримиримости и нетерпимости, слишком часто присущих революционным движениям и крайнему консерватизму, стремление к компромиссу, сочетание прогресса с разумным консерватизмом и осторожностью. Эволюция, а не революция, как лучший “локомотив истории”. (Маркс писал: “Революция – локомотив истории”.) Так что “бой”, который я имел в виду, – мирный, эволюционный…»

БА:

С этой установкой на мирное, ненасильственное развитие перекликается замечательное определение правозащитного «боя» как « противление злу ненасилием » (модификация известного изречения Льва Толстого, принадлежащая правозащитнику Леонарду Терновскому); или: « Правозащитники никогда не прибегали и не прибегают к насилию и единственным своим оружием считают гласность » (из последнего слова Татьяны Осиповой в Мосгорсуде 2 апреля 1981 г., где она была осуждена на пять лет заключения и пять лет ссылки).

Сахаров:

«“Размышления” (буду ниже для краткости пользоваться этим сокращением) были закончены в основном в середине апреля. Печатал я их у одной машинистки секретного отдела. Я совершенно не исключал того, что рукопись при этом попадет в отделы КГБ, ведающие идеологией. Но мне важней всего было не подставлять себя с самого начала под удар, занимаясь тайной деятельностью, – все равно она была бы раскрыта при моем положении. Фактически же, я думаю, что КГБ переполошился, только когда рукопись пошла по рукам в Москве. До этого сведения о рукописи были, вероятно, только в контрразведке, которой она была безразлична».

БА:

Контрразведка – Второе управление КГБ СССР, в задачи которого входила охрана государственных секретов, в том числе и персонально носителей этих секретов, тогда как политическим сыском занималось Пятое управление по борьбе с идеологическими диверсиями.

Сахаров:

«В конце мая (только!) на объекте был объявлен аврал КГБ и приняты меры по усилению бдительности таможен в Москве. Как мне сказали, в целом в операцию “Сахаров” тогда якобы были вовлечены две дивизии КГБ (вероятно, впрочем, это некоторое преувеличение) – и все зря…

Конец месяца прошел без особых событий… Я не знал, что в это время несколькими лицами уже были сделаны попытки передать мою рукопись за рубеж – через корреспондента американской газеты “Нью-Йорк таймс”, но он отказался, опасаясь подделки или провокации; затем в середине июня Андрей Амальрик передал рукопись корреспонденту голландской газеты (кажется, “Вечерний Амстердам”) Карелу ван хет Реве.

10 июля, через несколько дней после очередного приезда на объект и ровно через семь лет после памятного столкновения с Хрущевым, я стал слушать вечернюю передачу Би-би-си (или “Голоса Америки”, я не помню) и услышал свою фамилию. Передавали, что в вечерней голландской газете 6 июля опубликована статья члена Академии наук СССР А. Д. Сахарова, который, по мнению некоторых специалистов, является участником разработки советской водородной бомбы. Статья содержит призыв к сближению СССР и стран Запада и к разоружению, описывает опасности термоядерной войны, экологические опасности, опасность догматизма и террора, опасности мирового голода, резко критикует преступления Сталина и отсутствие демократии в СССР. Статья содержит призыв к демократизации, свободе убеждений и к конвергенции как альтернативе всеобщей гибели (я, конечно, не помню точно характера комментариев и пишу сейчас то, что хотел бы услышать и что потом не раз слышал).

Я понял, что дело сделано. Я испытал в тот вечер чувство глубочайшего удовлетворения! На другой день я должен был лететь в Москву, но перед этим в 9 утра заехал на работу. Войдя в свой кабинет, я увидел за письменным столом Юлия Борисовича (он приехал на какое-то совещание). Я сказал:

– Моя статья опубликована за границей, вчера передавали по зарубежному радио.

– Так я и знал, – только и смог с убитым видом ответить Ю. Б.

Через пару часов я поехал на аэродром. Больше в свой кабинет я уже никогда не входил…

22 июля “Размышления” были опубликованы в США в газете “Нью-Йорк таймс”. Это была вторая газетная публикация вслед за голландской. В течение августа некоторые американские университеты опубликовали статью в своей университетской печати; много подобных перепечаток было и потом. Начался поток публикаций, отзывов, дискуссий (к сожалению, я не располагаю даже малой долей этих откликов; то немногое, что у меня было, сейчас мне тоже недоступно). Я помню, что по данным Международной книжной ассоциации общий тираж публикаций в 1968–1969 годах составил 18 млн. экземпляров, на третьем месте после Мао Цзедуна и Ленина и – на эти годы – впереди Ж. Сименона и Агаты Кристи».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ник Пайенсон - Наблюдая за китами [Прошлое, настоящее и будущее загадочных гигантов]](/books/1067499/nik-pajenson-nablyudaya-za-kitami-proshloe-nastoyache.webp)

![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/1097979/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo.webp)