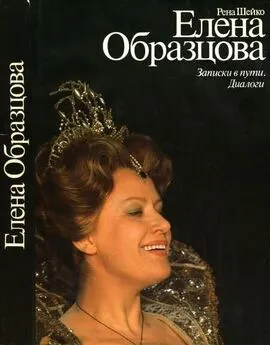

Ирэн Шейко - Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019]

- Название:Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-111588-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирэн Шейко - Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019] краткое содержание

В книгу вошли дневниковые записи Елены Образцовой, ее рассказы о семье, учителях, педагогах Ленинградской консерватории, концертмейстерах А. П. Ерохине, В. Н. Чачаве, о работе над оперными партиями и выступлениями в Большом театре, беседы с певицей автора самой книги И. П. Шейко. Особое место занимает повествование о работе певицы с композитором Г. В. Свиридовым, Московским камерным хором В. Н. Минина, о творческих встречах с зарубежными музыкантами и знаменитыми оперными артистами, среди которых Г. Караян, К. Аббадо, М. Кабалье, Р. Скотто, А. Краус, П. Доминго, Ф. Дзеффирелли и другие.

Издание органично дополняют впервые публикующиеся «Листки из блокнота», раскрывающие богатый духовный мир Елены Образцовой, и многочисленные фотографии, развивающие и дополняющие основные темы книги.

Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мне хотелось увидеть Малый зал консерватории — предтечу всех грядущих залов Образцовой — Версаля, «Ла Скала», «Метрополитен-опера» и иных, во всех концах света. Но я все стояла на площади, медлила, не входила в консерваторские двери. В этот приезд в Ленинград было желание видеть город как бы сызнова, жить зрением, неторопливо бродить, смешиваться с толпой, течь в ней и все, что окружает, впускать в себя…

По белой мраморной лестнице поднялась я наконец на второй этаж, открыла высокую белую дверь. Малый зал был прекрасен. Я вошла в его прохладу и сумрак. Одна-единственная лампочка горела в глубине сцены над склоненной головой органиста, высветляя его ноты до огненной белизны. Хрустальные подвески бра между высоких окон отзывались на лампочку живой игрой огня. Гаснувший день засурдиненно синел сквозь белый сборчатый шелк спущенных штор; белые пустые пюпитры; в белом дереве органа поющее серебро труб; белый лак сине-бархатных кресел; белый мрамор стен. И лишь потолок райски цвел розами и амурчики осыпали гирляндами цветов летящую эллинскую Евтерпу, мощнотелую, неукротимо-всевластную музу музыки.

Чтобы не обеспокоить уединенность органиста и самой побыть в уединении, я села в дальнем ряду. В белизне зала самым темным — рассыпчато-бархатисто-темным — было звучание органного аккорда. Музыкант вызывал его, касаясь клавиш, и не заканчивал. И так много раз, пока я не привыкла, пока это не стало как бы частью тишины.

На этой сцене Образцова впервые пела Кармен, Марину, Амнерис.

— Приемные экзамены в консерватории давно закончились, когда я приехала в Ленинград. К тому же документы мои остались в Ростове. Но на мое счастье, объявили дополнительный прием. На экзамен пришло более ста человек. Я спела третью песню Леля из «Снегурочки», романс Римского-Корсакова «Октава», песню «Не брани меня, родная». После первой же вещи в комиссии мне сказали: «Спасибо». Я попросила разрешения спеть романс. После романса мне снова сказали «спасибо». «Мне бы хотелось спеть еще песню». В комиссии хохотали, потому что после песни я сказала: «Пожалуйста, послушайте еще мой диапазон». Мне все казалось, что я пою неубедительно. Поэтому я спела все, что знала: что просили и чего не просили. Это было утром. А вечером нам объявили, что на первый подготовительный курс приняли двоих: меня и Витю Тихомирова. Помню, я села в трамвай и поймала себя на том, что все время улыбаюсь. Люди, наверное, думали: бедная больная девочка. Но это был один из самых счастливых дней моей юности.

Группа студентов Ленинградской консерватории с Е. М. Костроминой и А. Н. Киреевым. 1960

Родители переехали в Москву. Но я нежно привязалась к моему педагогу Антонине Андреевне Григорьевой и осталась в Ленинградской консерватории.

Мой характер резко переломился. Я сразу стала взрослой. Носила черный муаровый костюм и черный шарф. Так я и проходила все годы учения. Меня прозвали монашкой. Я не обижалась. Я действительно входила в консерваторию, как в храм.

Антонина Андреевна занялась вокальной педагогикой, имея большой опыт работы в опере и на концертной эстраде. Она окончила Ленинградскую консерваторию в 1929 году. Пела все партии лирического сопрано в театре Народного дома. Татьяну в «Евгении Онегине», Мими в «Богеме», Недду в «Паяцах», Маргариту в «Фаусте», Микаэлу в «Кармен». Потом она перешла в Ленинградскую филармонию, художественным руководителем которой был Иван Иванович Соллертинский. В тридцатые годы роль филармонии в музыкальной жизни города была огромной. Антонина Андреевна выступала в концертах с симфоническим оркестром под управлением выдающихся дирижеров — Дранишникова, Гаука, Коутса, Штидри, Цемлинского, Малько. Оперы там давались в концертном исполнении. Она участвовала в «Фиделио» Бетховена, в «Гибели богов» Вагнера, в «Орфее» Глюка. Пела вокальные циклы Шуберта, Шумана, Брамса, выступала вместе со своим мужем Григорием Михайловичем Бузе, профессором Ленинградской консерватории. Она не раз говорила мне, что своим музыкальным развитием обязана ему. Позже, когда в консерватории открылась школа высшего художественного мастерства, Антонина Андреевна поступила туда учиться. Это дало ей впоследствии возможность заняться педагогикой. Она преподает в консерватории с сорок первого года. Словом, Антонина Андреевна всю жизнь училась и работала. И теперь, когда мы с ней встречаемся, она говорит: «Я слушаю музыкантов, я расту, Лена, расту!»

Е. Образцова. 1962

Когда мы начали заниматься, голос у меня звучал сопраново. Я пела легко, когда поступала в консерваторию. А потом, когда надо было учиться вокальной грамоте, «школе», я перестала понимать, чего от меня хотят. И это продолжалось довольно долго. Антонина Андреевна разумно разведывала мои возможности, не торопилась «расковырять бутончик». Она говорила: «Знаете, Леночка, если бутончик расковырять в розочку, она сразу увянет. Бутончик должен расцвести сам». Она составляла для меня такие программы, чтобы голос не уставал. Она работала со мной над «серединой» — центральной рабочей октавой, не залезая ни в «верхи», ни в «низы». А когда дыхание установилось правильно, голос стал окрашиваться в меццо-сопрановые тона. У меня не было трех нот в первой октаве: до, ре, ми. И мы долго мучились, чтобы эти ноты у меня озвучились. Я приходила к ней домой, вставала перед высоким трюмо, клала руку себе на грудь и «стонала». Антонина Андреевна говорила: «Ну, постони, постони!» Она хотела, чтобы я почувствовала грудной резонатор. И вдруг в один прекрасный день — очень хорошо помню этот день! — я запела по-другому. Я себя всегда хорошо слышала во время пения. И вдруг пою и себя не слышу. Как будто голоса нет. Испугалась я страшно, подбежала к зеркалу, пою и все равно себя не слышу. Антонина Андреевна говорит: «Наконец, Леночка, у тебя голос вышел в зал». Как я теперь понимаю, он вышел из всех моих резонаторов, отделился, улетел от меня. Но тогда для меня это было шоком, потому что я перестала слышать себя. Вернее, слышала слабо, как будто из соседней комнаты…

Жажда петь была у меня огромная. Я ведь пришла в консерваторию с очень малой профессиональной подготовкой. Антонина Андреевна обычно назначала урок в девять утра. Я ехала к ней из общежития на трамвае. Ехать надо было довольно долго, минут сорок. И чтобы не терять времени, я училась слушать музыку внутренним слухом. Все, что мне предстояло петь, я пропевала про себя. Наверное, невольно строила какие-то гримасы, потому что ловила на себе удивленные взгляды. Но к Антонине Андреевне я приходила уже совершенно готовой. Я говорила ей: «Как хорошо, что мы занимаемся по утрам. Вы свеженькая и я!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ирэн Шейко - Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги [АСТ, 2019]](/books/1142853/iren-shejko-elena-obrazcova-zapiski-v-puti-dialog.webp)