Михаил Бондаренко - Ромул

- Название:Ромул

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04371-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Бондаренко - Ромул краткое содержание

Ромул - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прока оставил двух сыновей — старшего Нумитора и младшего Амулия. Править должен был Нумитор, но Амулий оттеснил брата от власти и сам утвердился на престоле Альба-Лонги на долгих 43 (или 42) года 66. Время его правления приходится на первую половину VIII века до н. э.

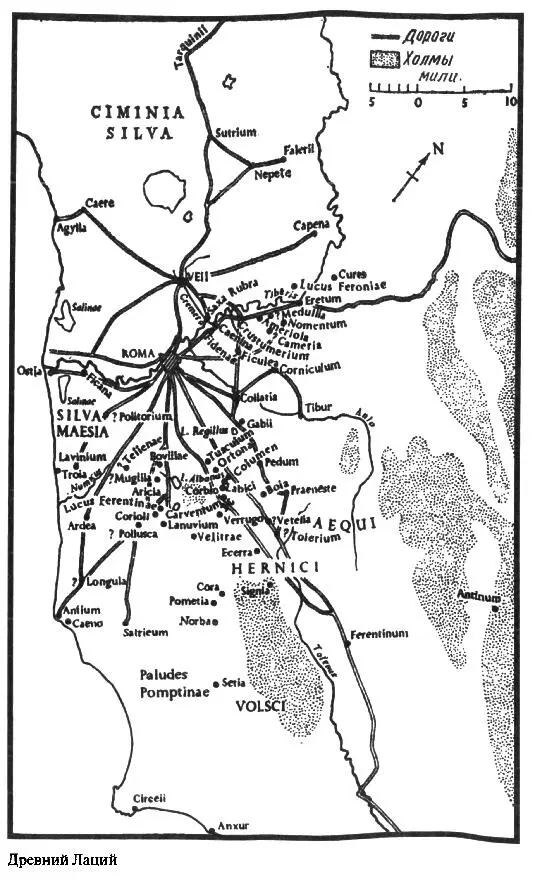

Древний Лаций

Вышеупомянутые события происходили на территории древнего Лация, которому в VIII веке до н. э. суждено было стать колыбелью Римского государства.

Область Лаций ( Latium ) лежит в Центральной Италии, между Этрурией и Кампанией. В древности она занимала небольшую территорию, ограниченную устьем Тибра и его притоком Аниеном (Анио), отрогами Апеннинских гор и Тирренским морем. Это довольно холмистая равнина, посреди которой высятся Альбанские горы, была когда-то сплошь покрыта лесами и имела весьма богатую растительность благодаря плодородной почве, содержащей вулканический пепел, и более влажному, чем сейчас, климату. Так, по словам Феофраста, «Лаций представляет собой местность сплошь сырую; на равнине там растут лавры, мирты и изумительные буки. Там рубят деревья такой длины, что одного бревна хватает на весь киль для тирренского судна. На горах растут сосна и пихта» 67. Ему вторит географ Страбон: «Весь Лациум — благодатный край, богатый всевозможными плодами, кроме немногих местностей на побережье, которые болотисты и нездоровы… или некоторых горных и каменистых областей. Впрочем, даже и последние не совсем бесплодны и бесполезны, а имеют тучные пастбища, леса и дают некоторые плоды, растущие на болотистой и каменистой почве» 68. Судоходный в то время Тибр связывал Лаций с внутренними частями Италии и способствовал оживлённой торговле между соседними народами.

Лаций был заселён уже в эпоху палеолита (древнекаменного века). В то далёкое время люди в основном обитали в пещерах или гротах, занимались охотой, собирательством и рыболовством, использовали каменные и костяные орудия труда (топоры, скребки, наконечники стрел). А вот в эпоху неолита (новокаменного века) они уже стали строить долговременные хижины-землянки, пользоваться грубой глиняной посудой, совершенствовать орудия труда из камня, кости и рога. Наряду с охотой и рыболовством начинают развиваться скотоводство и земледелие. В III тысячелетии до н. э. происходит переход от неолита к энеолиту (медному веку). Люди начинают применять медь для изготовления оружия, орудий труда и украшений.

Примерно в первой половине II тысячелетия до н. э. в Италии наступает бронзовый век — период, когда люди широко использовали всевозможные изделия из бронзы. С этого же времени (около 1600 до н. э.) в Средней и Южной Италии появляется апеннинская археологическая культура. Жильём для носителей этой культуры служили овальные или круглые, углублённые в землю хижины, которые располагались группами на вершинах холмов. Покойников своих они хоронили по обряду трупоположения. Апеннинцы более активно занимались сельским хозяйством: выращивали пшеницу, ячмень, просо, бобы, лён и огородные культуры. Важную роль играло и скотоводство. По находкам костей археологи определили, что люди держали собак, лошадей, коз, овец, коров и свиней. При этом занимались тогда в основном перегонным скотоводством — в начале лета скот отправляли на горные пастбища, а осенью возвращали в низины. В то же время продолжал процветать охотничий промысел, поскольку в лесах Италии в изобилии водились медведи, кабаны, олени, волки, зайцы, дикие козы и пр.

Согласно античной традиции древнейшими обитателями Лация, помимо неких мифических туземцев, являлись сикулы (греч. сикелы), обосновавшиеся здесь с незапамятных времён. Считается, что они принадлежали к одной из ветвей лигурийских племён. В конце II тысячелетия до н. э. сикулы были вынуждены покинуть Лаций и в целом Центральную Италию из-за давления пришедших сюда племён аборигинов (латинов) и пеласгов. Сикулы, двинувшись на юг, прошли весь Апеннинский полуостров, но отовсюду их изгоняли и нигде они не смогли найти пристанища. В конце концов они переправились на Тринакрию (Сицилию), где обрели свою новую родину, но для этого им, в свою очередь, пришлось потеснить коренных обитателей острова — сиканов. Со временем Тринакрия по имени сикулов (сикелов) стала называться Сицилией (Сикелией) 69.

Лигуров (лигиев), которых иногда отождествляют с сикулами, считают одним из самых древних народов Италии, населявших этот регион ещё с эпохи неолита. Во II тысячелетии до н. э. они проживали на основной части Апеннинского полуострова, в том числе и в Нации 70, но в первой половине I тысячелетия до н. э. были вытеснены другими племенами в Северо-Западную Италию, на берега Лигурийского залива и в предгорья Альп. Занимались лигуры в основном скотоводством и земледелием. Как полагают учёные, им принадлежала археологическая культура раннего железного века, получившая название Голасекки. Для неё характерны погребения с трупосожжениями: глиняную урну с пеплом покойника накрывали сверху глубокой чашей, служившей крышкой, и опускали в небольшую яму, выложенную камнями, а рядом с урной ставили маленький сосуд с питьём, чтобы умерший не испытывал жажды в загробном мире; изредка в яму клали ещё фибулу и оружие (наконечники копий и пр.).

Аборигины, которые в древности именовались энотрами, прежде обитали в Реатинской земле. Они пошли войной против сикулов и в союзе с пеласгами изгнали их с родных земель, в том числе из Нация 71.

По свидетельству Дионисия Галикарнасского, часть аборигинов захватила земли сикулов в соответствии с обычаем «священной весны» (ver sacrum): «…некая, посвящённая для этого молодёжь — немного людей — была послана родителями в мир искать счастья; это было, как мне известно, древним обычаем и у многих варваров, и у эллинов. Ведь когда в городах скапливалось чрезмерное множество народа, так что возникал недостаток в жилье и пропитании для всех, или когда из-за ниспосланных небом перемен земля не приносила обычных урожаев, или иная беда такого рода постигала города и возникала нужда в сокращении численности населения, эллины, посвящая тем или иным богам поколение молодёжи соответствующего года, высылали юношей из своей земли, снабдив их оружием. Если же они воздавали должное богам за доблесть и победу в войне, принося заранее установленные жертвы, то при благоприятных ауспициях выводили колонии. Если же они ощущали гнев божеств, то моля об избавлении от бедствий, совершали такие же обряды, но в печали прося прощения у юношей, изгоняя их. А переселившиеся, понимая, что им не приобрести отчей земли, если они не смогут добыть новую, рассматривали другие края, которые их принимали либо по дружбе, либо в силу завоевания, как своё новое отечество. И божество, которому были посвящены эти изгнанники, как кажется, большей частью содействовало им и укрепляло поселение в соответствии с ожиданиями людей. В самом деле, основываясь в те времена на этом самом законе, иные из аборигинов, по мере того как места обитания оказывались перенаселёнными (поскольку они считали, что нельзя убивать никого из потомства, полагая, что нет вины худшей, чем такое убийство), посвятив кому-нибудь из богов потомство определённого года, после его возмужания выселяли из своей земли в колонию, а те, оставив свои пределы, постоянно теснили и грабили сикелов» 72.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: