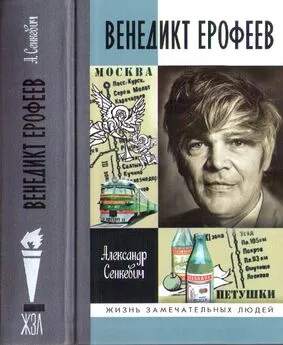

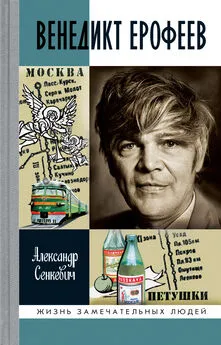

Александр Сенкевич - Венедикт Ерофеев: Человек нездешний

- Название:Венедикт Ерофеев: Человек нездешний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04416-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сенкевич - Венедикт Ерофеев: Человек нездешний краткое содержание

Венедикт Ерофеев: Человек нездешний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Понятие дао {путь) находится в основе концепции даосизма, основоположником которого по традиции считается Лао-цзы, живший в VI—V веках до н. э.

Из предисловия к книге «Дао. Гармония мира»: «Всё, что существует, произошло от дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение бытия. Дао недоступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, или, по словам Лао-цзы, “знающий не говорит, говорящий не знает...”. Однако задача человека — познать дао, живя в единстве с природой, не нарушая “гармонии мира”. Это возможно, если придерживаться принципа недеяния и сохранять в себе чистоту ребёнка, говорит Лао-цзы, имя которого можно перевести не только как “Старый мудрец”, но и как “Старый ребёнок”» 15.

Венедикт Ерофеев в «Записных книжках 1967 года» пересказал даосскую легенду, приводимую Джеромом Дейвидом Сэлинджером [85] 1919—2010.

: «Князь Му, повелитель Цинь, искал человека, которому можно было поручить покупку несравненного скакуна. И такого человека ему порекомендовали: Чу Фан-Као. И послан был Чу Фан-Као на поиски коня. И три месяца он искал, и нашёл. И доложил, что лошадь найдена. “Она теперь в Шахью”, — сказал он. “А какая это лошадь?” — спросил князь. “Гнедая кобыла”, — был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это чёрный, как ворон, жеребец. Князь Му негодовал: он не умеет даже назвать масть, — что же он понимает в лошадях? Но привели коня — и оказалось, что он поистине не имеет себе равных. И придворный мудрец По Ло сказал князю Му: “Я не осмелюсь сравнить себя с Чу Фан-Као. Ибо он проникает в строение духа. Постигая сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечает ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Као столь велика, что он мог судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей”» 16.

Венедикту Ерофееву удавалось наступающий на него внешний хаос бытия нейтрализовать гармонией внутри себя. В этом ему содействовала музыка. В сущности, чем чаще он её слушал, тем больше оказывался защищённым от всякого рода искушений. Появившееся от страха быть раздавленным жизненными обстоятельствами его обожание музыки стало постоянным и прочным. Теперь было трудно сказать, от чего он больше зависит — от алкоголя или от музыки. Как и невозможно было предвидеть, кто из них одержит над ним победу. Своё отношение к особой роли музыки в его внутреннем мире он высказал в дневниковой записи: «Я последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет “ум и сердце”, делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри» 17.

Сознание Венедикта Ерофеева было насыщено даосскими размышлениями. Благодаря им жизнь, которую он вёл, наделялась смыслом, а его художественный дар обретал перспективу.

Проза Венедикта Ерофеева с её глубинным содержанием, с её особой композицией, выстроенной на попеременной смене нарастающих и ниспадающих ритмов, с её водоворотом причудливых образов, с её контрапунктами, настойчивыми лейтмотивами и неожиданными стилистическими эффектами безусловно соответствует музыкальным канонам.

Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одном из его блокнотов, датируемая 1972 годом: «Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку» 18. Он также записал себе на память последнее предложение в статье Николая Васильевича Гоголя [86] 1809—1852.

«Скульптура, живопись и музыка». Эта статья — моление Богу: «Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?» 19

Напомню читателю предыдущие гоголевские строки. Они важны для установления важного и неоспоримого для Венедикта Ерофеева факта: искусство имеет непосредственное отношение к укреплению в человеке нравственного чувства. Оно появилось как средство, облагораживающее и возвышающее человека: «О, не оставляй нас. Божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокой мудростью: дикому, ещё не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. <...> Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принёсшую чистую, стыдливую красоту, — и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и тёмным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял всё радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку — стремительно обращать нас к Нему» 20.

По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой (Носовой), Венедикт Васильевич «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал» 21. Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Перенеся психологически точное наблюдение Георгия Адамовича [87] Георгий Викторович Адамович (1892—1972) — поэт, литературный критик и переводчик.

с судьбы поэта-эмигранта Бориса Поплавского на Венедикта Ерофеева, можно сказать, что им созданное «остаётся свидетельством веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была соломинкой утопающего» 22.

К этой мысли непосредственно восходит убеждение Венедикта Ерофеева о крепких нервах и неуязвимости композиторов: «Ни один композитор не покончил с собой и не умер насильственной смертью» 23. Что на это скажешь? Остаётся только этим людям позавидовать.

Я обнаружил в писателе Венедикте Ерофееве черты личности молодого человека из первой половины XIX века. Глядя на него, вспоминаются строки Александра Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»:

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь.

Так воспитаньем, слава богу,

У нас немудрено блеснуть 24.

Но даже при огромном уважении к Венедикту Ерофееву я никоим образом не соотношу его с кем-то из писателей того времени. Орхидеи не растут на капустном поле. У меня хватает здравого смысла не ставить его рядом с гением, о котором поэт Аполлон Григорьев сказал, что он — наше всё. Вместе с тем именно Александр Пушкин всесторонне описал в поэзии и прозе тот тип личности, к которому в какой-то степени принадлежит автор поэмы «Москва — Петушки». Перед нами глубоко верующий человек, но отнюдь не фанатик. Это философ, свободный в мыслях и поступках, в меру образованный, отдающий должное Гомеру и Платону, с понятиями чести и достоинства, книгочей, но не ограничивающий свои читательские интересы только классической литературой. А вот без классической музыки чувствующий себя потерянным. Совсем уж ему тогда становится пакостно и одиноко.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: