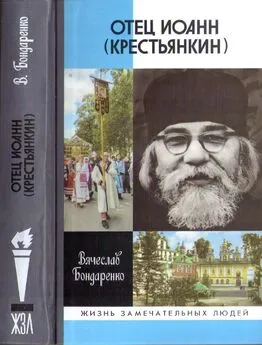

Вячеслав Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин)

- Название:Отец Иоанн (Крестьянкин)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-04194-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Бондаренко - Отец Иоанн (Крестьянкин) краткое содержание

Книга выходит в год 1030-летия крещения Руси и 545-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где подвизался о. Иоанн.

Отец Иоанн (Крестьянкин) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С установлением в Печорах советской власти земли монастыря были реквизированы, а саму обитель ожидала ликвидация — вместо неё должен был появиться музей. Ризница, где хранились бесценные предметы церковной старины, 21 сентября 1940-го была опечатана, книги из библиотеки вывезли в Тартуский университет, Михайловский и Успенский соборы действовали как обычные приходские храмы. Дошло до того, что насельники монастыря вынуждены были платить за проживание в келиях, а сама обитель переименована в «Печерскую христианскую Успенскую мужскую трудовую общину». Но за год дело до музеефикации так и не дошло — как писала заместитель городского головы Печор А. А. Пяллинг, «уж очень много было работы по раскулачиванию и национализации земли».

10 июля 1941-го Печоры были без боя заняты вермахтом. Три с лишним года монастырь оставался на территории, где хозяйничали фашисты. Наместник, игумен о. Павел (Горшков), всеми силами старался сохранить быт и дух древней обители нетронутым, но в сложившихся условиях это была невероятно трудная задача. Монастырь неоднократно подвергался бомбардировке с воздуха, некоторые насельники при этом были убиты и ранены. 18 марта 1944 года оккупанты вывезли из обители четыре огромных ящика с древними сокровищами монастырской ризницы. А в августе 1944-го, когда фронт подошёл вплотную к городу, в монастырь пришёл представитель немецкой военной комендатуры и потребовал у монастырского начальства письменного согласия братии на её эвакуацию в Германию. Возглавлявший переговоры с оккупантом архимандрит Никон (Мико, 1874—1952) сослался на плохое знание немецкого языка и попросил прийти снова — уже утром, с переводчиком. Когда немец ушёл, вся братия во главе с иеросхимонахом Симеоном (Желниным) встала на молитву в Успенском соборе, перед ракой с мощами преподобного Корнилия и чудотворным образом Успения Божией Матери. Некоторые считали, что нужно покинуть монастырь и отступать вместе с немцами в Эстонию, другие — что следует предаться воле Божией и остаться в обители, чтобы разделить её участь. Последнее мнение победило. Иеродиакон Иона сказал тогда:

— Мы никогда не уйдём отсюда, несмотря даже на близкое пришествие «красных»; мы прежде всего монахи русского православного монастыря и хотя и погибнем, но не уйдём отсюда, не предадим своей обители.

Наутро офицер вермахта пришёл в монастырь снова, уже с переводчиком. Но переговоры завершились для визитёров безуспешно. Три присланных немцами грузовика несколько часов простояли у стен обители и уехали порожними. Выполнить приказ командования — в случае сопротивления эвакуировать монахов силой, а здания монастыря взорвать — немец не рискнул... «Столь неописуемые минуты можно понять только тому, кто был смертником, и потом его вдруг помиловали, — вспоминал иеродиакон Иона, — нас спасла любовь к обители и непобедимая помощь Неба, ибо Бог не в силе, а в правде».

11 августа 1944-го Печоры снова стали советскими. На следующий день фронтовая газета «Вперёд за Родину» писала: «В Псково-Печерском монастыре звонят колокола в честь Красной Армии. Духовенство служит молебен. Настоятель дарит нашим бойцам цветы». А ещё через одиннадцать дней город был передан из состава Эстонии в РСФСР.

О том, как выглядел монастырь сразу после окончания военных действий, вспоминал о. протоиерей Евгений Пелешев: «Никольская колокольня разбита снарядом, ограда с колоннами перед Михайловским собором разрушена бомбами. <...> В трапезной все окна были тогда забиты досками, в 1944-м бомба упала совсем рядом. <...> Братский корпус обители был изрешечен осколками; крыльцо Успенского собора разбито снарядом. На скотном дворе будто кто-то нарочно нарыл ям — это остались воронки от бомб».

В первое время сохранялась надежда на то, что монастырь не будет затронут репрессиями. Игумен Павел участвовал в митинге по поводу освобождения Печор 24 августа, через четыре дня, на Успение Божией Матери, монастырь посетил первый секретарь уездного комитета партии Овсянников. В Ленинградскую епархию было послано прошение о принятии монастыря в каноническое общение с Московской Патриархией. Всё закончилось 23 октября 1944 года, когда 77-летний игумен Павел был арестован сразу по трём пунктам 58-й статьи Уголовного кодекса. На допросах он частично признал свою вину, получил 10 лет заключения и умер в кемеровских лагерях в июле 1950 года. После ходатайства епископа Зарайского Павла (Пономарёва, ныне Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский) и президента Российского благотворительного фонда международной помощи жертвам политических репрессий Н. В. Нумерова игумен Павел был реабилитирован 14 марта 1997 года.

После войны Псково-Печерский монастырь не был ликвидирован, как это планировалось в 1940-м. Возможно, тому способствовали пришедшийся как раз на это время краткосрочный «роман» советской власти с Церковью и тот факт, что в 1944—1946 годах монастырь был вообще единственной действующей обителью на территории РСФСР. Затем возродили Троице-Сергиеву лавру, на которую возлагались «представительские» функции — туда возили туристов, официальные иностранные делегации и т. п. А Псково-Печерскому монастырю была уготована участь труднодоступной провинциальной обители. На деле же всё вышло не так, как задумывалось.

Сразу после войны наместниками монастыря были архимандриты Агафон (Бубиц; 1944—1946), Нектарий (Григорьев; 1946—1947), Владимир (Кобец; 1947—1949); в 1950-х годах — Пимен (Извеков; 1949—1954, в 1971—1990 —Патриарх Московский и всея Руси), Сергий (Гаврилов; 1954—1956), Августин (Судоплатов; 1956—1959). В обители кипела работа по восстановлению разрушенного. Немногочисленная (на 1949 год — 45 человек, на 1952-й — 47) братия трудилась, по свидетельству архимандрита Нафанаила, «с 7 часов утра до 7 часов вечера. Каждый час после 50 минут работы десять минут — отдых. Питание было скудное». По воспоминаниям протоиерея о. Евгения Пелешева, «в монастыре не было даже общей трапезной. Обед и ужин брали по келиям, про утренний чай для трудников и послушников никто и не слыхал. Хлеба выдавали нам по шестьсот граммов на день. Раза два или три в неделю давали по три картофелины, сваренные “в мундире”. А уж суп с картошечкой бывал только по воскресеньям да по праздничным дням».

При наместнике архимандрите Пимене (Извекове) в монастыре начались реставрационные работы, наладилась хозяйственная сторона жизни обители — в частности, был приобретён грузовик, обзавелись автономной дизель-электростанцией, выручавшей, когда власти Печор нарочно отключали в городе электричество в Пасхальную ночь. Но в течение 1950-х годов монастырь так и не удалось полностью поднять из руин. Древние башни и корпуса по-прежнему были полуразрушенными, в крепостных стенах зияли дыры, в которые могли свободно проходить коровы... Всё изменилось с назначением 28 июля 1959 года на должность наместника игумена Алипия (Воронова). На его личности стоит остановиться подробнее, так как с ним связана целая эпоха в жизни обители.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: